城内有大片国家湿地公园,城外有国家森林公园。靠着天赋的巍巍祁连山和潺潺湟水,更靠西宁人的努力奋斗,让如今的西宁,成为一座“生态文明高地上的中心城市”。

11月6日至8日,“走在前作表率 聚力现代新西宁”主题传播活动的全国20位主流媒体记者走进西宁,感受西宁的多元生态美景,从典型示范中,探寻“无废西宁”的发展模式。

人工造林打造生态屏障

踏入西宁湟水国家湿地公园,映入记者眼帘的是湟水河清澈如镜,两侧茂盛的芦苇荡轻轻摇曳,多种禽类在此栖息,与城中的现代化高楼相映成趣。

城内有湿地,城外有森林。从西宁市区北行约50公里,在大通县境内有一座鹞子沟国家森林公园,这是一处祁连山余脉上的公园。

“这里占地1633公顷,从高空俯视,整个山峦极似一只敛翅俯冲的鹞子掠地而过,鹞子沟因此得名。”据大通县东峡林场副厂长蔡启山介绍,目前公园内的树木大部分都是“刚成年”,树龄平均在80岁,主要以青海云杉为主,杂以白桦、山杨和人工落叶森林为辅的针阔混交天然次生林,形成了美丽的绿色天然屏障。

在西北高原,能有这样的户外“氧吧”,得益于西宁市大通县多年来的生态文明高地建设。据资料显示,近5年来,大通县已完成国土绿化83.184万亩。

“数字化+回收”打造“无废医院”

西宁是青藏高原的门户与国家生态屏障,建成一座“无废城市”,是近250万西宁人正齐心推进的一个愿景。

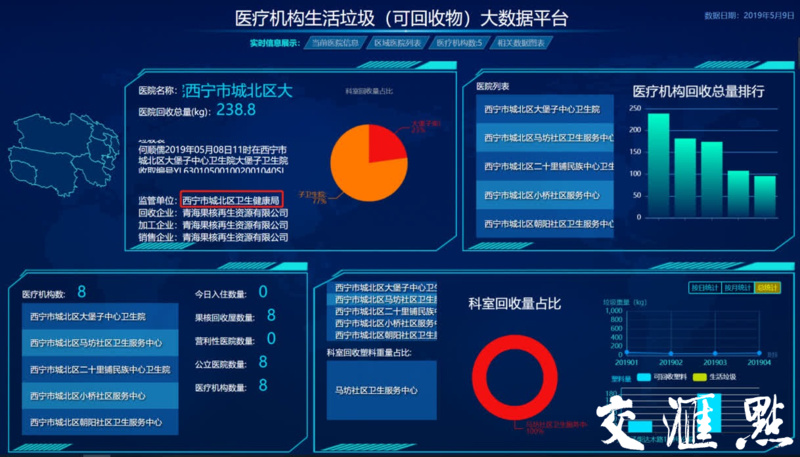

除了很多城市已经拥有的垃圾分类、生活垃圾焚烧发电,西宁还创造性地打造出医疗垃圾全程可监管的回收模式,为“无废城市”建设提供西宁智慧和经验。

“青海省有医疗卫生机构6900余家,根据我们所收集的数据,全省平均月产生未被污染输液瓶(袋)120余吨。西宁市医疗卫生机构总数1859所,平均月产生未被污染输液瓶(袋)60—80吨。”青海果核再生资源有限公司总经理杨合亮在介绍“无废医院”项目时,向记者们分享了这组数据。

“无废医院”项目只涉及回收和分拣两个环节。医院医护人员根据分类标准进行分类投放,垃圾由垃圾清运体系进行清运、处置利用(焚烧发电)。进入体系全部为可回收利用的物品,如未被污染的输液瓶/袋、透析桶及废纸等,分拣中心进行细分类后,按品类转运至下游处置企业进行处置利用,包括运输用的编织袋在多次循环使用(7次左右)破损后也是作为造粒原料交由下游企业处置再次做成编织袋,真正做到“零废弃”。

2021年,西宁成功试点打造西北唯一、全国省会中唯一的“无废城市”。

生活垃圾变废为“能”

大山深处的一座发电厂,关系到西宁“无废城市”建设。这不是一座普通的发电厂,它每天能焚烧生活垃圾两千多吨,焚烧的热量用来发电,将垃圾变废为宝,呈现了“无废”的理念。

作为全省首座生活垃圾焚烧发电厂,西宁深能湟水环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂改变了西宁市以往填埋式的生活垃圾处理方式,城市所产生的生活垃圾在这里变废为“能”。

当记者们走入垃圾储存发酵池上方的操作室,看到巨大的抓斗抓起一堆堆垃圾送去燃烧,感到非常震撼。据西宁深能湟水环保有限公司生活垃圾焚烧发电项目总指挥梁涛介绍,垃圾从运入工厂进入卸货区,即开始封闭作业,这个垃圾发酵池就是一个全密封带微负压的空间,可以防止有害气体外泄,这些臭气会被送到焚烧炉内燃烧后变为无臭气体;发酵产生的渗透液也要经过多重处理后回收利用;而焚烧产生的二噁英类有害物质也会通过有效焚烧、控制炉温、活性炭吸附等方式有效消除。

梁涛表示,截至目前,该垃圾焚烧发电厂已经累计接收西宁的生活垃圾约32.13万吨,累计发电量约14283.9万度。待整个项目全部建成后,将每年处理生活垃圾约100万吨,每年发电约4.59亿度,其中上网电量约3.9亿度,能满足约32万用户的用电需求。

新华日报·交汇点记者 钱晶晶 文/图

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版