1941年,太平洋战争爆发。困于香港的梅兰芳欲回上海,苦无船票。

日本人中岛丰也带来归沪的船票,也带来了日本军方勒令梅兰芳参与庆贺演出的要求。梅兰芳以伤寒针自残,拒不登台。凛然节气令同为演员的中岛感佩不已。虽无丝管,梅兰芳却在绘画中向中岛展示了一个绚烂阔大、生气勃勃、时刻与之共生共存的京剧世界。中岛透露机密:日本军方为实现对华文化侵略,已假借看戏,对梅兰芳展开了更大的阴谋……在日军步步紧逼之下,是进是退、是避是迎,梅兰芳以他独特的方式,在世界面前“亮相”了……

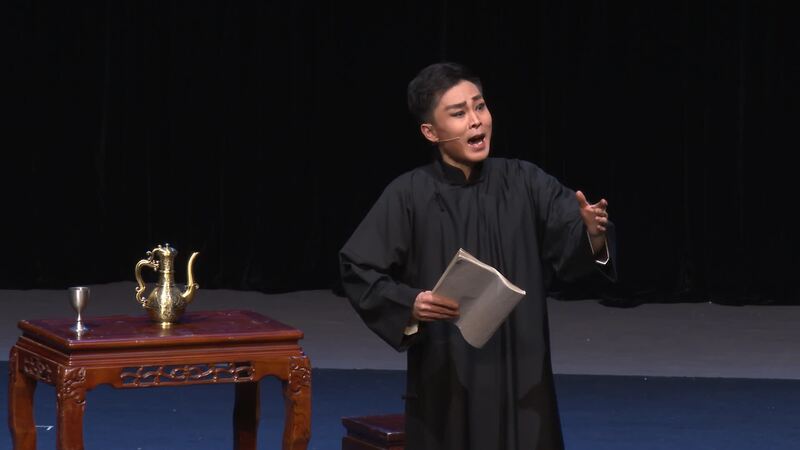

12月5日晚,2023江苏戏曲名作高校巡演京剧《梅兰芳·蓄须记》走进河海大学。梅兰芳在抗战期间蓄须明志、拒绝为日本人演出的故事,对青年学生而言并不陌生。当小学课本上的故事以京剧国粹的艺术形式,想象性地展开历史的褶皱、艺术地再现主人公的壮阔人生、铮铮傲骨——这一幕,依然强烈地打动着台下学子。

“但问板鼓,休问鼙鼓”“你今不登氍毹毯,辜负了天生梅郎在人间”。

送上船票、劝梅兰芳返沪演出,梅郎“粉丝”、日本演员中岛丰也的一番话劝说似乎有理。彼时,日军偷袭珍珠港、太平洋战争爆发,日本急于掩盖其侵略行径,盼梅兰芳“应景舞婆娑”,以粉饰天下太平。“身是白羽鹤,休向腥膻啄……不到春归不放歌”,面对返乡的诱惑,梅兰芳慨然“拒票”。

“拒票”之后是“拒演”。每每揣度梅先生那些年谢绝舞台的心境,省演艺集团京剧院党委书记彭林刚总觉得难以置信,“艺术家生存就是靠演出,离开舞台相当于丧失了谋生的途径,他是靠卖字画度过了一段艰难的时日。罢唱那些年,他不仅不唱戏,连日常的吊嗓子都不做了,抗战胜利后,他通过唱昆曲一点点恢复了自己的嗓音。”

日本人请梅兰芳演出,他却对着来客敲了一段《抗金兵》,鼓声激越,把日本人吓得脸色骤变。“梅兰芳先生敲的这段鼓,带劲极了!这和他后来的蓄须明志,一刚一柔,一进一退,从不同侧面展示了作为伟大的爱国者的梅兰芳。”河海大学港口海岸与近海工程专业2023 级侯长峰说。

除了展现梅兰芳的家国大义,也表现他的罢戏义举背后,对艺术魂牵梦绕的眷恋。这也是全剧最精彩、最能收获学子掌声的地方。

杨贵妃、天女、赵艳容、西施、虞姬……一个个镜子里留波将我唤,我却是掩口不敢应一声。终于,梅兰芳在想象中表演了一段《天女散花》,那一刻,舞台上如梦似幻、美若仙界,和角色的痛苦、不舍与悲愤,形成了巨大的艺术张力。

老生与青衣行当的无缝切换,让青年演员李衍茂立在了舞台上。越到后面,他的表演愈加收放自如,台下的掌声也越来越慷慨。像青衣的指法,他专门向剧团前辈请教,从而塑造出“戏中”和“戏中戏”两个截然不同面向的梅兰芳。

最让商学院会计专业2023级学生杨晴媛印象深刻的,是离开舞台的梅兰芳通过寄情水墨,重新塑造着他与京剧的关系。从花色错落中,梅兰芳找到从头上翠花到身上行头的妆造灵感,恍然间,水墨“奏响”了丝竹,闭了眼、用心看——

“我心自舞虞姬剑,

自催自赶穆英鞭。

散花天女在案上旋,

顾盼的洛神使人怜。

……

西皮二黄、唱念做表,

有那一刻哪一时,哪一日哪一月不伴着我?

朝朝暮暮,在梨园……”

演出推至高潮情节,艺术终于在不同民族的心灵之间架起了桥梁。梅兰芳忆起多年前与中岛丰也的父亲、歌舞伎表演艺术家中岛笑太郎的一段交往。当年,中岛父亲将一个“不传之密”告诉了梅兰芳:原来,他虽声色鲜活,却容颜不佳,故在化妆上下功夫,将棉花团塞入颊中,以使面颊丰润。梅兰芳慨叹,此段情谊,岂但装扮,何止棉团。

听到自己景仰的艺术家自诉与父亲的友谊,中岛大受触动,将阴谋和盘托出:原来,日本打算让梅兰芳观赏中岛的演出,并安排记者拍下他友好的笑容,“此一举胜似千军破雄关”。

阴谋由此揭开。是拒,是去?在莽撞和怯懦之间,有没有更具智慧的“亮相”?学子们紧张地期待着。

箭在弦上,梅兰芳阅读钱宰《豫让桥》时忽受启发:“须发脱落癞以髡,口吻吞炭声哑呕。

“蓄须”的壮举由此开启。“小时候我学唱过《智取威虎山》,这是我第二次看现代京剧,还是觉得荡气回肠,很有力量。”河海大学机电工程学院2023级学生张乐研感叹。

梅兰芳妻子饰演者、青年演员马钰芸希望学生能够理解新编现代戏的“脚下是传统,手上是时代”:“和传统戏相比,现代戏在表演方法上还是有区别的,没有了固定的程式作为皈依,随机应变的东西更多了,更考验演员塑造角色的能力。”

逃之而去,不如迎之而前。“正当此时,我梅兰芳应该好好地亮个相,不愧人间伟丈夫。走,去天蟾——”梅兰芳铿锵说道。

全剧戛然而终。一阵又一阵的掌声从台下涌起,献给梅兰芳,和他的现代传人们。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 /文 赵宇/视频、摄影

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版