交汇点讯 “同一座南京城,相隔80年出生、两个同叫‘宁生’的孩子,却有着不同的命运:一个在日寇扫荡下艰难求生,一个在和平年代幸福成长……”新书发布会上,《宁生 宁生》的作者杨筱艳介绍了这本书,她也是南京市长江路小学的一名英语教师、《乔家的儿女》的编剧。

12月6日,“铭记历史 珍爱和平——2023年度南京大屠杀史研究新书发布会”在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行,一批南京大屠杀史最新研究著作、南京大屠杀历史题材书籍在南京首发,《宁生 宁生》也是其中一本。今天,记者专访到这位会写书、会编剧的小学英语老师。

“1937年冬,南京沦陷之前,年轻的夫妇带着孩子和所有行李从江边登船,离开南京。战火即将蔓延到他们所在的城市,他们逃难的目的地是重庆。这对夫妇就是我的外公、外婆。”杨筱艳告诉记者,她是南京大屠杀亲历者的后代,也是教育工作者,所以感觉责任重大:要向下一代讲述南京大屠杀史实,鞭策他们莫忘国耻、传承记忆、自强不息,在孩子们的心中播下和平理念之种。

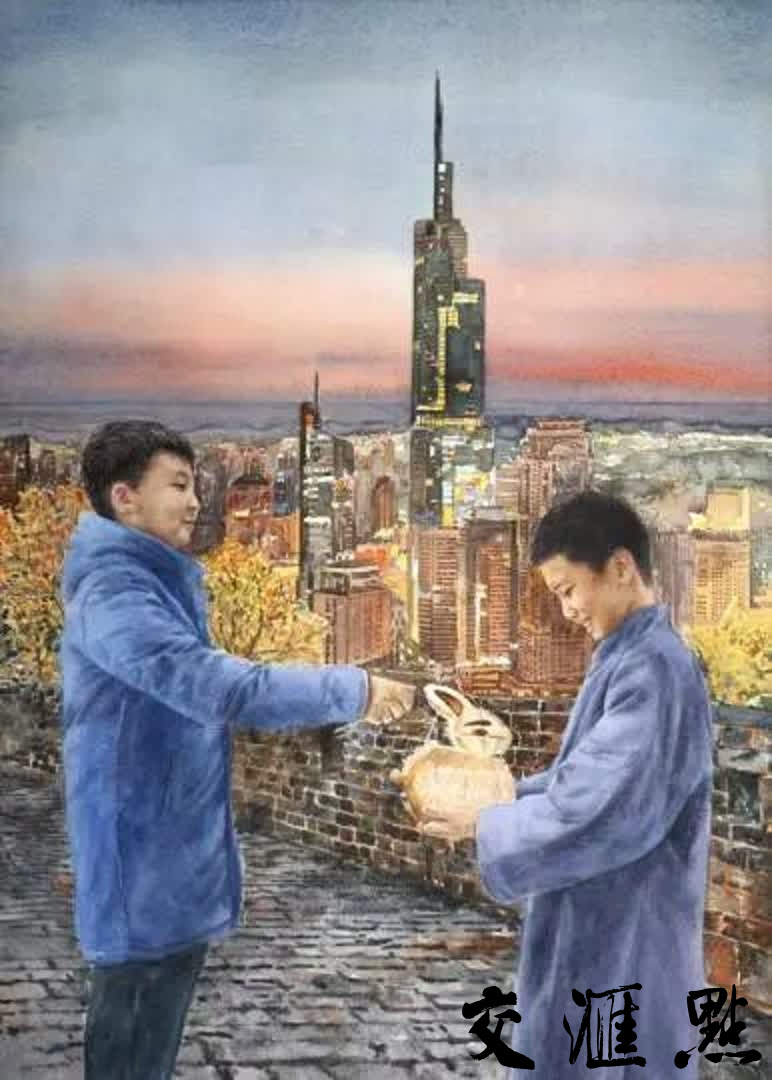

触发杨筱艳写作《宁生 宁生》想法的,是2017年12月纪念馆官方微博上发布的一张海报。“海报上有两个孩子,一个在1937年,一个在2017年,他们相隔时空对望。这幅绘画深深触动了我,也给了我写作灵感,故事的梗概就是两个不同年代的儿童在1937年和2017年的不同经历,人物的名字皆为‘宁生’。”

“在纪念馆,展厅中的照片无论看过多少次,依然带给我极大的心理震撼。受难者隔着相框的玻璃‘望’向我们,眼中是痛楚、不屈和求生的欲望。他们的经历,如今成为我们的记忆。刻在纪念馆‘哭墙’上的名字,都曾是一个个鲜活的生命。那些本该延续下去的日子,在南京大屠杀劫难中戛然而止。这些都促使我们,要不断记录、不断讲述那段历史。”杨筱艳向记者介绍自己在写作过程中的心路历程。

2023年12月13日是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。早在2014年,南京市有关部门组织编写了《南京大屠杀死难者国家公祭读本》,包括《血火记忆》《历史真相》《警示思考》三册,分别供小学生、初中生、高中生阅读和学习。多年来,南京的学校联合全国数十所学校开展“童心记历史·云上共朗读”云班会,共读《南京大屠杀死难者国家公祭读本》、收看南京大屠杀死难者国家公祭仪式等。

“七里街、仁厚里小区、鼓楼医院、挹江门……我们是沿着这条线把故事中所有的地点都跑了一遍,并做了标注。因为这次要赶新书发布会,所以这版路线图还没来得及放进书中,再版时会放进去。”杨筱艳特意把他们自制的“人物逃难路线图”发了过来。

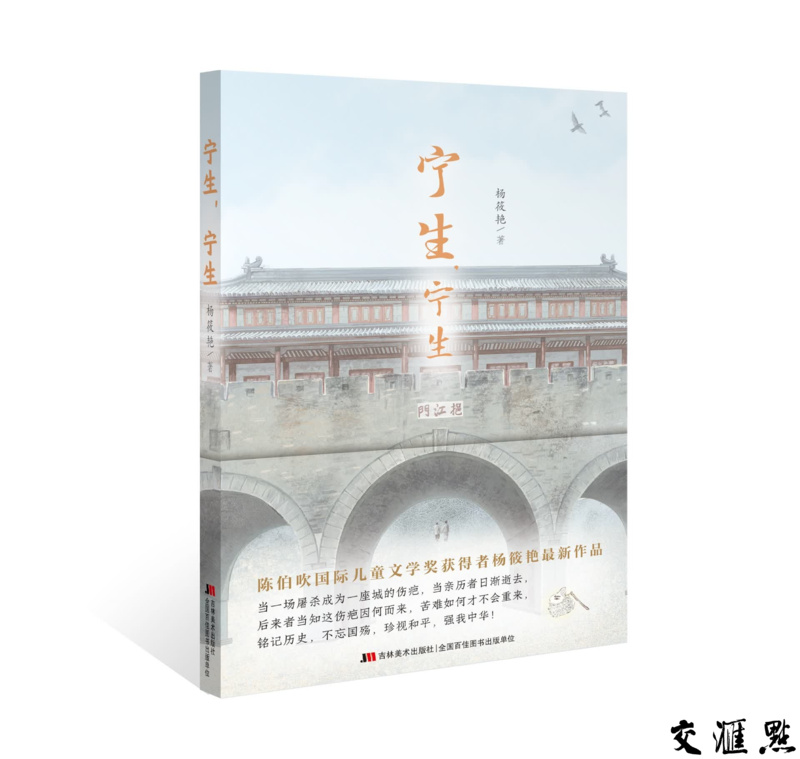

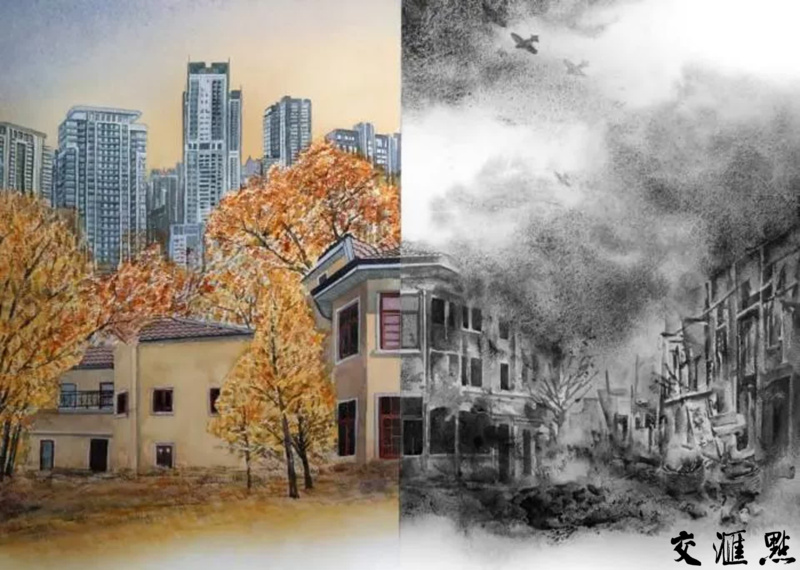

杨筱艳和吉林美术出版社的编辑们在南京跑遍了书中提及的所有地点,核实路线,梳理史实,让故事更流畅,同时兼顾儿童读者的阅读心理。今年9月,美编和插画家再度来纪念馆参观,确认当年事件细节和百姓着装,最终数易其稿,以图文形式讲述历史和现实的对话。杨筱艳展示了该书的封面设计——在繁花似锦的挹江门前,两个时空的孩子最终相见。“封面封底打开来是一幅穿越时空的海报,1937年的宁生想要一个兔子灯,2017年的宁生帮他实现了。”

“我们的画家老师是东北籍女画家贾润潭,书中插图都是找了模特来演的,拍成照片再绘图,是非常独特的创作方式。”杨老师介绍道。

作为南京长小的一名一线老师,在平时的教学中或者课余时间,杨老师是怎么跟孩子们讲述这段历史的?“一般是利用综合实践课的时间,我担任了学校文学社的老师,为孩子们介绍优秀的文学作品。我曾经做过两个主题,一是战争中的儿童,二是红色经典文学,很意外,这两个主题非常受孩子们欢迎。另外,我也会结合‘12·13’国家公祭日为孩子们讲解历史。”杨筱艳说。

既是作家,又是教育工作者,同时也是南京大屠杀亲历者的后人,这样的多重身份让杨筱艳意识到自己肩负着向下一代传播历史真相的职责。为了写好这本书,杨筱艳做了近十年的史料研究。“尽管历史真相非常残酷,但我觉得历史教育应该纳入教育的重要一环,所以我通过讲故事的方式,让孩子先了解这是一个故事,然后我们再去读这个书,然后再去接触真正的历史。”杨筱艳说,“我想通过这样一个故事让更多孩子了解这段历史、铭记这段历史,更好地珍惜现世。”

杨筱艳认为,历史是最好的教科书。“当一场屠杀成为一座城市的伤疤,当亲历者日渐逝去,后来者当知道这伤疤因何而来、当知道苦难如何才不会重来……”杨筱艳说,这也是她写作《宁生 宁生》的初衷。

新华日报·交汇点记者 葛灵丹

部分图片由受访者提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版