12月8日,2023江苏戏曲名作高校巡演京剧《梅兰芳·蓄须记》走进南京理工大学,演出前,省演艺集团京剧院党支部书记彭林刚主讲的《梅兰芳对当代文化艺术的贡献》向青年学子介绍了梅兰芳传奇的一生:他继承传统、勇于创新,创作了众多优美而令人难忘的艺术形象,形成了具有独特风格、大家风范的表演艺术流派——梅派。他对现代中国戏曲艺术的发展起了承前启后的作用,对京剧作出的贡献是无与伦比的。

梅兰芳于1894年在北京出生,祖籍江苏泰州。他出身于京剧世家,8岁学戏,9岁拜吴菱仙为师学青衣,11岁登台。后来又向秦稚芬和胡二庚学花旦。在50余年的舞台生活中,梅兰芳发展、提高了京剧旦角的演唱和表演艺术,形成一个具有独特风格的艺术流派,世称“梅派”,被誉为“伶界大王”“四大名旦”。

梅兰芳所处在昆曲日趋衰落,京剧日逐渐盛的特殊时代,也是中国古典艺术迈向现代的一个关键时期。“是机遇,也是挑战。”在彭林刚看来,梅兰芳作为这一期间的代表人物,首先是由他的表演艺术才华和取得的丰盛艺术成就所决定,其次是梅兰芳对传统艺术终生所秉持着的敬畏之心和科学态度。

梅兰芳对传统采取的态度是怎样的?彭林刚用“尊重传统,质疑成规”“继承传统,守正创新”来概括。尊重传统,质疑成规,梅兰芳清醒地看到京剧虽然处于上升阶段,但与古老的昆曲相比,在精致的程度上仍然相去甚远。因此向昆剧学习精华,但也不是依葫芦画瓢,而是慎之又慎,并依据自己的舞台经验,从身段、唱腔、扮相等各个环切仔细推敲,探究比较优劣,存精华去糟粕。

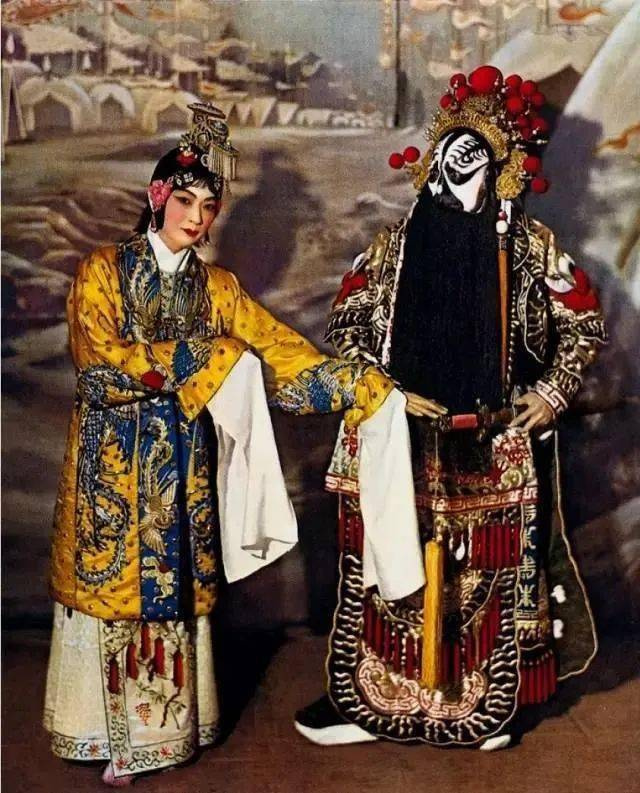

在长期的舞台实践中,梅兰芳寻找创新,引领中国传统戏曲向现代戏曲大步迈进。事实证明,梅兰芳也是一位擅于舞台创新的艺术家,改革体现在服装化妆、舞台、表演等方面,他在传统与创新中间找到了一个平衡点——移步不换形。这点尤其在梅兰芳新创剧目,如:《天女散花》《嫦娥奔月》《太真外传》《黛玉葬花》《西施》以及时装戏《一缕麻》等剧上,可窥一斑。

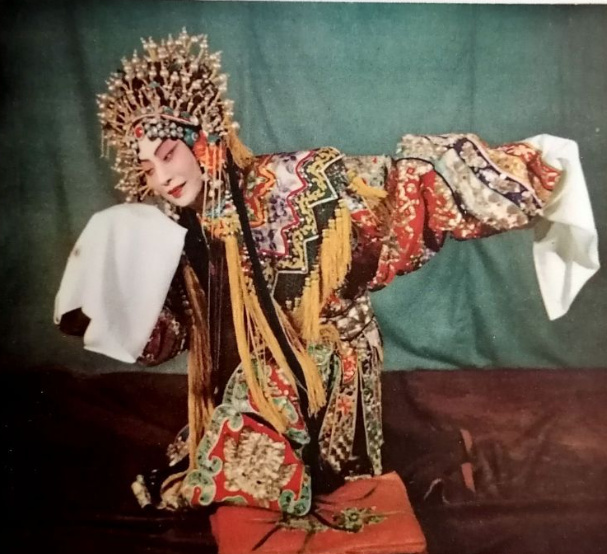

“在《贵妃醉酒》中,梅兰芳就通过‘观花’‘闻花’‘掐花’等过程,表现出杨贵妃复杂幽微的心态,将女性的柔美含蓄畅达地表现出来。”彭林刚老师一边展示,一边说道,不仅如此,在“兰花指”的基础上,梅兰芳又创造出“含苞”“伸萼”“迎风”“初纂”“含香”“映日”“避风”“损霜”“露滋”“护蕊”“叶蕊”“醉红”“蝶损”等指法,让唯美达到极致。

正是梅兰芳将旦行的含蓄之美,从形态上升到意味,从而提升旦角的地位,提高戏曲艺人的整体社会地位,从此各行业均有“四大名旦”。

梅派艺术的特点,彭老师用“大道至简”四个字概括,梅兰芳集京剧旦角艺术之大成,融青衣、花旦、刀马旦等行当为一炉。艺术手段运用自然、和谐、圆活、洒脱、出神、入化,富有节奏感和塑形美。表演中质朴中见华贵,端庄中含俏丽,淑静中蕴情致,妩媚中显大方。

梅兰芳将中国传统戏曲表演介绍到世界,是他对当代文化艺术的又一大贡献。

1919年和1924年,梅兰芳曾两次应邀去日本演出,这是中国京剧跨出国门的标志,梅兰芳也是把中国戏曲传播到国外并获得国际盛誉的第一位戏曲表演艺术家。

1930年1月至8月,梅兰芳在美国上演了《贵妃醉酒》《刺虎》等剧目,当时正值美国经济大萧条时期,普通职员却宁愿用一个月工资也要购票看梅兰芳的演出。可谓万人空巷,一票难求,盛况空前,座无虚席,掌声常常是经久不息,震耳欲聋。世界最伟大的喜剧大师卓别林先生也慕名与梅兰芳先生相见。梅兰芳的演出受到美国的《纽约世界报》《新共和》等杂志发表许多文艺评论家的文章的极高评价。

第三次出国演出是在1935年,梅兰芳应苏联对外文化协会邀请率团赴苏联演出。苏联对此专门召开了座谈会,斯坦尼斯拉夫斯基、爱森斯坦、梅耶荷德等艺术大师参加了座谈会,对梅兰芳的表演艺术予以极高评价。

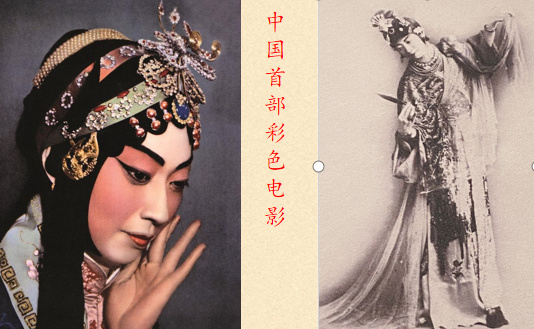

“此前西方社会几乎不了解中国的戏曲,或者是说根本也不想了解京剧。”彭林刚表示,梅兰芳就是这个纽带,他把中国的传统艺术介绍给西方人,京剧也由此成为展现中国文化底蕴的一张靓丽名片。彭林刚还提到,梅兰芳参与首部彩色电影拍摄,留下极其珍贵的声像资料。

和梅兰芳一样,彭林刚也是一名乾旦(男旦),时而穿插表演,引起学生们阵阵喝彩。讲座的最后,几名学生还上台,跟着彭老师学习京剧表演的经典动作。

对于梅兰芳大师的艺术造诣和人格魅力,南京理工大学材料科学与工程学院学生石智全深受震动。“他的创新精神、严谨治学的态度以及对艺术的执着追求,都给我留下了深刻的印象。这不仅是一种艺术的传承,更是一种精神的传递。在活动的最后,彭老师字字句句地教我们念白,不仅让我们对京剧艺术有了更深的感悟,也在学生们的心中种下了艺术的种子。”

彭林刚讲到:作为京剧大师的梅兰芳先生也不是天赋型选手,幼时更被评为“语不惊人,貌不出众”;尽管不具备先天优势,先生还是勤勉练习、坚持不懈,最终创造出独具风格的“梅派”,这让南京理工大学公共事务学院学生刘恒菀印象尤为深刻:“我想,先生已不再仅仅是一位大师,更是一座精神的丰碑,指引我们勇敢向前:‘物有甘苦,尝之者识;道有夷险,履之者知’。任何时候,我们都要有先生的勇气和毅力,不惧险夷之道,以咬定青山不放松的执着奋力向前,开创属于自己的未来。”

南京理工大学材料科学与工程学院学生李思憧称听了此次讲座受益匪浅,“我曾只知四大名旦之名,却不知其实,现在有幸了解到梅兰芳先生在京剧艺术之路的作为,大为震撼。无论是对京剧各方面的革新,还是提高旦角地位,在当时乃至现代都鲜有人能企及。从中,我感受到梅兰芳对戏的爱;而他由戏而生的风骨,也是如今每个人的榜样。”

实习生 盛馨予 新华日报·交汇点记者 杨民仆

视频:由校方提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版