近期,网上一则千年摩崖造像被涂色改造的新闻引发热议。由于村民的不当改造对这一重要历史遗存造成了不可逆的破坏。记者发现,这并不是个别现象,不少重要的历史遗存壁画和造像都遭到了毁容式改造。

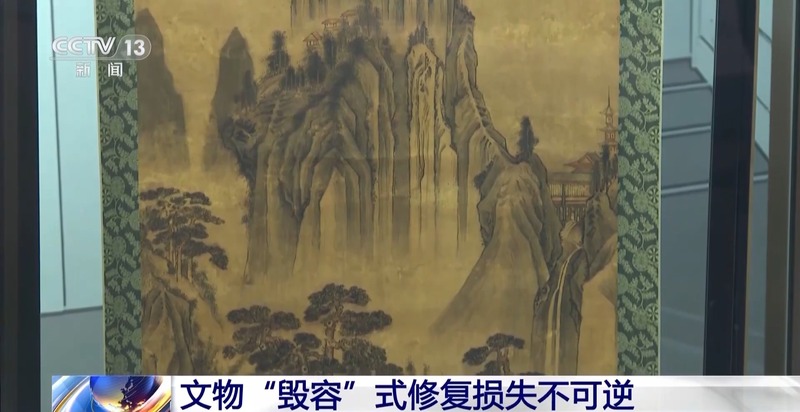

文物改造成粗制滥造 毁容式修复损失不可逆

记者在网上发现了不少被重新改造的案例,这些经历了上百甚至千年的历史遗迹一律被涂上鲜艳醒目的颜色,有的还把原来缺失的部分重新补齐。改造后的形象焕然如新,甚至看不到一点历史的痕迹。专家表示,这样的改造无疑是一次重大的破坏。

中国美协壁画艺委会副主任 王赞:他以为这种方式能够吸引很多游客。从专业的角度来讲,我们内心是非常痛心的,因为它回不到以前去。

中国美协壁画艺委会副主任 徐永民:它经历了1000多年历史,有这种历史的沉淀,把它画成这样子,大红大绿的,就已经失去历史价值了。

在这些失败的修复案例中,我们发现,由于这些造像壁画遗迹所在的地方偏远,不易被发现和被保护,改造大都由本地的村民自己筹措资金找民间工匠进行修复。而文物的修复是一个学科复合、步骤严谨的专业性工作,涉及到历史断代、材料研究、技术手法等横跨多个学科。

中央美术学院修复学院院长 王颖生:我们遗留的大部分属于宗教类,比如到了两宋时期,造像比较中国化了,但是在唐之前,到北魏,北齐,一路过去,完全是外国人的形象,你不知道,你改完了,到最后就破坏原来的造形了。

记者从国家文化和旅游部了解到,截至目前,我国目前可移动文物76.7万余处、不可移动文物1.08亿多件(套),世界遗产56项,位列世界第二。专家表示,面对大量文物,如果没有准备好之前,最好的保护就是维持原状。

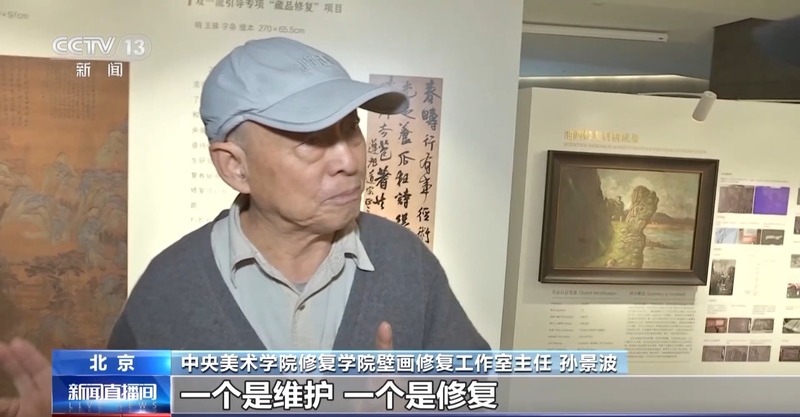

中央美术学院修复学院壁画修复工作室主任 孙景波:我认为第一叫保护,保护里面有两个,一个是维护,一个是修复。维护是第一要义。现有状况能维护住的,这是最重要的。

中国美术家协会副主席 何家英:对修复具有很好的辨识、鉴赏的能力,才知道怎样去达到修复的效果。不然的话,修复对于文物的破坏性太大了。

文物修复专业力量明显不足 专业培养亟待提高

那么,如何才能更好地培养专业修复人才,提升专业修复技术?记者从日前成立的国际修复联盟了解到,文物保护与修复的学科建设应结合实践,通过跨学科交叉培养。

专家指出,相较于我国76.7万余处可移动文物、1.08亿多件(套)不可移动文物的数量,从事文物保护修复工作的专业人员明显不足。

中国美协壁画艺委会副主任 徐永民:我们这么多的文物,但是保存修复的人,整个从业人员,包括安保人员、考古方方面面,在这个行业里干的还不到20万人,我觉得这个缺口非常大。

修复联盟表示,在专业修复人员中,美术人责无旁贷,必须与各学科联合,在其中发挥出应有的作用。通过拥有美学眼光的复合型修复人才的培养,才能更好地修复“活化”文物,让文物成为历史的证物和美的存在。

中央美术学院修复学院壁画修复工作室主任 孙景波:走到今天,我们认识到,如果没有一个审美认知的高度,对这批艺术品,对要保护的对象缺乏认识,对它的珍贵程度缺乏判断。

中国美术家协会主席 范迪安:根据中国艺术品、文物的现状,来开展有中国特色的艺术品修复,一起来推动艺术品修复保护。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版