编者按 2023年是南京大屠杀惨案发生86周年,今年的12月13日我们将迎来第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。每一次庄严的纪念,都是一次对记忆的唤醒,对和平的期盼。在这里,我们讲述关于传承者、记录者、研究者、朗诵者、设计者的故事,带你一起回望国家公祭这十年。

今年12月8日,导演郭柯发了一条朋友圈:“2012年的今天,我们在拍摄《三十二》;十一年之后,善学去找韦老太了。”郭柯提到的“韦老太”是二战期间日军“慰安妇”制度受害者韦绍兰,2019年离世,“善学”是她的儿子“罗善学”。

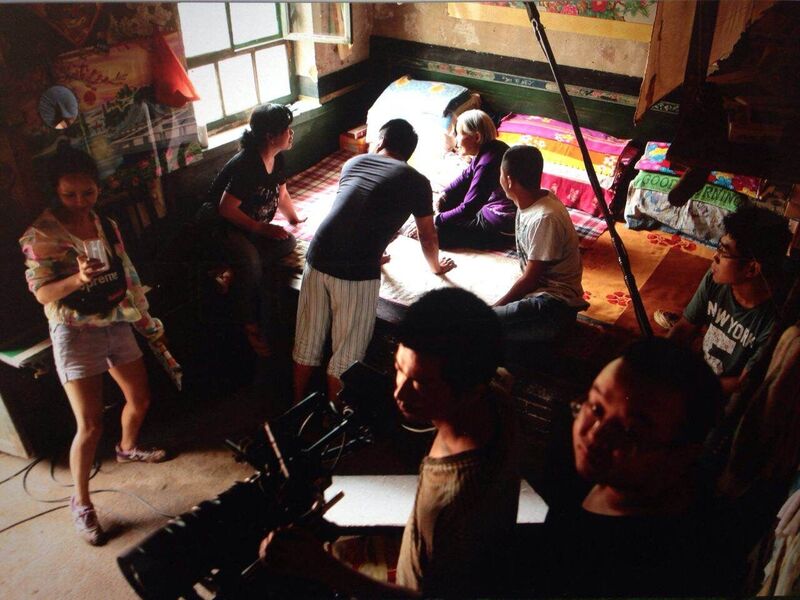

郭柯与母子俩的渊源要追溯到2012年,当时他在微博上看到一篇文章,写的是全世界唯一公开自己和日本儿子身份的“慰安妇”韦绍兰老人的故事。郭柯由此拍摄了一部纪录短片《三十二》,没有公映,但在豆瓣上的评分达到了9.5。

“之所以叫‘三十二’,是因为当时国内公开身份的‘慰安妇’幸存者是32人,但到了2014年,这32位老人有10人陆续离世。”这让郭柯意识到“不能再等了”,从小和奶奶感情深厚的郭柯对老人有着天然的亲切感,他毅然决定开拍《二十二》,要用镜头记录下这些老人晚年的生活。可让他没有想到的是,过程竟然一波三折。

投资人嫌影片平淡无味怕无人问津中途撤资,郭柯在微信朋友圈感慨母亲要卖房支持他,不算熟识的演员张歆艺雪中送炭送来100万元,拍摄才得以完成。上映前,《二十二》又面临着没有宣发费的窘境,不甘它就此沉默的主创团队只能效仿韩国同类题材影片《鬼乡》筹措宣发费,最终,32099位民众众筹资金加上侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等的多方帮助,《二十二》得以进入院线。

2017年8月14日,在第五个世界“慰安妇”纪念日当天,《二十二》全国公映。这部当年暑期档“最微小”,拍摄成本仅300万元,被很多人认为将会“电影院一日游”的纪录片,却创造了奇迹:国内累计观影人次超过五千万,上映不到六天即成为中国首部票房过亿的纪录片,最终票房定格在了1.7亿元。

无数网友感谢郭柯的“温柔”,只是安静记录而非展示伤口,郭柯呼吁大家不再只以“慰安妇”去标签化地看她们,而是通过影片以及一些背后的故事感知到她们是一群“活生生的人”,并且是一群“非常可爱的老人”。“我们温柔地看她们一眼,关爱她们,保护她们,这也是一种铭记历史的方式。”

上映一年后,《二十二》在官微上进行捐款公示,将多方人士的爱心款10086003.95元捐献给上海师范大学教育发展基金会,并设立“慰安妇研究与援助”项目专项基金,爱心款中包括了郭柯此前承诺的个人收益400万元。而早在2016年8月14日,郭柯就来到南京,向南京利济巷慰安所旧址陈列馆捐赠了《二十二》原版拷贝。

2017年至今,《二十二》先后在美国、澳大利亚、德国、韩国等国家和地区放映,今年9月18日,《二十二》在日本首映并引发关注。“能让日本的观众看到这部影片意义不言而喻。同时,六年来,电影官微下的每一条评论也就是它的意义。”郭柯说。

拍完《二十二》的十年间,郭柯每年春节从北京开车回成都时,都会绕个大圈把老人们探访一遍,陪她们聊聊天。老人们生活在各地,但郭柯还是坚持每年要去看她们一次。郭柯觉得,这是他的责任,“因为我拍了她们,如果造成了二次伤害,我希望用更多的陪伴去弥补”。遇上生活条件不太好的老人,郭柯会在路上买好米、面、油送去,天气冷,他就给老人买了新被子换上,让她睡得暖和一些,老人腿脚不方便,他就给老人带去轮椅,推老人走出狭窄的空间,看看外面的天色如今已明朗如新。在郭柯的朋友圈里,最多的内容就是与这些老人有关的点滴。

今年11月9日,98岁的侵华日军“慰安妇”制度受害幸存者李美金在海南澄迈逝世。令人唏嘘的是,至此,《二十二》片中老人已全部离世。“2014年1月1号,我们就是在海南开始《二十二》的调研,寻找这些老人。如今,《三十二》《二十二》片中受害老人已全部离开,在铭记的同时,我庆幸用纪录片这样的载体,把她们都留在画面里,让我们的下一代也能看到她们。”郭柯感慨十年恍如昨日,“对我来说,拍摄了《二十二》是这十年最重要的事”。

时间,将她们抹去,历史,却不会忘记。截至目前,经上海师范大学慰安妇问题研究中心调查确认的中国大陆地区登记在册的日军“慰安妇”制度受害幸存者还剩9人,也许她们的影像和名字在慢慢黯然,但我们对历史的凝视和铭记,对和平的追求与守护永远不会失色。

新华日报·交汇点记者 黄欢

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版