2023年12月13日,是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。86年前,日军侵入南京,制造了惨绝人寰的南京大屠杀,30多万同胞惨遭杀戮。在那至暗时刻,德国人约翰·拉贝奋力保护中国人,并写下日记、记录日军暴行。1997年,《拉贝日记》中文版出版发行,作为“发现的研究南京大屠杀事件中数量最多、保存得最为完整的史料”,26年后,江苏人民出版社推出《拉贝日记》(青少版)。今天,当长鸣的警报声响彻南京时,共读这本全新出版的“日记”,共同捍卫历史真相、守护和平与正义。

让读者看到一个活生生的约翰·拉贝

约翰·拉贝出生于德国汉堡,曾作为德国西门子公司的代表在北京、天津、南京等地经商。侵华日军南京大屠杀期间,身为南京安全区国际委员会主席的拉贝先生,与中外友人一起在不足4平方公里的安全区内,拯救了20多万中国人的生命,他在那时写下的日记成为南京大屠杀的有力证据。

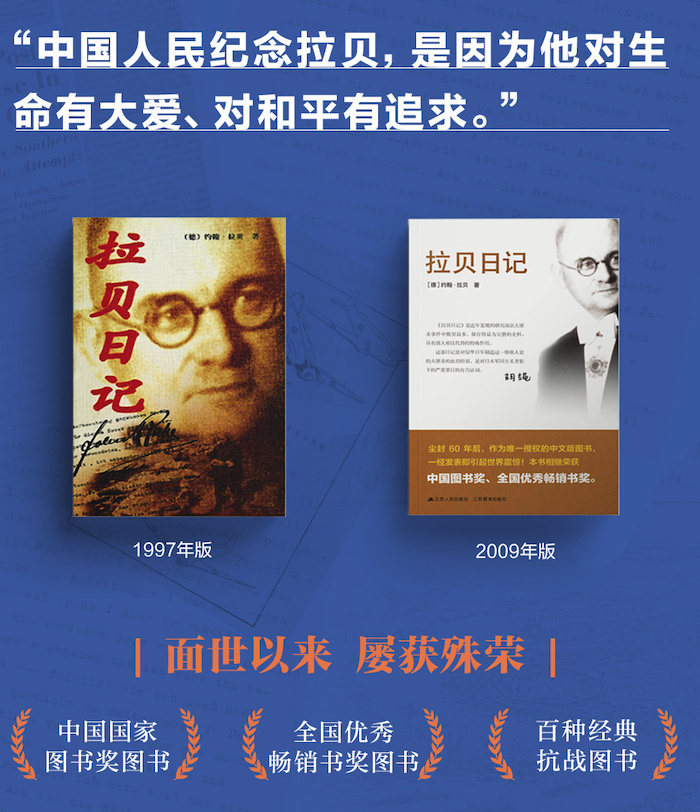

1996年《拉贝日记》公开后,江苏人民出版社和江苏教育出版社合作,并在主要由南京大学德语系老师组成的翻译团队帮助下,于1997年完成了《拉贝日记》的出版。因准确、完整地展现了拉贝日记的内容,拉贝先生的外孙女赖因哈特夫人表示,1997年中文版的《拉贝日记》是“世界上最好的版本”。

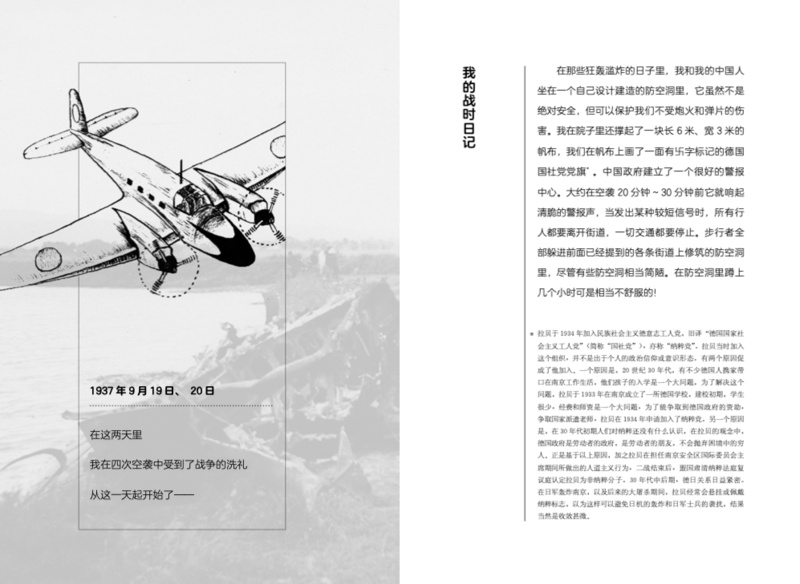

江苏人民出版社推出的《拉贝日记》(青少版),是在《拉贝日记》1997年中文版的基础上进行的文字编译与形式创新,保留了拉贝先生1937年9月21日—1938年2月26日这5个多月的日记主体,时间线完整、一天不落;同时,为提升知识性与阅读亲近感,去除了过于残暴的历史素材,增添了许多珍贵的历史图片、拉贝手绘图、延伸注释及译者导读,让“日记”更适于、便于青少年阅读。

江苏人民出版社编辑曾偲讲起青少版《拉贝日记》时说,“今天,透过日记,我们可以读到拉贝先生作为一个活生生的人,他的内心活动,以及在那样黑暗的日子里乐观的人生态度,和期待正义与和平的坚定信念。”

“在这种情况下,我可以而且应该逃走吗?我认为我不能这么做!谁要是两只手各抓住一个身子颤抖着的中国孩子,空袭时在防空洞里蹲上几个小时,他就会与我抱有同感。在我的潜意识里终究还有一个最后的、不是不重要的,但对我显得是理所当然的原因使我坚持留在了这里……”在拉贝先生的日记里,他的内心活动展露无疑,一个普通人走出书本,立在读者眼前。

“拉贝日记”记录历史更记录普通人生活

2023年9月的一天,南京市广州路小粉桥1号——拉贝旧居,迎来一群特别的参观者,中学生、教师、护士、留学生……素不相识的他们聚在一起,在拉贝先生的雕像前共读《拉贝日记》,和平之音掷地有声。

就读于南京外国语学校的徐昊阳明年即将踏上海外求学之路,他说,自己虽然不是南京大屠杀史的亲历者,但却是历史的传承者与和平的传播者。在南京的英国留学生黎珂,在曼彻斯特大学读书的时候结识了很多中国朋友,听他们讲述过南京大屠杀的历史。“通过这些年和学生们一起学习、交流,我对在校园里进行和平教育有了一些新的认识:和平并不是我们触及不到的宏大主题,它其实与我们的生活息息相关,甚至包括平日里我们的人际交往共情能力。所以我特别愿意把这样一个话题跟我们的学生、跟年轻人进行交流和分享。” 紫金草国际和平学校“行前一课”讲师团成员、南京外国语学校英语教师尚媛媛说。

在出版《拉贝日记》(青少版)的过程中,曾偲多次参与到一些与南京大屠杀有关的纪念活动中,慢慢地她也发现,在讲述、传播历史事件的过程中,建立在客观史料基础上的通俗化表达更容易带领参与者走进历史、一起思考和平的意义,“我们去掉了一些非常专业的注释和细节,更加凸显‘日记’记录普通人生活的一面”。

“《拉贝日记》不应当只是历史学家研究的对象,我们希望青少年也能来读这本书,让这段惨痛的历史在青少年的记忆中不会被淡忘。”《拉贝日记》(青少版)译者之一的刘海宁这样告诉记者。

现在,读者拿到《拉贝日记》(青少版),从封面就可以看到一个不一样的拉贝先生——在日本飞机轰炸下,拉贝戴着头盔工作。“拉贝先生给这张图片自己写了说明:‘为小心起见,和上海总部通电话时也戴着钢盔。’”曾偲介绍,“通过拉贝先生自己的描述,也可以看出他流露在字里行间的普通人面对生活的幽默与乐观。”

让“证据”永远活下去昭告后人珍爱和平

“这段苦难历史是民族的记忆,只有铭记才能珍视和捍卫来之不易的和平。”从1997年《拉贝日记》中文版出版,到如今青少版面世,无数人在这部日记中读到了战争的残酷、历史的细节,很多人将这本书当作了解南京大屠杀惨痛历史的第一本书。

在日记中,拉贝先生这样写道——

9月24日

以往,人们都会为阳光明媚的一天而高兴,现在我们却担心万里无云的晴朗天空。

10月9日、10日

因为到那时,我认为,谁都会哭的,或者说,南京没有一所房子是安全的了。

10月17日

那么怎样才能对付目前这种严峻的局势呢?我认为,应当拿出自己的最后一份幽默,对着自己的命运说上一句:“对不起,我就留在这里不走了!”天如果整个塌下来,那么大家都知道,所有的麻雀都会死去;如果是一枚炸弹掉下来,而且正巧掉在一只乌鸦的头上,那么死的则只有乌鸦一个,它再也不会去“呱呱”叫了。但是真要到那个时候,我想,扬子江还是会一如既往地尽情流淌。现在我每日的晨祷和晚祷的祈祷词是这样的:“亲爱的上帝,请你保佑我的家人和我的幽默,剩下来的小事情就由我自己去保佑了。”

南京读者范先生告诉记者,《拉贝日记》让人看到的既是那一段黑暗的历史,更是一个生活在黑暗环境中的人对生活的态度、对未来的憧憬。“他在日记里字里行间中透露出来的那种‘幽默’,更足以产生共情,让人禁不住想透过文字‘走进’历史。”

值得一提的是,《拉贝日记》(青少版)在出版过程中,翻译团队再一次更新了许多史料的翻译,如为了对日记中记录下来的一些地名进行考证,翻译团队搜集了一大批上世纪三十年代的南京地图,细细地对比、求证,用最贴近历史的翻译进行了呈现。

拉贝先生说,“我要亲眼目睹这些残暴行径,以便我将来能够作为目击证人把这些说出来。对这种残酷的暴行,是不能沉默的!”今天,一代代人续读《拉贝日记》,86年前的历史就在眼前。“我们出版工作者其实以图书出版为武器,坚决捍卫历史。”江苏人民出版社副总编辑戴亦梁说,“图书的出版只是一个开始,我们期待有更多的人,尤其是青少年一代能够读到《拉贝日记》,读懂《拉贝日记》,铭记历史,珍爱和平。”

新华日报·交汇点记者 胡安静

图片均由出版社提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版