编者按:

今年全国两会期间,习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。3月13日,李强总理在出席记者会并回答中外记者提问时表示,坐在办公室碰到的都是问题,下去调研看到的全是办法,高手在民间。

调查研究是谋事之基、成事之道。新时代、新征程、新伟业,江苏在高质量发展中积累了哪些好经验?解决了哪些新问题?日前,新华日报·交汇点新闻启动《“苏”式高质量发展“新三十六计”》全媒体采访行动。记者践行“四力”,深入全省36个基层观察点调查研究、走访问计,全面展示江苏在高质量发展中继续走在前列的生动实践。

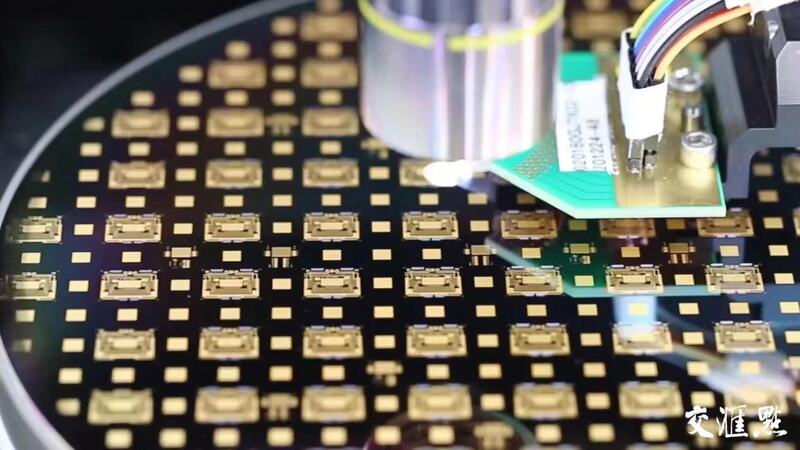

从“灯塔工厂”到“超级大脑”,从“无人农场”到“海上牧场”,从“氢”装上阵到创“芯”之路……深入江苏省36个基层观察点调查研究、走访问计,新华日报·交汇点新闻《“苏”式高质量发展“新三十六计”》全媒体采访行动圆满收官。江苏在高质量发展中继续走在前列的生动实践,有哪些可以进一步研究、总结和提炼,更好地为全国的高质量发展提供经验借鉴?日前,记者采访了相关智库专家和学者。

纲举目张勇挑大梁,紧抓高质量发展“牛鼻子”

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。走在前、做示范,必须锚定高质量发展这个首要任务,牢牢把握坚持高质量发展这一新时代的硬道理。

“在科技创新上取得新突破,在强链补链延链上展现新作为,在建设中华民族现代文明上探索新经验,在推进社会治理现代化上实现新提升,这‘四个新’着眼强国建设、民族复兴,聚焦重点领域,为推进和拓展中国式现代化提供强劲动力。”江苏省委党校常务副校长杨明认为,聚焦“四个走在前”“四个新”重大任务,江苏在中国式现代化实践探索中涌现的典型案例和生动实践,创造的新成就、新经验、新方案,值得进一步研究、总结和提炼,在实践成果的基础上再出理论成果,更好地为全国发展提供经验借鉴。

新时代的发展必须是高质量发展,只有在高质量发展上继续走在前列,“走在前、做示范”才能有坚实的支撑和保证。南京大学长江产业经济研究院副院长陈柳认为,当前发展中面临的问题,有的是过去问题的积累,有的是内外矛盾的交织,有的是产业转型的痛点,解决这些问题的基础和关键就是推动高质量发展。没有产业体系的现代化,就没有经济的现代化。加快建设现代化产业体系,方能夯实新发展格局的基础、增强发展的安全性主动权,让高质量发展的动能更丰沛。

“高质量发展是全面、均衡的发展,不能‘平均用力’‘广撒胡椒面’,必须把握科学的方法论。”江苏省社会科学院社会政策研究所副所长、区域现代化研究院副院长程俊杰认为,推动高质量发展应从战略全局出发,围绕具有“牛鼻子”效应的关键领域,把握内在逻辑,瞄准核心环节,持续用力、久久为功。同时,还要正确处理好“上”与“下”、“前”与“后”“左”与“右”三对关系。既要坚持“全国一盘棋”理念,从战略全局出发,勇挑大梁、多做贡献,又要敢于探索,下好“先手棋”、争做“新棋眼”,厘清竞争和合作的边界,避免恶性、同质化竞争,加强制度竞争,以竞争促合作。

放大优势补足短板,谋求高质量发展“新增量”

从“四个走在前”重大任务到“四个新”重大任务,科技创新在现代化建设全局中占据核心地位。

世界正经历百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。谁牵住了科技创新这个“牛鼻子”,谁走好了科技创新这步先手棋,谁就能占领先机、赢得优势。杨明认为,江苏高校院所多、科教资源丰富,但对产业的贡献率和带动作用有待进一步提高。新征程上,必须大力实施创新驱动发展战略,以国家战略需求为导向,加快建设重大科技创新平台和区域创新高地,集聚力量进行原创性引领性科技攻关。强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用,加强企业主导的产学研深度融合,不断优化政策环境,营造良好企业创新生态。深化科技体制改革和人才发展体制机制改革,着力破解深层次体制机制障碍,充分激发人才创新活力和社会创造力。

当前,全球产业链供应链体系面临重构,维护好、保障好产业链供应链的安全稳定具有重要意义。陈柳认为,江苏有10多个产业集群入围工信部先进制造业集群名单,这些是江苏为全国发展作贡献的“基本盘”。要聚力打造“搬不走、压不垮、拆不散”的产业集群的目标,加大对创新载体的支持力度,强化对“产学研”机构与各类企业发展融合的支持,着力打造一批创新综合体、联合体,在以产业链促进“双循环”新发展格局构建的实践中做出江苏特色。

实体经济是江苏的“看家本领”,数字经济是江苏转型发展的“关键增量”。南京的国家人工智能创新应用先导区、无锡的国家车联网先导区、苏州的国家新一代人工智能创新发展试验区和国家区块链发展先导区……当下,数以万计的江苏制造企业正在抢占数字经济新赛道,积极拥抱“智改数转”,打造产业新地标和经济新增长点。

程俊杰认为,江苏制造业基础雄厚,产业配套能力强,进一步筑牢了竞争优势,得益于一方面大力推进新型工业化,促进制造业数字化、绿色化、融合化发展,两化融合发展水平连续八年保持全国第一,另一方面加快布局未来产业新赛道,发展新质生产力,如抓住通用大模型这一人工智能产业链的核心,吸引首个百度智能云文心千帆大模型创新中心落地无锡梁溪。同时,还要花大力气“补短”,推动关键核心技术突破。优化创新要素配置,完善创新生态,提升创新体系整体效能。突出企业创新主体地位,加强创新联合体建设,加快培育一批科技型中小企业,积极应对区域竞争、技术变轨等挑战。在一些重点领域更好发挥新型举国体制作用,优化“揭榜挂帅”,加强开放创新和协同创新。

抢占未来产业高点,下好高质量发展“先手棋”

未来产业是重塑全球创新版图和经济格局的重要领域,前瞻布局未来产业是更好构建现代化产业体系的重要一环,也是牢牢把握未来发展主动权的关键。

为加快培育发展未来产业,不久前,江苏印发《关于加快培育发展未来产业的指导意见》,提出到2025年,初步形成“10+X”未来产业体系。新征程上,江苏如何持续引领发展新兴产业和未来产业,发挥人工智能赋能百业的“头雁效应”、拉动发展的“乘数效应”,加快形成新质生产力?

“用明天的科技锻造后天的产业”,苏州、南京、无锡、常州等地围绕未来产业出台多项政策举措,抢先布局新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、氢能与储能等前沿领域,以前沿技术能力供给引领新场景、创造新需求,构建全链条未来产业生态。杨明认为,锻造未来产业,应发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。着眼未来发展,把握战略性新兴产业发展机遇和产业升级方向,在新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域构建新的增长引擎。

高质量发展的核心是人。程俊杰认为,加快构建面向未来产业的可持续发展高度依赖科技创新,需要颠覆性技术创新引发新的产业变革。陈柳认为,由于未来产业具有孵化过程的不确定性、支撑技术的多迭代性,决定了发展未来产业是一场考验耐心的“马拉松”,未来产业布局是一道不同于传统产业布局的“创新题”。在高质量打造未来产业这盘“新棋局”上,需多方协作、凝聚力量,以集聚创新力量、布局有力有序的“先手棋”,为打造未来产业、孕育江苏新质生产力谋篇布局。

未来产业的创新人才培养体系,是抢占前沿领域发展制高点的关键所在。要特别重视企业成长和人才培育,加快引进一批具有国际视野的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才、卓越工程师、高技能人才和大国工匠。优化人才配置提升创新效率,畅通企业和高校人才流动机制,鼓励企业提前介入人才培养,合理增加来自工业界的教师队伍。同时,要有效引导各地人才竞争,避免过度的“抢人大战”和受产业政策影响对某个行业或某些环节造成的人才“潮汐”现象,不断丰富应用场景,促进人才集聚和成长。

策划|潘青松 杜雪艳

统筹|王高峰 刘海琴

采写|陈立民 刘海琴

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版