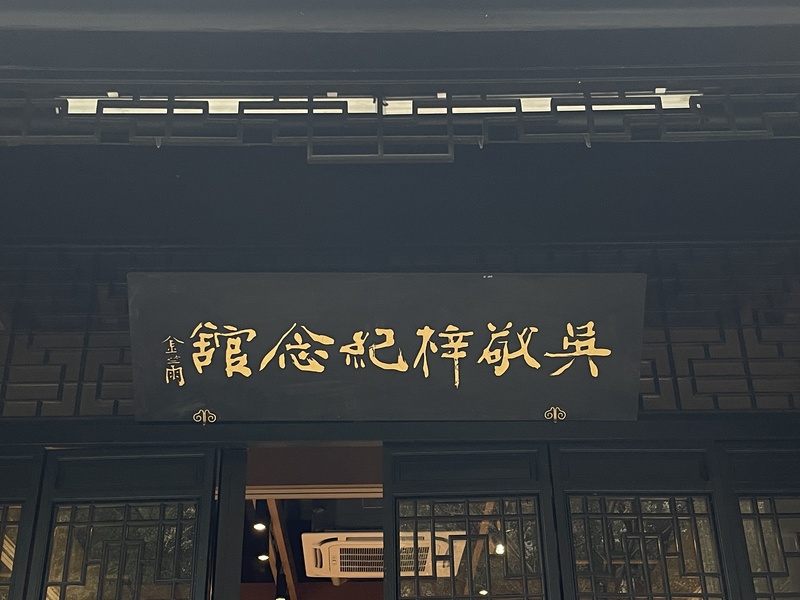

2024年是吴敬梓逝世270周年,1月3日,位于南京秦淮区东关头的吴敬梓纪念馆也迎来新展“吴敬梓与我们的时代——陈美林文献展”,展示了南京师范大学资深教授、博导陈美林研究吴敬梓的系列成果。《江苏文库·江苏历代文化名人传》中《吴敬梓》也为陈美林所著。吴敬梓生于安徽全椒,然而去世后并没有叶落归根,陈美林解释这与吴敬梓的“秦淮情结”有关,也是《江苏文库》把他列为江苏名人的重要原因之一。

陈美林今年92岁,主要研究领域为古代文学、包括小说、戏曲、诗文等,《儒林外史》是其重点之一。据他介绍,吴敬梓,字敏轩,晚号文木老人,生于康熙四十年,家族出过多名进士,家道殷实。吴敬梓是吴雯延的儿子,但自幼过继给堂伯吴霖起。他的母亲、生父、嗣父先后病逝后,家族掀起遗产大战,吴敬梓所得遗产被族人侵夺不少,妻子陶氏因不甘忍受族人欺凌,饮恨而终。吴敬梓在《移家赋》中慨叹“兄弟参商,宗族诟谇”,叙写了与乡人交恶的经历。

雍正十一年,33岁的吴敬梓决然离开全椒,带着续弦叶氏搬家到南京秦淮河畔,后自称为“秦淮寓客”。之后,虽经常出游,但终其后半生在青溪、秦淮二水汇流处附近的秦淮水亭度过。“安徽全椒为吴敬梓出生之地,在他54年生涯中,在江苏前后度过30多年,绝大部分时候生活在南京。”陈美林说。

《儒林外史》中的故事发生在哪些地方?陈美林做过详细统计,认为其中呈现出了密集的江苏特别是南京的元素。

全书56回,从浙江写起,继而山东、广东、江西、江苏、安徽、陕西、四川等省区,并涉及南、北二京,各地在小说中所占篇幅或述及各地的回数,以江苏为最多,达51回,其中提及南京累计达30回,扬州累计14回,苏州累计5回。此外,叙及安东(今涟水)有2回。浙江次之,达27回;安徽则居第三,有15回。由此可见,江苏尤其是南京就成为《儒林外史》所叙及之主要地域。

从人物看,吴敬梓所塑造的理想人物,除“楔子”出现的王冕是浙江诸暨人以外,大多为江苏尤其是南京的士人、市民,如秦伯祠主祭虞育德为苏州府常熟县人,在南京任国子监博士;为祭祀泰伯祠“斟酌”礼乐的庄绍光是江宁府属上元(今南京市区)县人等,总之,江苏尤其南京籍贯的角色甚多,并且占据了《儒林外史》的主要篇章。他们的活动构成了小说的主要内容,而作者对他那个时代的审美认识也主要是通过这些人物表现出来的。

不仅如此,吴敬梓在小说中还十分鲜明地刻画了南京籍贯人物栩栩如生的性格。在吴敬梓笔下,南京一些读书人有理想有抱负,力图做些有利于国计民生的事情;富有同情心,仗义勇为,助人危难;洁身自好,拒收不义之财;能认识到社会的发展变化,也能破除一些迷信。如迟衡山对杜少卿说,“你此番征辟了去,替朝廷做些正经事,方不愧我辈所学”。

《儒林外史》中随处可见对六朝古都山山水水以及社情民俗的描写,洋溢着浓郁的文化气息。登雨花台可以“望着城内万家烟火,那长江如一条白练,琉璃塔金碧辉煌,照人眼目”;放眼看去,莫愁湖的湖亭,“轩窗四起,一转都是湖水围绕,微微有点薫风,吹得波纹如縠”。

在吴敬梓诗词歌赋中,同样表达了对南京的赞美之情,如《移家赋》中云:“金陵佳丽,黄旗紫气,虎踞龙盘,川流山峙,桂桨兰舟,药栏花砌,歌吹沸天,绮罗扑地,实历代之帝都,多昔人之旅寄。”他晚年创作的23首有关南京名胜古迹如冶城、燕子矶、凤凰台等诗作也是极力赞美了南京的优美风景和浪漫诗意。

1754年,吴敬梓病逝于扬州,他的好友金兆燕并没有将他葬回江北的全椒,而是冒着波涛汹涌的风险,将他的棺木从水路运到南京。金兆燕在《甲戌仲冬送吴文木先生旅榇于扬州城外登舟归金陵》长诗结尾时就写道:“生平爱秦淮,吟魂应恋兹。”“可以看出吴敬梓对南京是很有认同感和归属感的。”陈美林说。

据了解,“吴敬梓与我们的时代——陈美林文献展”由南京智库联盟主办,吴敬梓纪念馆、秦淮河研究院承办,南京工业大学薛莉清副教授策划。

新华日报·交汇点记者 杨民仆

图片 薛向洲/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版