交汇点讯 今天是农历十二月初八,也就是腊八节。“过了腊八就是年”,腊八节一到,标志着新年的脚步声慢慢近了。在江苏地区,腊八的民俗主要就是“喝腊八粥”,但在江南江北各地,江苏人喝的腊八粥也有所不同。让我们从“江苏文脉整理研究与传播工程”编纂的《江苏文库》中寻找江苏各地腊八喝粥风俗。

收入《江苏文库》的《岁华忆语》(夏仁虎著)和《金陵岁时记》(潘宗鼎著)是记录南京民俗的重要著作,书中加载,腊月初八,南京寺庙僧人“以米作糜,内置枣栗果仁”。僧人们熬成腊八粥后,先供佛,然后“加果粟分送人家,曰送‘腊八粥’”。旧时,南京老百姓煮的腊八粥叫做“七宝八味粥”,贫苦人家从年初开始就准备熬制八宝粥的材料,到了腊八这天一起煮掉,有“忙了一年,一顿腊八粥就吃掉了”的谚语。

《江苏地方文化史 ·无锡卷》中说,无锡人平时不爱喝粥,但腊八粥不会错过。无锡的腊八粥分“寺庙粥”和“家粥”两种。寺庙粥为“素腊八”,崇安寺、南禅寺等大寺庙每逢腊八必施粥,用青菜、油豆腐、萝卜、黄豆、蚕豆、芋头、百叶、山芋、花生等食材煮成,并非只有八样。此习俗沿袭至今,寺庙腊八粥讲究“筷立不倒”,料多、粥稠,筷子插入不倒。普通人家的腊八粥就随意了,“素腊八”“荤腊八”,全看各自喜好。“荤腊八”一般加排骨、火腿、鸡丝之类。

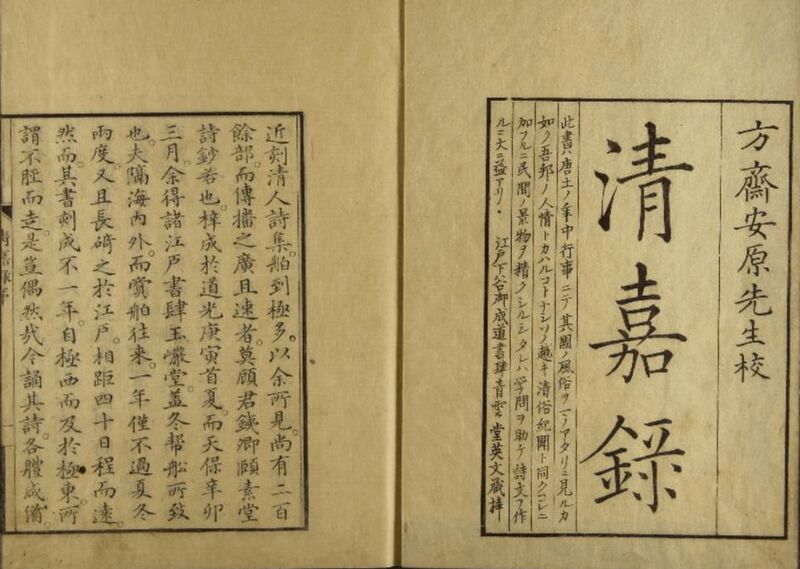

苏州民俗繁多,腊八也同样如此。收入《江苏文库·精华编》的清代苏州民俗著作《清嘉录》有专门的“腊八粥”词条:“八日为腊八。居民以菜果入米煮粥,谓之腊八粥。”苏州文人李福写过一首长诗《腊八粥》:“腊月八日粥,传自梵王国。七宝美调和,五味香糁入。用以供伊蒲,藉之作功德。僧尼多好事,踵事增华饰……”《吴郡岁华纪丽》卷十二云:“僧寺以乳蕈、胡桃、百合等造五味粥,一名七宝粥……居民或以菜果杂煮,和以莲实枣栗,以多为胜。”清代袁景澜《姑苏竹枝词》咏道:“入秋无鲎慰村农,欲发西风宿雾浓。腊八林间喧粥鼓,年丰新米足冬春。”清代《姑苏四季竹枝词》咏道:“霜降牵连五九风,粥名腊八菜名冬。调和百果成佳味,有碗先盛曝背翁。”这些记载和诗文共同描绘了一幅清代苏州腊八节场景。总的来说,过去苏州人家熬腊八粥,讲究的用花生、莲心、红枣、白果、栗子,平民人家会用青菜、豆腐、黄豆、蚕豆、胡萝卜、荸荠。

常州、镇江、南通等地的腊八粥也大同小异,略有区别。《江苏地方文化史 ·常州卷》中记载,腊八这一天,各大寺庙会专门煮腊八粥,分馈各个主顾,还配以精致小菜数色。到了晚清,常州的腊八粥变成菜粥,只有讲究的大户人家才会加上果肉;《江苏地方文化史 ·镇江卷》中提到,每年腊月初八,金山寺大锅煮腊八粥,供善男信女食用。善男信女食用后回赠寺庙香钱。镇江人食腊八粥有“粗”“细”之分,“粗腊八粥”是以青菜、芋头、山芋、豆腐、胡萝卜、黄豆、花生米、蚕豆等做成的咸粥,而“细腊八粥”则是以红枣、栗子、莲子等做成的甜粥;《江苏地方文化史 ·南通卷》则介绍,过去富裕的南通人家用糯米加上莲子、红枣、白果、果仁、花生等煮粥,平民百姓用糯米、粳米、黄豆、花生、芋头、茨菰、胡萝卜、青菜等杂配煮熬“腊八粥”;《江苏地方文化史·淮安卷》说,农历十二月初八,淮安家家熬制“腊八粥”。或用白米、小米、菱角米、栗子、红豇豆、桃仁、杏仁、瓜子、花生、红葡萄干等,或用五谷杂粮加上菜,一起煮成粥。

出生于江苏的曹雪芹,其所著的《红楼梦》当属江苏的传世名著。书中第十九回《情切切良宵花解语 意绵绵静日玉生香》中有一段宝玉和黛玉关于“腊八粥”的对话,读来颇为有趣。宝玉骗黛玉说,有一年腊八节前夕,扬州“黛山林子洞”一群耗子精要熬腊八粥,分头去偷红枣、栗子、落花生、菱角、香芋。曹雪芹对江苏风物颇为熟悉,《红楼梦》中写的“腊八粥”,颇能反映当时江苏地区的腊八风俗。根据记载,扬州人家的腊八粥,有红枣、栗子、白果、花生、黄豆、红豆、豇豆、芋艿、胡萝卜、豆腐、茨菰、青菜等各种配料,色彩鲜艳,香甜可口。

徐州的腊八粥就分甜、咸两种,咸粥是在粳米中放入豆腐皮、香干丝、榨菜丁、冬菜、笋丝、肉丝等。甜粥是在粳米中加入玫瑰花、蜜枣、桃仁、果脯等,粥煮好后,要盛上些先送亲邻。家长要让孩子多吃些亲友送来的粥,认为可以“拉巴”。在徐州方言中,谐音“腊八”的“拉巴”有抚养、拉扯、提携、扶助的意思,有助于孩子驱灾避难,健康成长。

腊八之后,人们就开始打年糕、祭灶、掸尘、扫房,年味渐渐浓了,比如在苏州,过了腊八,家家户户开始准备年糕。蔡云《吴歈百绝》咏道:“腊中步碓太喧嘈,小户米囤大户廒。施罢僧家七宝粥,又闻年节要题糕”,过年的这一大幕也就徐徐拉开了。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版