龙行龘龘,甲辰龙年即将来到。在十二生肖中,龙是最受中国人喜爱的生肖之一。自古以来,炎黄子孙就有“龙的传人”之称,巍巍大中华更是被誉为“东方巨龙”。在留存至今的古代文物中,龙的形象更是无处不在,本期“人文周刊”让我们从江苏现存石刻文物中寻找龙的身影,感受江苏地区流传至今的龙文化。

古代龙的形象常被刻画在宫殿、官署、寺观与墓葬等建筑之上。南京市博物总馆的邵磊研究员介绍,在六朝古都南京保存至今的南朝陵墓神道石刻中,龙纹就已经成为引人注目的装饰。在南京市栖霞区南朝萧梁吴平忠侯萧景的墓道之上,保存着一件迄今最为完好的南朝神道石柱。“南朝陵墓上的神道石柱自下而上由柱座、柱身、柱顶三部分组成。柱身上方接近柱头的部分,凿有方版形柱额,位于柱额之下就是一对彼此以头尾相连、口含宝珠的螭龙。与艺术作品中蛟龙威猛凶暴的形象相比,萧景墓石柱的这对螭龙身材细长,灵动活泼,令人有呼之欲出之感。”

邵磊介绍,南朝陵墓神道石柱四方形柱座上的环状榫槽,以浅浮雕的双螭龙合围而成,这种头部相连、尾部相交、有角有翼、张口衔珠的螭龙造型实例,除了梁吴平忠侯萧景墓之外,在南京及其周围的南朝萧梁帝王陵墓如梁文帝萧顺之建陵、安成康王萧秀墓、临川靖惠王萧宏墓、北家边梁代失考墓、建安敏侯萧正立、南康简王萧绩墓的神道石柱上均可以见到,展示出六朝时流行的另一种龙的生动形象。

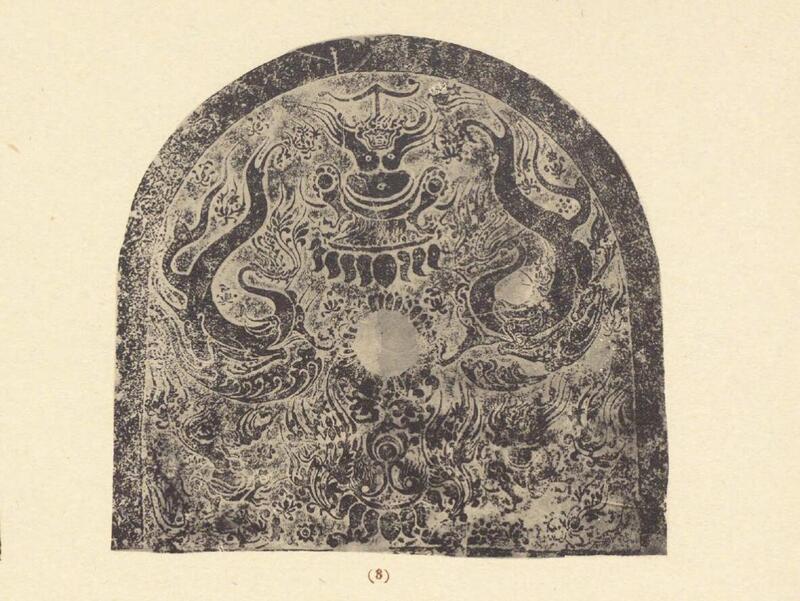

石碑是古代墓葬的重要组成部分,保存着逝者生平事迹等重要信息。古人对石碑的构建和装饰也非常重视,早在东汉时期,象征祥瑞的龙就出现在碑版之上。东汉中平三年(186)的荡阴令张迁碑上就有盘绕的龙纹。在江苏,现存最早的石碑上的龙纹仍然来自南朝。邵磊介绍,南朝石碑的碑首一般呈半圆形,顶部圆脊上两侧各浮雕着相互交结成辫状的双龙。碑首正中有一长方形额,刻有与墓主相关的朝代、官衔、谥号等文字,在额的四周也装饰有龙、凤等图案。在南京栖霞区甘家巷一带的南朝齐梁陵墓区,出自兰陵萧氏的萧秀、萧憺、萧宏等皇室成员墓葬的神道石碑顶部,均能看到交结成辫状的高浮雕双龙。其中,梁临川靖惠王萧宏石碑上的龙纹更为华美,除了碑脊上的双龙,碑额上也浅刻着两条翩翩起舞的龙。

石碑顶部装饰的龙,在民间传说中被称为“负屃”,被人们认为是“龙生九子”之一,负屃雅好斯文,故而喜欢盘绕在石碑头顶。六朝之后,高级别的石碑(不仅仅是墓碑)上都能看到盘绕的双龙,也有一些碑版的碑侧也雕刻龙纹,如南京栖霞寺的唐代明征君碑,被移置镇江焦山碑林的唐代魏法师碑,苏州的南宋平江图碑,南京的南宋清远军节度使王德墓神道碑,涟水的元代嵇安墓神道碑,南京的明代龙江天妃宫碑、大明孝陵神功圣德碑,淮安的清代惠济祠御碑等等,数不胜数。

值得一提的还有石碑的碑座龟趺。在六朝陵墓中,龟趺一般雕刻成写实的乌龟形象。此后,龟趺变得越来越像龙,被认为是“龙生九子”之一的赑屃。民间传说,赑屃善于负重,因此被赋予了驮碑的使命。江苏地区古碑的赑屃不胜枚举,以明孝陵四方城的大明孝陵神功圣德碑的赑屃为例,头似龙首,覆有鳞甲,龇牙咧嘴,威武凶猛,带有更多龙的特征。

在江苏,石刻上的龙最集中的地方当数世界文化遗产——明孝陵。作为明代开国皇帝朱元璋的陵墓,明孝陵建筑上处处可见龙的形象。明孝陵博物馆研究部主任王韦介绍,明孝陵的禁约碑、神烈山碑、四方城陛石、享殿前门御碑、享殿陛石、享殿台基柱头等处,以及出土琉璃构件上分布着大量的龙纹雕刻。享殿三层台基上分布多个散水的螭首,在古代曾经起到排水作用,可比作这座皇家陵墓的“水龙头”;2007年,明孝陵下马坊前出土了三块巨大高浮雕龙纹石刻,加起来长达5.1米。最大的一块中间高浮雕一条昂首五爪龙,全身满刻鳞纹,造型生动,雕工精美。这一巨大的龙纹石刻至今成谜,有研究者推断,可能是明孝陵某座已消失的大型牌坊的重要构件。

在其他一些古代重要建筑上,龙也作为重要装饰构件而存在。建于南唐时期的南京栖霞山舍利塔,其基座上的立龙形象生动,肃穆庄严。江南地区水网密布,苏州、南京等地很多古桥上都能看到龙的形象,装饰在桥身两侧,或者分水墩上。一种观点认为,出现在古桥上的龙,也是“龙生九子”之一的,名唤“蚣蝮”,传说蚣蝮对水特别钟情,常常栖息在水边靠近桥的位置,因此被视作避水兽或者吸水兽。古人将蚣蝮雕刻在桥上,期盼它保佑桥梁避过灾害,保佑桥上行人和桥下船只的安全。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版