一枝一叶自千秋,风雨纵横入小楼。会与高人期物外,五千年事上心头。——冯其庸

冯其庸,无锡县前洲镇(现无锡市惠山区前洲街道)人,著名红学家、史学家、书法家、画家,“大国学”理念最早的倡导者和践行人。

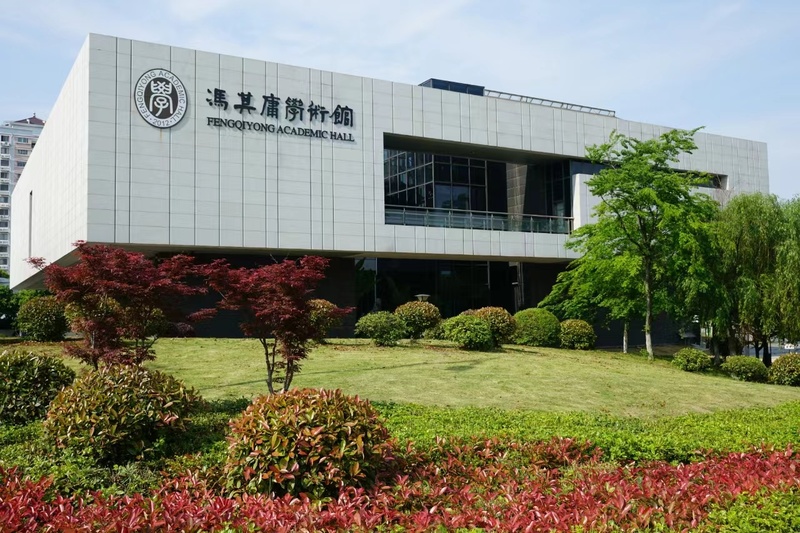

2024年2月3日是冯其庸诞辰一百周年纪念日。新华日报·交汇点记者日前走进冯其庸学术馆,采访冯其庸先生后代,拜读口述自传,遍览纪念文稿,试图感受这位毕生关注那“五千年事”的大师,历经风雨而造就传奇的一生。

为历史求证,为社会求真

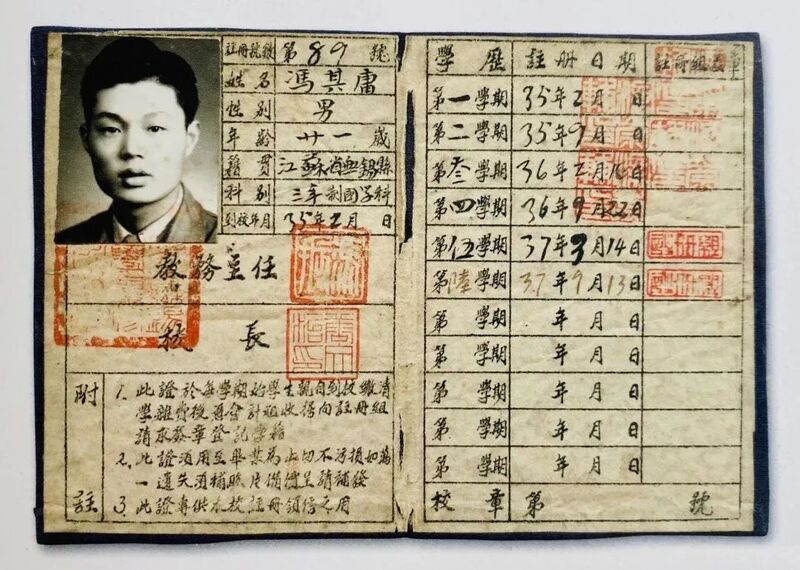

1924年2月,冯其庸出生于无锡县前洲镇冯巷一个贫苦的农民家庭。年少时常常忍饥挨饿,甚至需要靠好心邻居送来的南瓜果腹才能勉强度日。“因战乱和家贫,冯其庸曾三度失学,但他四处求书,劳作之余拼命读书,在阅读、书写、绘画中,主要凭借自学完成了最初的知识积淀。”冯其庸的侄子、冯其庸学术馆名誉馆长冯有责说,1946年,冯其庸考入无锡国学专修学校(无锡国专),在那里培养了对做学问的浓厚兴趣,确立了一生的奋斗方向。

冯其庸曾在书中写道:我读书有一个习惯,喜欢根据书中提到的事物和地点进行实地调查,以证实书中的记载,加深对历史的认识。早在无锡国专读二年级时,冯其庸就利用赴江阴为母校青城中学招生的机会,在江阴城内外进行了八天考察,对三百年前江阴典史阎应元率众守城抗清的史实和遗迹进行考证,写下了史实调查报告《澄江八日记》。

1954年,而立之年的冯其庸首次离开家乡,赴京任教于中国人民大学,主讲中国文学史。他自编教材,潜心教学,受到好评。但他从不囿于书斋,一有机会就大步“行走在天地间”,亲近历史与文化。他到过湖北秭归的屈原故里、陕西韩城的司马迁墓,拍摄过陶渊明时代的墓砖,凭吊过李白捞月的安徽采石矶、杜甫出生的河南巩县(现巩义市)窑洞,还寻踪白居易写《长恨歌》的陕西周至仙游寺和山东章丘的李清照故宅漱玉泉……

他也积极引导学生们去“读天地间最大的一部大书”,曾带领研究生外出学术调查,历时两月,行经7省近30个县市,览江山胜景,觅历史遗迹,参观博物馆,更留意出土文物和碑碣石刻,使学生眼界大开,受益无穷。

在冯其庸的口述自传中,记录在江西干校时,一次找寻辛弃疾的墓地未果,却意外发现这里的山都是倾斜的,好似万马奔腾,于是体会到辛词中“青山欲与高人语,联翩万马来无数”,其实是写这里山的气势,而非原先读词认为是诗人的想象。

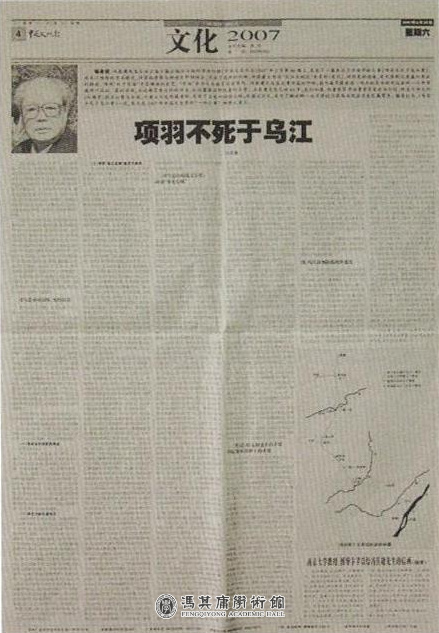

“冯老这样‘不管到哪里,都能跟做学问联系起来’的例子还有很多。”冯有责说,因为注意到文献中对项羽死亡地点有不同记载,冯其庸在1983至2005年间,多次去垓下、东城、乌江等地访查踏勘,并查阅了大量史书和地方志等资料,最后认定“项羽死于东城”,写下《项羽不死于乌江考》一文,很快引起史学界强烈反响。

冯其庸的视野不止于文学。去陕西时,他在工作之余在长安县王曲地区(现西安市长安区王曲街道)发现了原始陶器的碎片,以后写成了这一地区新石器时代文化遗址的发现经过和文化遗存状况的调查报告。“文革”中,冯其庸抢救了多件有价值的文物,无偿捐献给国家。他还十分关注全国各地新的考古发掘和出土文物,尽可能地亲自前往察看。在广泛实地考察和综合研究的基础上,冯其庸提出了中国原始文化“多元论”观点,得到学术界的认同。

新时期红学研究的“定海神针”

冯其庸以红学名世,他的诸多称谓中,红学家是人们最熟悉的,但冯其庸的红学研究实际上开始得很晚。中国人民大学中文系原教授叶君远曾在文中记录着,冯其庸第一次通读《红楼梦》是在1954年;“文革”时期因担心《红楼梦》遭受灭顶之灾,悄悄借来一部庚辰本《石头记》,每晚抄写,耗时七个月抄完全书80回;1973年调至北京市委宣传部写作组;1975年任文化部成立的《红楼梦》校注组副组长,开启全面的红学研究,那时冯其庸已年过半百。

对于《红楼梦》的研究,冯其庸讲究“知人论世”,曾自述主要做了三件大事:一是考证了曹雪芹家世;二是研究《红楼梦》的钞本;三是研究《红楼梦》的思想。

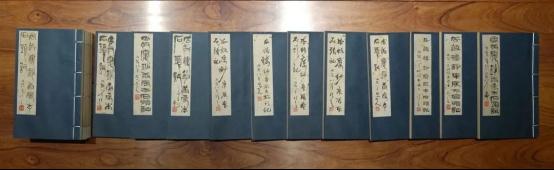

1977年,冯其庸完成了《论庚辰本》一书,这是第一部系统研究《红楼梦》版本的专著,通过大量论证肯定了庚辰本的价值,校注组都心服口服,同意以庚辰本为底本校订。冯其庸还先后研究了甲戌本、己卯本、甲辰本、列宁格勒藏抄本、程甲本等,并花多年时间整理出版了《脂砚斋重评石头记汇校汇评》,成为一部研究“红学”的重要工具书。

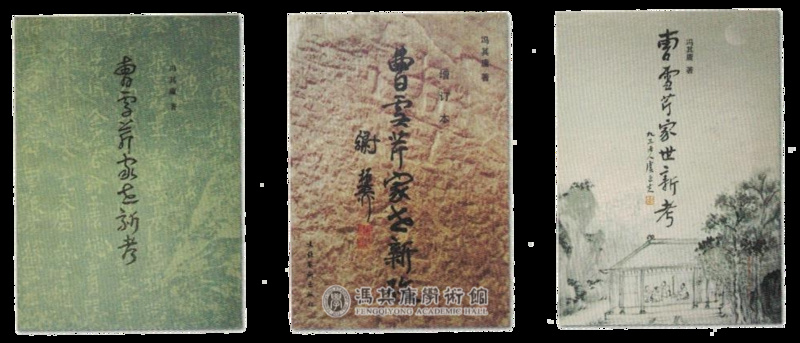

在校订《红楼梦》时,冯其庸对曹雪芹的身世进行了大量的文献考证和实际调查,最后于1978年写成30余万言的《曹雪芹家世新考》。这本书以大量史料雄辩地论证了《五庆堂曹氏宗谱》的可靠性,考定了曹雪芹祖籍应是辽宁辽阳而非河北丰润。

冯其庸十分注重对曹雪芹创作思想和《红楼梦》思想艺术的研究,先后完成了《千古文章未尽才》《论红楼梦思想》《瓜饭楼重校评批红楼梦》等著作。他提出“曹雪芹是超前的思想家”,认为曹雪芹“在《红楼梦》里通过贾宝玉、林黛玉等人所表达的,就是一种强烈的反传统的初期民主主义思想”,认为《红楼梦》内容的涵盖面既深且广,绝不是曹雪芹的自传或家传,而是康、雍、乾这一历史阶段的艺术的总概况和总反映。

中国艺术研究院原常务副院长、中国红学会名誉会长李希凡认为,冯其庸的红学研究是在文本、文献、文化的相互融通中完成的。他深入到小说所反映的复杂的社会现实,以及产生它的历史背景和时代思潮中分析和评价了曹雪芹和《红楼梦》对“传统思想和写法的打破”,这是现代红学研究中的马克思主义的观点和方法,也是科学的论证。

冯其庸被誉为“新时期红学研究的定海神针”,他在“红学”上的贡献,还在于开拓了红学研究的新视野。1979年,冯其庸与热心同道共同创办《红楼梦学刊》,出版至今已成为学术研究的一面旗帜。1980年,他参与创立中国红楼梦学会,延续至今,对促进学术交流、培养年轻的红学研究者起到重要作用。冯其庸还积极促进与国外《红楼梦》研究界的学术交流,扩大了中国红学界在国际上的影响。

倡导“大国学”,文化传承生生不息

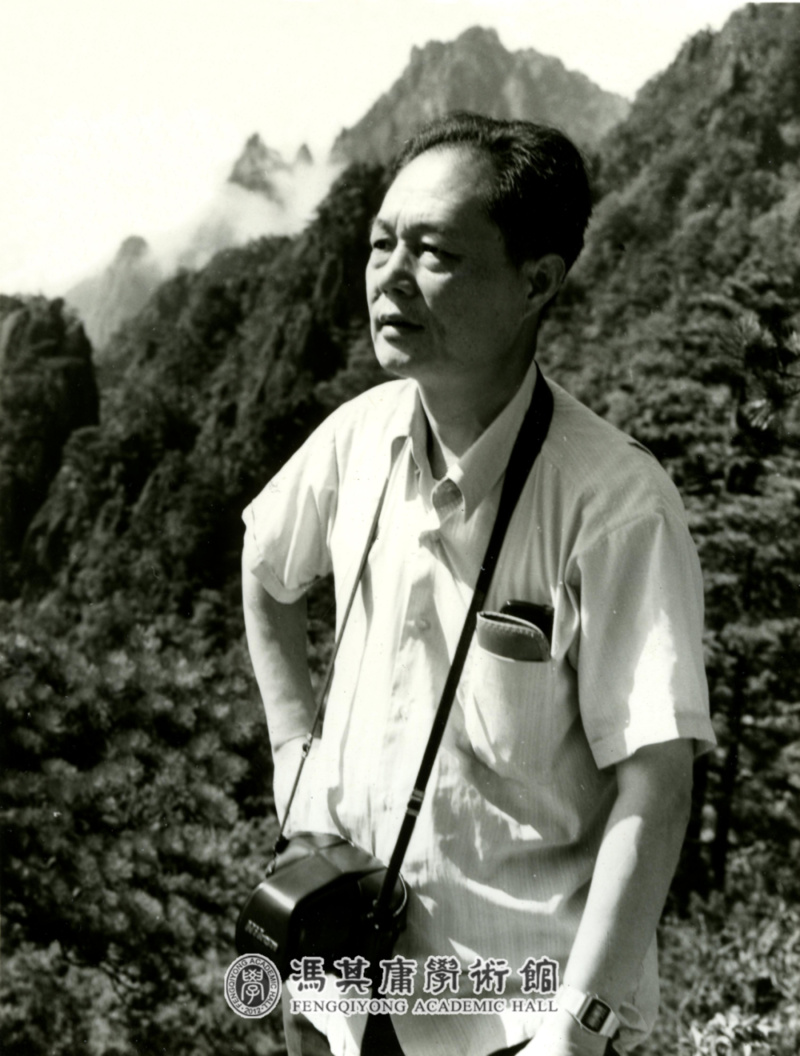

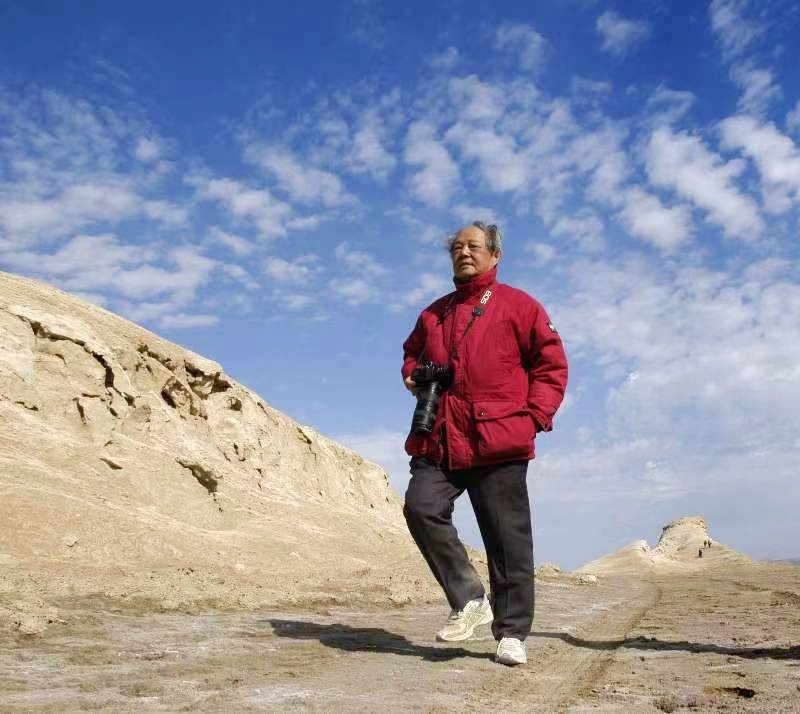

20世纪80年代,冯其庸把研究的目光转向祖国的西北部。1986至2005年间,冯其庸身体力行,十次前往大西北进行学术考察,其主要目的是考证玄奘取经之路。凡玄奘驻足之处,冯其庸都根据《大唐西域记》等文献按迹寻踪,其间三上帕米尔高原,登上喀喇昆仑山巅,寻瓦罕古道,穿越“死亡之海”罗布泊,访楼兰古城,在古丝绸之路和取经之路上颠簸行进,饱尝艰辛,终于考得玄奘取经东归入境古道,并在明铁盖达坂山口竖碑为纪。这是迄今为止最具说服力的玄奘行踪考察成果。

2005年,冯其庸以八十余岁的高龄,在光荣离休十年之后再度出山,出任中国人民大学国学院的首任院长。他提出“大国学”理念,认为:“凡是我们民族的、自己的学问,都应该算国学。要把我们兄弟民族的历史、语言、文化也吸纳到国学里”。作为“大国学”理念的最具体的实践,冯其庸全力推动成立“西域历史语言研究所”,开创了“西域学”研究领域。

在中国人民大学国学院教授、西域历史语言研究所所长乌云毕力格看来,冯其庸倡导的“大国学”,除了重大的学术意义外,还具有更深层次的政治文化的现实意义——“西域”概念涵盖了新疆、西藏和内蒙古地区,西域研究包含着藏学、蒙古学、新疆和历史上中亚各民族的传统文化和学术以及西夏学等很多内容,和当今中国的国家核心利益紧密结合在一起。

中国人民大学国学院教授孟宪实则认为,冯其庸积极推动在国学院设立“西域研究所”,就是看到了西部大开发的学术需求;如今结合“一带一路”倡议,再看冯其庸的思想主张,其中不乏学术的先见之明,彰显着他努力运用学术为国家建设服务的爱国主义之心。

冯其庸给后人留下了丰厚的文化遗产。其中,“大国学”教育思想深刻影响着国学教育理念和实践,代代培养着具有厚重品质、宽广视野、现实关怀的“国民表率、社会栋梁”。随着“大国学”理念的深化和推广,将为增强文化认同,坚定文化自信发挥更加重要的作用。

在他的家乡无锡,一座“囊括”冯其庸毕生珍藏的学术馆拔地而起,十多年来已举办各类学术研讨、国学讲堂、艺术展览等220余场,共接待参观者逾16万次,成为无锡的一张文化名片。

“冯其庸以文人意趣名世,通书画以涵养学术,兼文史而心性双修。其书法逸笔草草、气韵幽远;其画卷师法古人、洗尽铅华;其学术结集《瓜饭楼丛稿》三十五卷册,以红学、西域学独领风骚,亦因所涉浩瀚而令人钦叹;其平生书破万卷,路行万里,追寻玄奘,十上天山。近年来冯其庸先生倡导国学,弘扬传统,身体力行,垂范后人。”这是首届“吴玉章人文社会科学终身成就奖”写给冯其庸的颁奖词。在将近一个世纪的人生长途中,冯其庸坚定文化自信,坚持学术报国,是当代学术文化艺术的一座高峰,足资后学永远追随。

新华日报·交汇点记者 魏琳

图片来源:冯其庸学术馆

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版