时值惊蛰,依然春寒料峭。走进位于南京江心洲的一家无声咖啡店,氤氲的咖啡香和明朗的店堂内饰给人带来阵阵暖意。

娟娟正在冲调一杯拿铁,瞥见操作台亮起一盏灯,是第五盏,她抬头向5号桌看去——有客人招手。拿着菜单,来到桌前,娟娟大方地打手语表示“你好”,随即点单、制作,流程顺畅,毫无障碍。

娟娟是KAN咖啡店主理人吴丹聘用的无声咖啡师,除了江心洲,凤凰西街也有一间无声咖啡店。今年,吴丹想继续开设无声咖啡连锁店,在人流量更大的景区,推广无声咖啡文化。“文旅+无声咖啡,希望不论是本地人、还是游客,都能因为一杯咖啡记住我们,记住南京这座有温度的城市。”

遇见+牵手

一次偶然的机会,一位听障女孩来到吴丹的咖啡店应聘。第一次接触听障人士的吴丹决定试一试。没想到这一试,试出了一种经营模式。因为有了无声咖啡师,店里的很多设置进行了改造,就连餐巾纸上都印有手语手势——“生命的意义,在于人与人的相互照亮”。这不是一句心灵鸡汤,而是实实在在的探索。

娟娟的到来,给小店添了新生力量。在江心洲店,周边的居民晨跑后会拐进来,点一杯咖啡,迎来一个清醒的工作日;遛狗的朋友会把店外的桌椅作为聚会地;游客也会特地找来打个卡……娟娟和记者用微信交流着工作中的见闻。

只要店门一开,娟娟的眼神都会努力读取每一位顾客的表情,专注的工作状态让人动容。28岁的娟娟是甘肃人,南京特师毕业后找了很多份工作,在服装厂打过工,在披萨店、奶茶店做过服务生,咖啡师是娟娟的梦想职业。

“很感谢来到这里,接受免费咖啡师培训,做出人生中第一杯属于自己的咖啡,学到了很多与客人沟通的方法。”在娟娟看来,咖啡行业是一份充满活力和创新的工作。她还有一个梦想:开一间属于自己的小店,“我还在努力挣钱中”,聊起这个美好愿景,娟娟腼腆地笑了。

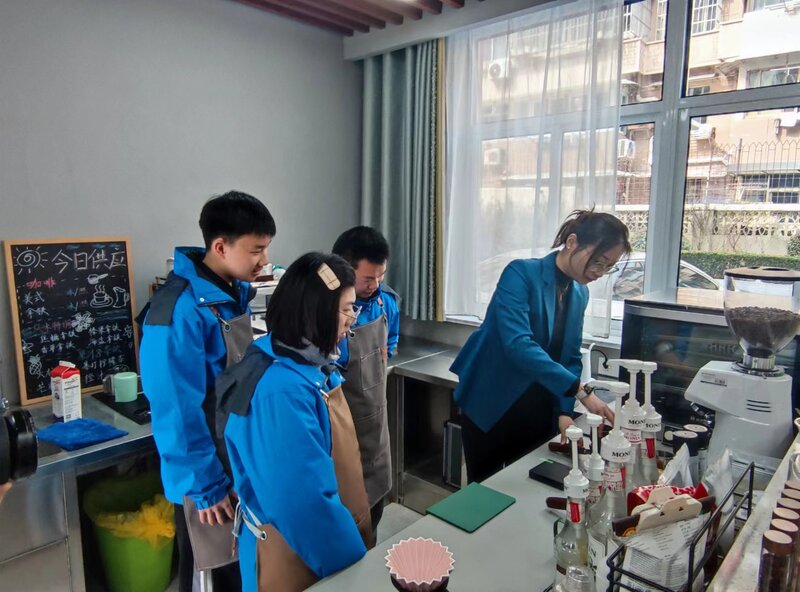

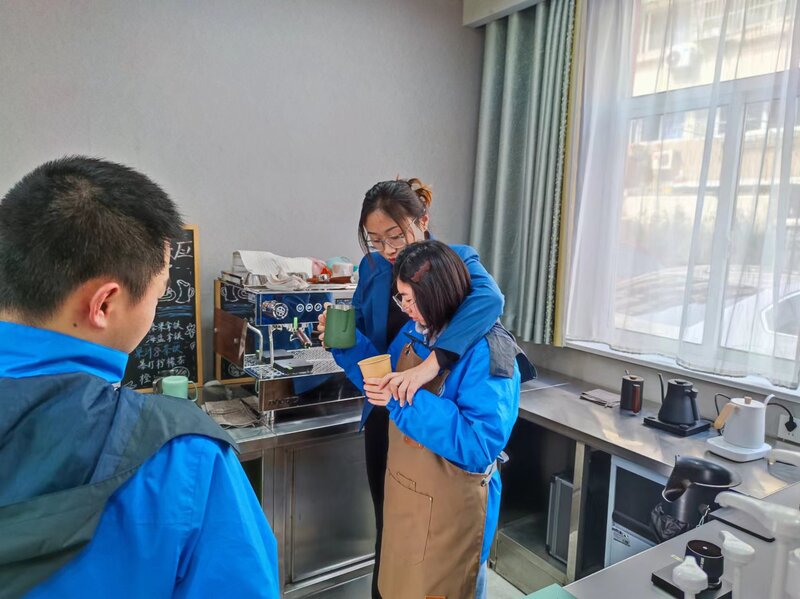

让娟娟更加自信的是,随着经验的积累,她也开始带“徒弟”,在咖啡店里,一场又一场免费公益培训开展起来,娟娟把自己学到的打泡、拉花、控制温度等小技巧教授给和自己一样有咖啡师梦想的人。“只有多练,不断揣摩,才能越做越好。”娟娟做了很多笔记,把遇到的阻力一一记录下来,再慢慢找准方法去克服。

在和记者多次沟通后,娟娟渐渐敞开心扉:“比起同情和怜悯,我想,我们更希望得到的是融合,是视若平常,是平视和尊重。”

吴丹则坦言,用残障人士,最大的困难是隐形成本高,需要花费很多时间和精力进行管理和沟通,比如开会时,复杂的交流还需借助软件,“所以不仅他们需要培训,我们也需要学习手语和融合,才能更好地牵手同行。”吴丹常常回忆起那次美好的遇见,也庆幸能与无声咖啡牵手。

公益+商业

机器研磨的嗡嗡声,客人小声的交谈声,杯盘碰撞的清脆声,构成了无声咖啡店独特的静谧气息,让人感觉放松和惬意,生活节奏仿佛自然而然地慢了下来。

做“无声咖啡”的契机,一开始也许是源于偶然的一次用工面试,但此后,吴丹开始朝着这个方向不断努力。

在凤凰西街无声咖啡店,有个老顾客常常带女儿来喝咖啡。有一次客人带女儿来小憩,突然发现新来的咖啡师打手语,有点不知所措,不敢点单。吴丹见到后,带着咖啡师教小女孩一起学手语,互动起来后,隔阂很快消除。“这位顾客后来解释说,别怪我们,是因为不了解,才会带来不理解。”

没想到,后来这位顾客还邀请吴丹和咖啡师一起走进女儿的校园,到班级为孩子们做融合教育,上咖啡研学课和手语课,而课程的老师正是这些“无声咖啡师”。每每想起这些经历,吴丹创业的信心都会更坚定一点。

“做了好事,还能另辟蹊径经营小店,何乐而不为?”吴丹说,刚开始,自己没有意识到,这是一种新的消费场景。“从忐忑、到坦然、到自信,是发生在我们和顾客之间的最大变化。顾客推开这扇门,见到无声咖啡师,没有排斥,还点单消费,这就是一种认可,也默认了特别的服务,安静点单、安静消费,一个会心的微笑,一次手语互动,就是和谐的交流。”

无声咖啡师只是无法表达,但制作咖啡的技艺并不输于常人。一样的技艺,不一样的服务;一样的沟通,不一样的方式。“希望未来,人们不再大惊小怪于身边遇到的残障人士,也希望我们的‘一样’对待、同工同酬,能抹平因为障碍带来的‘不一样’。”吴丹的经营和管理思路渐渐清晰。

人与事,总在互相影响,年轻人在一起,迸发出很多新的火花。开年后,吴丹坦言,比去年更忙碌,一次次洽谈、磨合、合作,未来有无限可能。常到店里喝咖啡的另一个年轻人王加红正在为自己公司的一个项目物色合适的咖啡店——作为公司接待客户的场所,同时向周边居民开放。她和吴丹一拍即合,于是无声咖啡有了新的合作伙伴,并落地江心洲的中海地产项目。商业和公益,深度融合,也为南京这座博爱之都,增添新的爱的注脚。

商业与公益的牵手,不是新鲜事,更不该止于足下。“有人说公益向左,商业向右。做公益,就不要谈挣钱……我不太赞同,如果商业和公益能够融合,进而帮助残健共融,帮助残障人士就业,相信是大家喜闻乐见的事。”王加红说,公司的心态,应该也反映了当下“社会的包容度越来越广,残障人士的就业路径越来越多”的现实和变化。

融合+跨越

由于先天条件限制,一些看似简单的工序,残障人士要学会并做到熟练,需要付出比常人多几倍甚至几十倍的时间和精力,而且并没有太多培训选择。拿咖啡师培训来说,不仅商业培训价格高,且教授内容与特殊群体极不匹配。记者了解到,市场上的咖啡师课程一般只有3—5天,价格数千元到万元不等,课程进度太快也不适合残障人士。如何做好这类特殊培训,促进残健融合,帮助残疾人跨越障碍?

去年底,吴丹的咖啡工作室在和一家基金会合作举办了一期无声咖啡师培训班,免费培训了一批听障青年。

“刚入口感觉苦苦的,但轻轻一抿,让它在舌尖上停留一会儿,就能发现一种特别的味道。”25岁听障女孩若楠回忆第一次喝到咖啡时的感觉——微苦、回甘。她喜欢这种味道,她相信,生活也是如此,峰回路转,先苦后甜。大学毕业后,她做了一年多平面设计工作,因为沟通困难而离职。之后,她做过兼职面包师,摆过地摊卖冰粉。

“但冬天冰粉不好卖,愁……”看到咖啡师培训招募,她一下就心动了:一技之长、固定工作、自我价值……脑海里接连冒出的美好词汇,推动着她鼓起勇气报名一试。

让若楠意想不到的是:“课程很系统、专业,全程有听障老师,细节沟通得很明白,而且有专门适配我们的小技巧。”奶泡打发环节需要靠“听”蒸汽声,来判断发泡程度,特殊培训把这个步骤转化成靠“看”和“摸”,让听障学员更好理解、更易操作。但这并不代表没有难度,比如“徒手试温”就难倒不少学员。“刚开始我总是分不清温度高低,觉得手摸不同温度没什么区别……”雨虹说起自己刚学习时的“狼狈”,有点不好意思。

技能提升、礼仪文化、社会融合……从技能到生活,听障青年得到了一次更全面的培训。沉浸式、量身打造的培训让若楠、雨虹和其他学员经过半个月的培训,实现从“零基础”到萃取、打发、拉花、融合都越发游刃有余的飞跃。

专业+标准

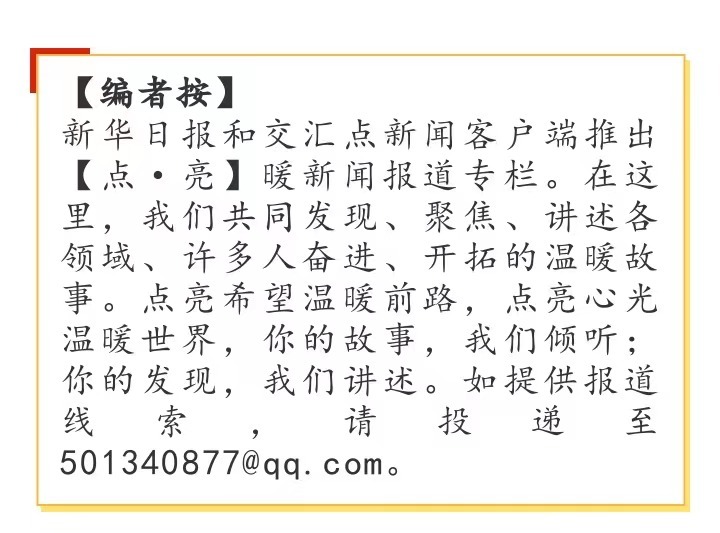

“对,就像这样,一步步来,不着急……”王梦君手把手地教学生使用电子秤、分辨咖啡种类,把理论知识转变成娴熟的动作。

“授人以渔”——南京市鼓楼区特校里,不谋而合地诞生了一个咖啡培训实训室,这里装修得和街角咖啡店一模一样,桌椅、机器、物料等一应俱全,俨然一间十分洋气的咖啡馆。

“为什么要这么做?因为这些孩子要克服自身困难,适应市场选择,找到一份工作甚至创业,太难了!”特校校长赵艳霞这样自问自答,让人又看到了当初创建这间实训室的决心。

循着“无声咖啡”在各地生根开花的思路,特校也迈出创新步伐——增设咖啡课程。首先得有培训专业课老师,“90后”教师王梦君有11年的特教教龄,她自己先去考了国际咖啡师资格证,并不断揣摩教学方法。

“随着这些年‘随班就读’的开展,很多轻度残疾儿童逐步就读于普通学校,来特校的孩子残疾程度越来越重,意味着我们的教学模式要不断改变,才能找到出路。目前特校主要是智力障碍和精神障碍学生,交流十分困难,肌肉记忆法是我初步摸索的可行方式。”

可喜的是,特校开设咖啡课程半年多,反复练习让一部分学生能独立完成一杯咖啡的制作。对于先天条件不是特别好的同学,王梦君先让他们学习手工咖啡皂和挂耳咖啡制作,锻炼他们精细动作和耐心。

“我们还和香格里拉酒店开展咖啡课堂融合活动,特校还为辖区残障人士开办了两期咖啡技能培训。上学期期末,职业三年级的涛涛找到了一家咖啡店实习。”赵艳霞告诉记者。

“更加包容、链接资源、持续帮助、调整政策……这几年,对残疾人的就业帮扶一直没有停步。”南京市残联就管中心主任褚建告诉记者,鼓楼区特校职业班开设的高星级饭店运营与管理专业已有50多名毕业生就业,客房和餐饮课程已非常成熟。在鼓楼区政府食堂,就有9名毕业生被吸纳就业,实现自食其力。在残联的牵头和帮助下,鼓楼特校的咖啡实训室也开始走上正轨。

毕业于鼓楼区特校的小杨已成长为香格里拉酒店的一名“小主管”,每月有三四千元工资。小杨兢兢业业的工作态度得到酒店认可,还被评为年度优秀员工,稳定的工作让小杨的父母松了一口气。

赵艳霞的计划是,真实运营一间社区咖啡馆,让学生在真正的岗位上得到锻炼,也可以让家长和社会人士参与运营,给学生更多融入社会的机会。

“说实话,我的两家咖啡店,都还不是真正意义上的无声咖啡店。”吴丹坦言,路还很长,一个标准化的“公益+商业”的无声咖啡模型正在酝酿中,从无障碍装修、咖啡师培训,到服务流程,都需要再打磨、再细化,“不过没关系,抵达不是目的,出发才是!”

【点·评】融合,打开就业之门

不和顾客沟通,也能把东西卖出去?答案有时是肯定的。一杯精心制作的咖啡,就是最热情的一声“欢迎”。沟通往往从心而发,无需言语表达。

生命给出的“命题”不一样,答案必然各不相同。障碍看似无法逾越,障碍有时又是前行的动力,坑坑洼洼总能激发人们更努力地跨越和奔跑,生命轨迹因而千变万化。

无声咖啡店或许是新生事物,但其中的精神内核并不新鲜,因为人与人的互助与扶持永不过时。这种精神内核,可能藏在街角不起眼的一间小店里、可能藏在某个创新“实训室”里,也可能是你我的一次邂逅。一杯温暖的咖啡,让我们听见了坚持、看见了梦想、触碰到了远方。

又做了对的事、好的事,又实现自食其力,何乐而不为?采访中这句话也许最打动人心。娟娟和吴丹的相遇、公益与商业的相遇、小女孩妈妈和咖啡店的相遇……都很美好,这种情缘不会止于当下。坚持梦想,努力抵达更好的彼岸,许许多多精彩的个体,正在温暖的城市融合中勾画出属于自己的生命轨迹。

新华日报·交汇点记者 唐悦 文/图 王苏禾 视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版