交汇点讯 今天是三八国际劳动妇女节,是女性的节日。如今,我们用第三人称指代女性,都习惯使用“她”字,这个字虽早在六朝时就已经出现,用来指代女性却不过只有100多年的历史,这反映了百年来妇女地位得到提升,日益在社会生活中扮演重要角色。在“她”字的推广和普及过程中,江苏人刘半农曾发挥极其重要的作用。

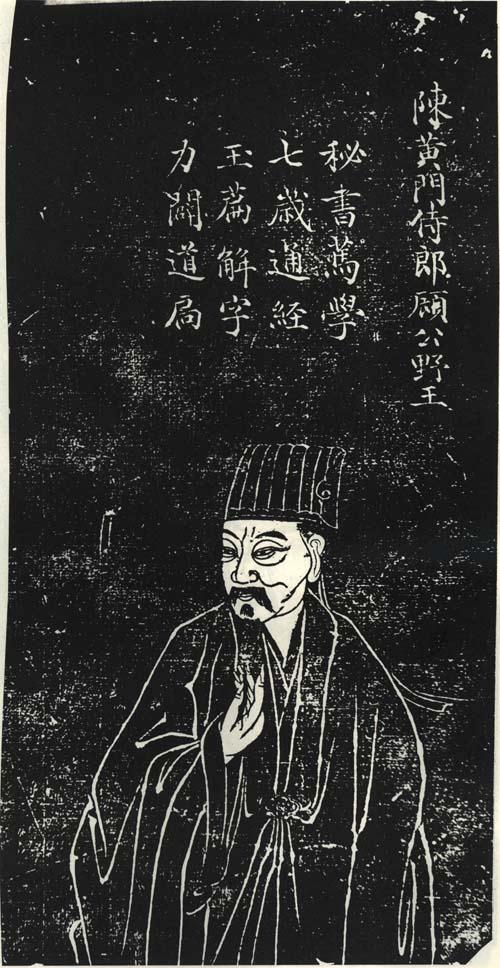

“她”这个字古已有之,最早出现在南朝梁太学博士顾野王的《玉篇》中,不过并不是指第三人称的女性,而是“姐”的异体字。

顾野王是苏州人,著名的文字训诂学家。《玉篇》是我国古代文字学著作,也是首部楷体字书,今年颇为流行的“龙行龘龘”祝福语中的“龘”就最早出自此书。

关于第三人称代词,古汉语中没有专门的字来对应,常常用“彼”“其”“之”来代替,遑论代表女性第三人称的专用字。

到20世纪初,由于新文化运动的兴起,白话文的推广以及中西文化的交流,汉语如何翻译英语中的“she”就成了一个问题。1917年,刘半农和周作人等开始讨论如何将“she”翻译成对应的汉语。而刘半农最早提出了可以创制一个“她”字,来对应英文中的“she”,也就是对第三人称女性的指代。

“江苏文脉整理研究与传播工程”推出的《江苏文库》中的《江苏历代名人词典》载,刘半农(1891—1934),江阴人,现代著名文学家、语言学家。他博学多才,早年就有“江阴才子”之称。刘半农担任过北京大学教授,是新文化运动的先驱,成立过中国第一个语音实验室,编撰过敦煌学发展史上具有划时代意义的《敦煌掇琐》。他的语言学著作有《中国文法通论》《四声实验录》,出版有诗集《扬鞭集》《瓦釜集》。刘半农还是著名的摄影学家,著有我国第一部摄影美学专著《半农谈影》。

1920年,刘半农在《她字问题》(发表于《新青年》第5卷第2号)中说:“我主张造一个‘她’字”。他还提出,应该再创制一个“它”字,用来指物,周作人1918年在一篇文章中也说:“中国第三人称代名词没有性的分别,很觉不便,半农想造一个‘她’字,和‘他’字并用,这原是极好。”

《江苏文库》中的《江苏地方文化史·无锡卷》记载,1920年9月,刘半农短暂留英,在伦敦写下《教我如何不想她》一诗,文字优美抒情——

天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?

月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?

水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。啊!燕子你说些什么话?教我如何不想她?

枯树在冷风里摇。野火在暮色中烧。啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?

《教我如何不想她》由常州人、著名语言学家赵元任谱曲并很快传唱开来。在诗中,刘半农就用“她”字来称呼女性。至于这个“她”究竟是谁,有两种说法,一种说法认为这是刘半农写给妻子的诗,“她”是指刘半农妻子。也有人认为这里的“她”指的是祖国。

周作人虽然明确指出,“她”的创制者是刘半农,但他却不明确主张使用“她”字。他提出可以模仿日语,在“他”字右下角增加一个小的脚注“女”,以指代女性。近代著名作家、教育家叶圣陶(苏州人)颇为赞同周作人的这个写法,在其小说中,多次使用了“他”字加脚注“女”的用法。

不过,刘半农创制的“她”字还是更适合中国语文的书写习惯,最终还是普及开来,通行全国,成为专门指代女性第三人称的字。在几年前热映的电视剧《觉醒年代》中就有刘半农推广“她”字的镜头。

著有《“她”字的文化史》的中国人民大学历史学院教授黄兴涛认为,“她”字是在五四时期由中国人发明的最迷人的新语词之一,它的创生、讨论及此后的流行,是不容忽视的语言文化事件。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版