每年的3月23日是世界气象日。风霜雨雪、冷热阴晴等天气现象,与农业生产息息相关。在古代,虽没有科学的气象预测方法和仪器,但古人们还是总结出一套经验,试图找寻天气变化的规律。在这一过程中,江苏人曾作出杰出的贡献。

清代江苏人,制作出精密湿度计

被誉为中国古代“第五大发明”的“二十四节气”,能够有效地反映季节天气变化,指导农事活动。二十四节气衍生出来的一系列谚语,如“夏至有风三伏热,重阳无雨一冬晴”“秋分早,霜降迟,寒露种麦正当时”等,被证明能有效预测天气。

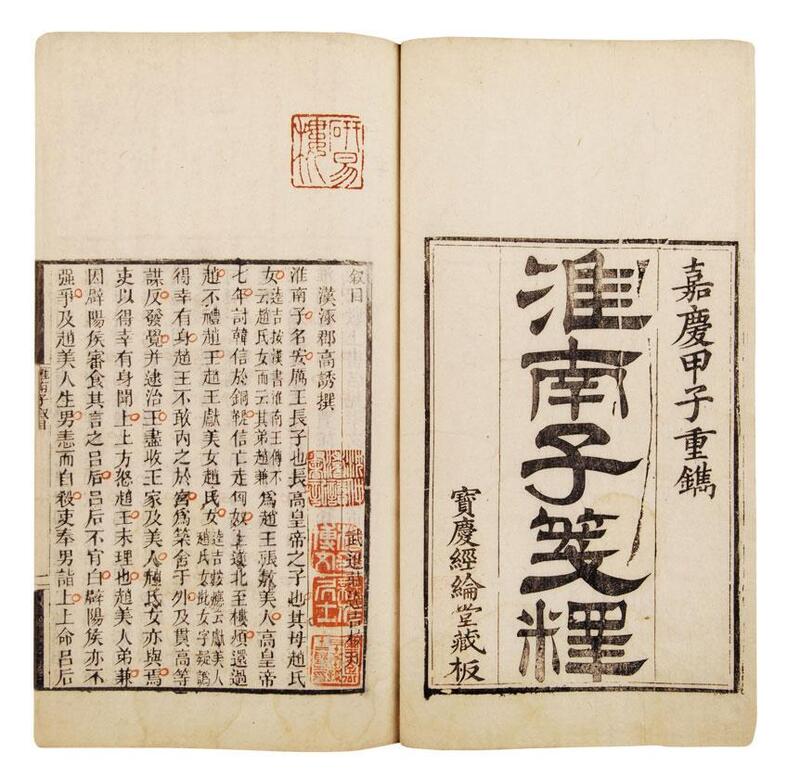

首次完整记述二十四节气的是西汉时期的《淮南子》,此书认为,可以通过琴弦等乐器,感知是否刮风下雨,“风雨之变,可以音律知之”。具体说,如果琴弦松了,音律改变,那就是大气湿度增加的表现,可能是要下雨的前兆。东汉王充《论衡·变动篇》中也有类似记述。西汉时期,出现了一种通过羽毛和炭来判断湿度的天平式湿度计。《淮南子》记载:“悬羽与炭,而知燥湿之气”“燥故炭轻,湿故炭重”,也就是说,这种湿度计是通过炭的重量变化来测量空气的干湿。

《淮南子》大部分内容出自西汉淮南王刘安之手。刘安(前179—前122),是西汉时期徐州人,思想家、文学家。作为一部“江苏传世经典名著”,《淮南子》已被收入《江苏文库·精华编》。

《梦溪笔谈》是北宋沈括晚年寓居镇江时写就的学术著作,反映了当时最高科技水平。作为杰出的科学家,沈括也擅长气象观察。他在《梦溪笔谈》中记录这样一个故事:有一段时间汴京长期干旱,宋神宗问沈括何时下雨。沈括根据自己对天象的观测,判断第二天就会下雨,果然应验。在书中,沈括还记录了国子学博士李元规在旅行中总结的气象预测方法:盛夏时,五更天起身,如果月光皎洁星儿明亮,天无片云,那就可以赶路,但到了中午一定要停下来,因为午后必定会刮起大风。

在《梦溪笔谈》中,沈括记载了虹、闪电、海市蜃楼、羊角旋风、垂直气候带等气候现象,并试图做出解释,大大推动了气象研究的发展。

清代初年的扬州人黄履庄是我国古代著名的机械学家,他对于中国气象学的发展作出了杰出贡献。康熙二十二年(1683年),黄履庄成功创制一种“验燥湿器”,即悬弦式湿度计,“内有一针,能左右旋,燥则左旋,湿则右旋,毫发不爽,并可预证阴晴”。黄履庄的“验燥湿器”巧妙利用弦线吸湿伸缩原理,被认为是现代湿度计的先驱。

生活在清代乾隆、嘉庆年间的女科学家王贞仪,对于气象学也有浓厚兴趣。为了研究气候变化,她经常长时间地观察云层的流动和形态,并进行详细记录,预测短期天气阴晴,雨雪变化。她将自己对气象的预测告诉农民,以提醒大家安排农事。

北极阁为中国近代气象学发源地

从夏代开始,我国就设有专门的气象机构。六朝时,都城建康(南京)的鸡笼山(又名北极阁、钦天山)上建有观云测天的“灵台候楼”,设专职官员观天象、测风候,提供数据,编制历法,这是世界上最早的气象台之一。 明代时,朱元璋在皇城千步廊西侧设钦天监,并在北极阁上设观象台,又称为钦天台,负责气象观测工作。

近代以来,北极阁更是成为我国气象科学的发源地,这和我国近代地理学和气象学奠基者、中国物候学创始人竺可桢先生密不可分。

竺可桢,浙江绍兴人,早年留学美国,1920年回国任教于南京高等师范学校,培养了大量气象、地质方面的杰出人才。他编写的教材《气象学》简要本,作为我国第一本气象学著作于1928年公开发行。

为加强气象观测,1921年竺可桢在东南大学六朝松旁边设立测候所,坚持长期观测,整理观测资料,逐月撰写气候报告。1928年,竺可桢出任“中央研究院”气象研究所所长,该所是中国历史上第一个研究近代气象科学的专门机构。竺可桢将研究所设在北极阁上,他计划用10年时间,在全国建立气象台10处、测候处150处、雨量测候所1000处,其中首先建成的就是北极阁气象台。

历时三年,由著名建筑师卢树森规划设计的气象台建筑群在北极阁上落成,主体建筑是观象台塔楼一座,六面三层,中西合璧。

北极阁被海内外气象学界誉为中国近代气象学重要发祥地。涂长望、赵九章、叶笃正、陶诗言等顶级气象学家都曾在此工作、学习过。现在的北极阁气象台旧址为江苏省气象局所在地,被列为全国重点文物保护单位,这里也是国内第一个气象专业性博物馆。

张謇创办中国最早的私人农业气象台

在南通五山中海拔最高的军山之巅(海拔108米),矗立着我国最早的私人设立的农业气象台——军山气象台,由著名实业家张謇于1917年创立,曾被列入英国出版的国际台名册。除观测气象外,军山气象台还预测日食、月食,进行气象科普工作。1918年,南通郊区的平潮镇下了一场“红雨”,百姓人心惶惶。军山气象台及时进行调查研究,在《通海新报》上发表《红雨说略》一文,解释“红雨”是由于旋风将红色矿物质刮到高空后落下,并非什么凶兆,有效地破除了迷信。军山气象台建筑目前保存完好,已被列为南通市文物保护单位。

在镇江的北固山景区,则保存着一座建于1934年的老气象台,平面凸字形,主体二层,高大壮观,这座气象台由新中国成立之前的江苏省建设厅所管辖,曾长期担负镇江地区的气象观测任务。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版