清明节是中华民族的传统节日,人们在清明时节慎终追远,祭坟扫墓。在历史文化名城苏州,很多历史地名中带有一个“墓”字,形成了有趣的地名现象。

潘君明研究苏州地名数十年,他发现,过去苏州很多地名中带有一个“墓”字或者“坟”字,比如阳澄湖西的陆墓镇、昆山的陈墓镇、葑门外的王墓市等,暗示着历史上著名人物葬于当地。在新近出版的《苏州地名钩沉录》一书中,潘君明对这一地名现象进行分析。

相城区的陆慕镇,原名为陆墓镇。潘君明介绍,所谓的“陆墓”,就是指唐代的贤相陆贽。

陆贽(754—805),字敬舆,唐代政治家、文学家,苏州人。作为唐代著名的政治家、文学家和宰相,陆贽有许多治国思想利国利民,如减少征发徭役、扩大漕运等。身为清官,他重家风,严家训,其学养才能、品德风范,深得时人及后世称赞。陆贽因敢于直言一度被贬,虽到唐顺宗时召回他,但是病衰的陆贽还未上任就与世长辞,享年52岁,谥号“宣”,后人尊称他为“陆宣公”。

《姑苏志·乡都》载:“陆墓,去县北二十里,因宣公墓在也。”潘君明说,“宣公”就是指陆贽。卢熊《苏州府志》和陆友仁的《吴中旧事》均持此说。为了纪念这位贤相,后人将他长眠之处称为陆墓,今改为陆慕。明清时,陆慕是皇宫所用金砖的烧制地,今建有苏州御窑金砖博物馆。

苏州葑门外的王墓市,相传东晋时大书法家王羲之安葬于当地。明代洪武年间的《苏州府志》:“郡城东三里有水乡,曰王墓,父老相传为晋右军王逸少之墓。”明代,王墓市是苏州府长洲县的“五市四镇”之一,清代改为王墓镇,辖区大概在当今苏州工业园区斜塘街道范围内。

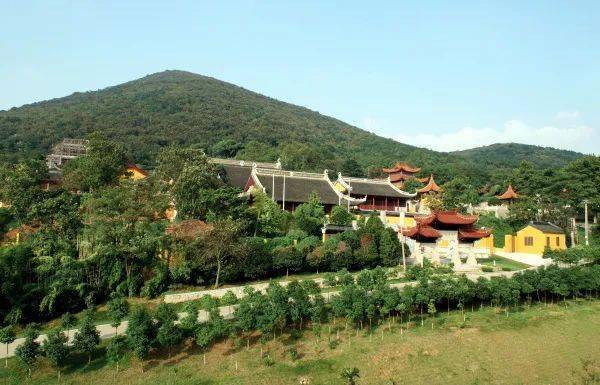

苏州市吴中区的光福镇邓尉山是江南著名的赏梅胜地。与邓尉山相连的“玄墓山”同样风景如画。潘君明介绍,《光福志》中记载,玄墓山因为安葬了东晋时期的青州刺史郁泰玄而得名。相传郁泰玄宅心仁厚,深得民望,他安葬之日,有数千只燕子衔泥为他建墓。清代,为了避康熙皇帝玄烨之名讳,玄墓山曾改为元墓山或者袁墓山。

陈墓镇位于昆山市,如今已改为锦溪镇,是享有很高知名度的水乡古镇。潘君明介绍,“陈墓”是指宋光宗的妃子陈氏葬于此而得名。明代大画家文徵明写有《陈妃水冢》诗:“谁见金凫水底坟,空怀香玉闭佳人。君王情爱随流水,赢得寒溪尚姓陈。”如今,当地有陈妃水冢的景点。在锦溪镇东北角有一个“葛墓村”,相传安葬着南宋时高宗的妃子或者孝宗的妃子葛氏。昆山朱墓村则是安葬了明洪武年间的通政司右参议朱均祥;常熟张墓桥,是因为有当地大族张氏的家族墓地和张氏捐资所建的桥而得名。

在苏州,还有一些地名,使用“坟”字作为通名。比如阊门内桃花坞西大营门西的唐寅坟。众所周知,唐伯虎生前居住在桃花坞,有“江南第一风流才子”之称。但他晚年穷困潦倒,只能葬在桃花坞附近。后来,唐寅墓被迁往别处(今位于苏州市区西南解放西路和西环路口),其最初被埋葬的地方后来形成小巷,也被民间称为“唐寅坟”。另一个相似的例子是桃花坞下塘的汪家坟,葬于明代初年的处士汪得,坟前曾建有纪念明代万历年间浙江巡抚汪起凤的祠堂。

“墩”也是苏州和陵墓相关的地名常用的字。比如,工业园区金鸡湖上的金鸡墩,本名金姬墩,相传是吴王阖闾妃子金姬墓;金鸡湖东岸的琼姬墩则相传是吴王夫差之女琼姬墓所在地。有意思的是,常熟、张家港也有地名为金姬墩,民间传说埋葬着元末起义军首领张士诚的爱姬金氏。

据介绍,苏州老地名中和“坟墓”相关的还有不少,比如旺墓、莲墓乡、张墓、孙墓、严墓、李墓等。明代大画家文徵明死后,葬于今相城区陆慕镇,民间将他安葬的地方称为“文陵”。潘君明认为,历史上苏州出现了这么多使用“墓”“坟”“墩”一类的地名,说明了苏州人杰地灵,历代名人辈出,很多知名人士都葬于此。苏州人追慕先贤,也在地名文化中刻下名人的印记,让后人永远记得这些江南名人。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版