“水下有红菱,水边芦苇青,水底鱼虾肥”,一曲《太湖美》令人心驰神往。近年来,在各方协力整治之下,素有长三角“母亲湖”之名的太湖重现碧波万顷。去年,太湖水质藻情更是达到2007年以来最好水平。

太湖的生态清淤工作是一项持续的工程。今年3月,新一轮太湖生态清淤梅梁湖区工程开工,专为该工程设计的世界首创、具有完全自主知识产权的生态清淤智能化一体平台船“太湖之星”投入使用。湖泊清淤,不再是人们印象中依赖人工、耗时漫长的工程,“智能、绿色、高效”已成为新一代清淤船的关键词。

湖面上的“移动工厂”

底泥清淤是太湖治理的关键举措,可以降低底泥中的氮磷总量、抑制蓝藻暴发,从而有效削减太湖的内源污染。此次开工的新一轮太湖生态清淤梅梁湖区工程,覆盖28.9平方公里的清淤面积,清淤工程量约834.10万立方米,这相当于一次性填满4200个标准泳池的体积,也达到了太湖历来的清淤工程量之最。

4月初的暖阳下,太湖碧波荡漾,货轮游船往来穿梭。在离岸约4公里的水面上伫立着2艘80多米长、并肩相连的大船——除杂调节船“太湖之星1号”和脱水减容船“太湖之星2号”。不远处,56米长的新型智能环保清淤船“太湖浚清1号”正在作业过程中。这三艘船串联一体、各司其职,共同组成了生态清淤智能化一体平台船——“太湖之星”。

“太湖之星”生态清淤智能化一体平台船由中交天航局自主设计研发,是国内首次将淤泥固化所需的料剂投放系统、板框压滤系统“搬运”到水面上。

“以往,湖泊清淤需要在陆地上设脱水处理厂,将底泥运输到陆地上进行脱水和无害化处理,占用土地资源大、周期长,还有泄漏风险,对土地生态环境造成影响。此次作业的‘太湖之星’,则成为了一个湖面上的‘移动工厂’,有了这一平台,至少可以减少淤泥固化场地300亩。”中交天航局华东公司太湖项目负责人李大伟向记者介绍。

跟随工作人员,记者从太湖北岸的码头登船,经过20分钟左右的航行,便登上了“太湖之星1号”的平台。远处,清淤船的新型环保绞刀正在不断将污染底泥“挖吸”上来,再通过管道输送到太湖之星1号和2号进行处理。

“疏浚浓度是衡量绞吸船效率的重要指标。利用我们自主研发的环保绞刀和自动变频系统,‘太湖之星’的疏浚浓度可以达到50%以上,是普通绞吸船的3倍,即抽出的一立方泥浆中含泥量能占到一半以上,每日清淤可达5000立方米。”太湖项目常务副经理张磊介绍。

“智能大脑”助力高产稳产

智能化系统的加持,让清淤的工艺流程大大提效。在太湖之星1号平台,只见从清淤船输送过来的泥浆分别通过除杂系统、配料系统、容量分别为1000立方米的泥浆池和调蓄池进行处理。

传统作业方式下,泥浆水传送到分级沉淀池后要沉淀一段时间,同时人工投放料剂也不够精细,从清淤到固化成泥饼,一套流程要花3-4小时。现在在气动泵送系统的加持下,调蓄池能够通过传感器识别泥浆浓度,自动匹配泥浆需要的药剂量,避免药剂的不足或浪费的情况,整个流程只需2个小时左右。

经过除杂调节处理的泥浆,将会再输送到与太湖之星1号紧密相连的太湖之星2号船。在太湖之星2号平台上,安放着16台板框压滤机、泥饼输送系统,机器虽体积庞大,但近距离感受,作业声音仅50分贝左右。“压滤、脱水的全程是物理性质,类似于农家‘压豆油’的过程,不会产生化学污染。经过处理后的泥饼在干化后可做有机肥、回填矿坑或制砖等无害化利用。”张磊说。

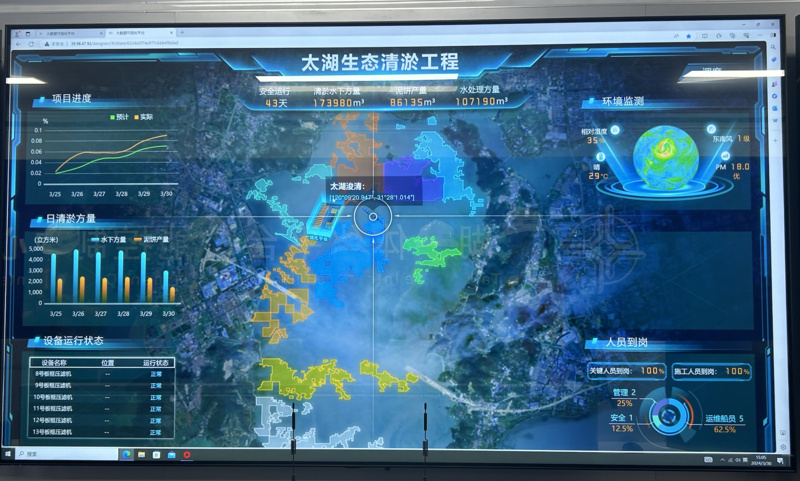

走进位于太湖之星2号平台的智能控制中心室,3个屏幕实时反映各个环节的作业场景以及工艺流程参数等数据,一名工作人员在监控或调整参数。

“智能化系统为我们的工作流程带来了很大的改善。”该平台船船长窦光才表示,借助一体化监控平台这一“智能大脑”,能实现对船上各项功能的远程操控和监测,甚至无人化自动作业。他向记者展示了结合了北斗卫星定位系统的“船舶调度管理”平台,“在我们的作业区间,每天都有各种运输船、交通船、锚艇在太湖上航行,现在我们能从系统上看到船只的位置,一旦偏离航道,系统能够自动监测预警。”

“以前清淤船作业高度依赖人工,工作人员要眼观六路耳听八方,劳动强度特别大,效率也不高。现在我们采用了这套智能系统,仅需3人即可操作全船的功能,可以避免人工操作的短板,用智能化程序减少人员操作的误差,实现挖泥作业的高产稳产。”李大伟表示。

在绿色低碳上更进一步

将生态清淤、除杂调节等全流程工艺全部“搬”到水面上,是世界首创,少有案例可以借鉴。2022年9月起,中交天航局研发团队正式投入“太湖之星”项目,研发周期、建造周期都是仅有几个月的流程,时间紧、任务重,要攻克的技术难点也有很多。

“在研发中,我们遇到的一个难点,就是‘太湖之星’作为集成化的平台,如何在保证功能的同时,还能符合航道运输的限制。为了确定船舶的长、宽、高,团队对船上的每一台设备、每一个零部件都经历了上百次试验。”回忆“太湖之星”的诞生过程,张磊颇有感触。“我们选定的航道要经历106座桥、2个闸,在正式运输的前两个月,我们每天都要测量航道的数据,因为天气、雨水的变化,都会对调遣设备造成影响。最终,‘太湖之星’的通航尺度达到了整个运河流域的记录。”

疏浚设备和工程船是疏浚作业的核心,如何在日复一日的作业中实现创新,是摆在科研人员面前的现实问题。“太湖的治理是长期的,如何继续推动疏浚装备在清洁化、智能化的道路上继续前进,是我们高质量发展的重点。”李大伟表示。

李大伟告诉记者,“为了实现绿色低碳,‘太湖之星’采用了油电结合的双动力系统,可以根据不同工况采用不同动力驱动,提供接入10KV(千伏)岸电和自身配备燃油发电机组双供电模式。目前,我们正在进行岸电布设,目标是将岸电的供电比例提升到70%,降低柴油发电的比例,减少碳排放。这是我们现阶段正在攻克的难题之一。”

“此外,在现有技术下,对于泥浆经处理产生的泥饼,我们也在探索新的资源化利用方式。比如回填到农田进行养殖,用于建筑物、路基的施工,或参与陶、砖等材料的烧制……下游的淤泥土的资源化再利用怎么来做?我们也在和江苏的科研院所合作研究,希望未来能拿出更多绿色、环保的解决方案。”李大伟说。

新华日报·交汇点记者 杨易臻

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版