低头刷屏,一条短视频新闻跃入眼帘:近日浙江台州某商场举行了一场“发呆比赛”,参赛者发呆姿势不限,但禁止走动、睡觉、看手机、闲聊和吃东西。

面对这样的奇闻,本想付之一哂,转念一思又觉得别具深意——是啊,我们多久没有发会儿呆了?甚至连“发呆”一词的使用频率都在飞速下降:发呆多么浪费时间啊,难道刷手机不比发呆更“有意义”吗?

地铁上,摸鱼时,下班后……闲暇抑或繁忙,手机不能不刷。地铁、高铁上的低头族,那齐刷刷的阵容,心无旁骛的专注,让人联想到卓别林的《摩登时代》。如今,你的手机动不动跳出“你今天的使用手机时间7小时”,安德斯·汉森在他的《手机大脑:让人睡眠好、心情好、脑力好的戒手机指南》一书中写道,“近10年间,人类以有史以来最快的速度实现了行为改变。”

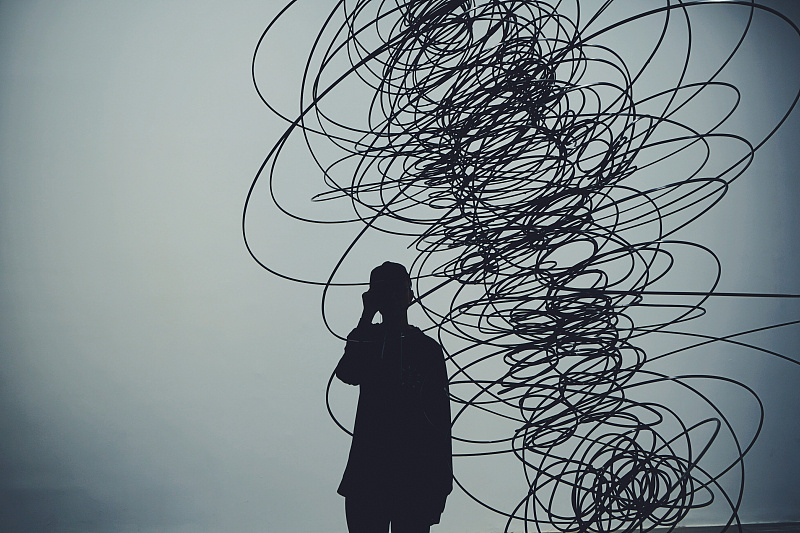

比如今每天4小时人均手机使用时间更可怕的,是无时无刻想要“刷”点什么的冲动。窗外的风景,眼前的烟火人间,一本静待打开的好书,种种关系性的、具身性的参与和深度的阅读思考,都不如手中的“潘多拉魔盒”更富魅力。“定时开关机”功能如今听起来已经颇为古早,为人津津乐道的是“横店变身竖店”,风靡的短剧贴心地适配着我们每一分钟的闲暇,而拥有200W充电功率的新款手机更让“10分钟快充”成为现实——当注意力成为被激烈争夺的资源,手机及背后的资本力量邀请我们交出对生活的掌控权,进入“技术统治”的“美丽新世界”。

或许很少有人深思过“刷”这个行为。媒体文化学者海尔斯认为,电子媒介时代的认知方式已从“深度注意力”转变为“超级注意力”,我们的注意力焦点在多个任务间不停跳转,偏好多重信息流动,追求强刺激水平,对单调沉闷的忍耐性极低。与之相关的概念是“强力浏览”——也就是我们所说的“刷”。《手机大脑》一书告诉我们,“刷”这个动作其实是被精心设计的:手机在技术上完全可以实现内容的自动更新及滚动播放,可是,“刷”多么富有诱惑力呀!指尖轻划,烦躁的短暂等待之后,更丰富、更吸引人眼球的信息涌现,大脑随之释放多巴胺、完成奖赏的闭环——这和赌徒一次次被诱惑着走向老虎机没什么本质区别。

过度依赖电子媒介所带来的智力后果和文化后果已经显现,“技术改变了我们的大脑”也逐渐为人所知。但“刷”所蕴藏的问题的面向,恐怕不止于此。

抖音、快手、小红书所制造的平行世界,似乎比真实生活更加重要。我们所置身的生活世界,除非把它放在取景器中,精心构图,加上美颜、滤镜,便不值得被打量。我们习惯了隔着一部手机、一道屏幕去理解世界,“围观”“打卡”“点赞”“分享”是我们与世界相处的关系方式。在百无聊赖的“刷刷刷”中,我们将自身异化为接收信息的终端设备,却很少将它们统合为能够滋养生命的意义世界。比“手机成瘾”本身更值得警惕的,是在存在的方式上,我们已经丧失了对生活进行另一种想象和建构的能力——除了浮光掠影、匆匆而过的“刷”,我们还能以怎样的目光打量这世界,并描绘自己的日常生活?

加速时代里,发呆都变得奢侈了。“发呆比赛”是商场的噱头,也像意味深长的行为艺术。置身韩炳哲所描绘的“肯定性社会”,我们每个人都像被无形的陀螺抽打,表现出“过度的积极性”,试图占有更多的信息,以追上飞奔的世界。而如果我们停一停、向后看,则发现“从前慢”的岁月里,人们不仅经常“发呆”,还常常在“发呆”中诞生美妙的创造,实现生命的超越——

如果普鲁斯特不会发呆,作为意识流小说鼻祖的《追忆逝水年华》就不可能诞生,卢梭也不会写出《一个孤独漫步者的遐想》。在张谷若先生翻译的《无名的裘德》中,他曾介绍,托马斯·哈代幼年时的一次发呆如何通向对人类存在之困境与悲剧的本质性洞察。传统中国文人的发呆则呈现出另一种质地:“寂然凝虑,思接千载”“精骛八极,心游万仞”“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”……或澄怀静观,或直觉体悟,或逍遥而游,古人在丰富多彩的发呆中建构了自己的内在生命,从“此岸”超越至“彼岸”,拓展了存在的维度,并对世界进行了富有意味的“发现”。

韩炳哲提出了“深度无聊”的概念,以指代那些具有创造力的发呆行为:一味地忙碌不会产生新事物,唯有“梦之飞鸟”,才能“孵化经验之蛋”(本雅明)。在韩炳哲看来,人类必须对人性作出修正,葆有“倾听的能力”,进行更多的悠闲冥想。

人,如何“是其所是”?如何拥有“良好生活”?这些终极追问的答案无法通过“刷”来获得,但“发呆”是一条有益的秘径。久违的自我将重新显形于那一个个主动停顿的时刻,世界也将在我们的凝眸中焕发新的意义与光彩。没有发呆的生活,想来既不够轻盈飞扬,也不够深刻厚重。

刷屏间隙,不妨问问自己:你有多久没有发呆了?

新华日报·交汇点记者 冯圆芳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版