交汇点讯 4月27日,“中国式法治现代化的区域实践”学术研讨会在南京紫金山庄举行。会议由区域法治发展协同创新中心、中国法治现代化研究院、南京师范大学法学院、《法治现代化研究》编辑部共同主办。70余名来自全国各政法院校的研究专家、司法界代表齐聚共议中国式法治现代化的创新实践。

南京师范大学党委书记王成斌在致辞中表示,中国式法治现代化的区域实践,是法治中国建设的重要组成部分,体现着中国式法治现代化的基本特征,反映了中国式法治现代化的整体水平。本次会议围绕相关理论和实践问题,拓展研究视野、丰富研究内容、凝聚理论共识,一定能够为推进中国式法治现代化区域实践贡献更多的智慧力量。

区域法治发展协同创新中心主任,江苏省社会科学院党委书记、院长,南京师范大学中国法治现代化研究院副院长夏锦文提出,现代化有个基本规律就是区域率先,一个现代化国家必然是一个法治国家,法学界研究中国式法治现代化也一定要从区域开始率先推进,在经济文化大省率先推进。把握中国式法治现代化在区域的实践规律,须同时立足江苏、面向全国,总结提炼经济发达省份发达地区率先实现现代化的基本经验和规律。

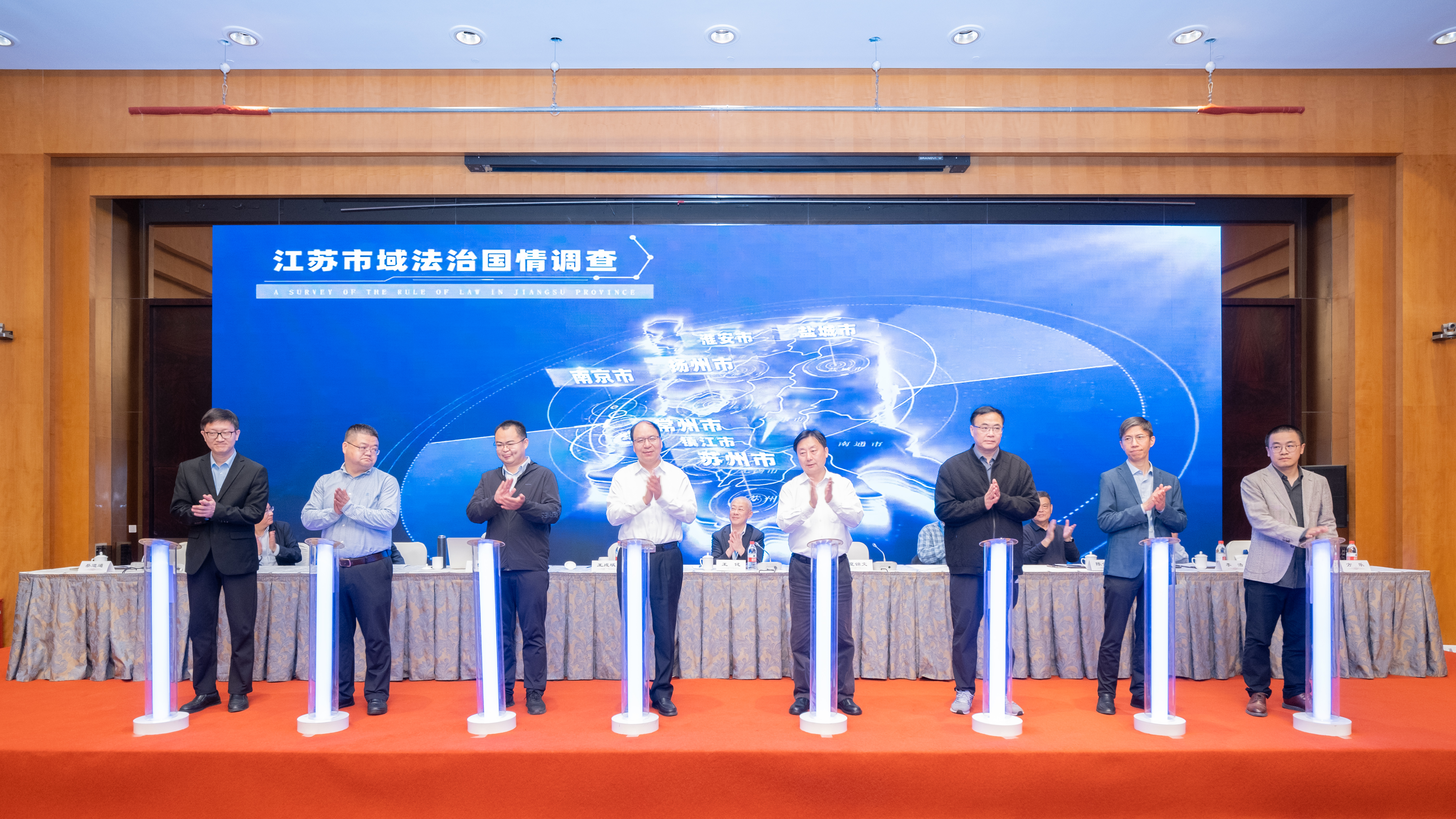

会议正式启动“江苏市域法治国情调查”。成立于2013年的江苏高校区域法治发展协同创新中心是由南京师范大学牵头,东南大学、苏州大学、扬州大学、江苏省社会科学院、西南政法大学、中南财经政法大学和华东政法大学等共同组建的文化传承类协同创新中心。自成立以来,中心立足法治江苏建设、长江经济带法治建设和全国区域法治发展,开展了国内首次县域和镇级法治国情大型实证调研,出版了5卷本《江苏省经济发达镇法治国情调查报告》、10卷本《江苏县域法治国情调查报告》等一批重要研究成果。今年,中心将面向江苏开展市域法治国情调查,计划首批推出南京、苏州、常州、扬州、淮安、盐城和镇江7个市域的法治国情调查卷本。

区域法治发展协同创新中心执行主任、南京师范大学法学院教授蔡道通主持开幕式。南京师范大学法学院教授眭鸿明、《高等学校文科学术文摘》常务副主任沈丽飞分别主持会议主题发言环节。

上海师范大学哲学与法政学院教授刘作翔带来《关于法治化的新思考》。他表示,法治社会是构成法治国家的基础,法治国家建设是以法治社会建设为基础的。随着法治理论的不断完善和发展,要充分认识到,法治化虽然包含了法律化且首要是法律化,但不代表把所有规范类型都变成法律。即,“法治化”首先必须有规则。它既包括静态形式的各种规范,也包括作为动态的运行机制和实现机制的法律化。

华东政法大学法律方法研究院院长、教授陈金钊认为,现代化建设内容很多,其中法治化是关键。作为法治化中的中国式现代化既需要法理阐释和论证,也需要法治治理的引领。因此,研究者们可从法理角度对中国式法治现代化有所定义,从法理视角观察中国式现代化。既对现代法律构成的一般性规范性体系性予以足够尊重,同时也注意思维方式上的中西融贯,对现代法治所需要的法律基本属性有所重视。

西北政法大学原副校长、教授王健在《推进法学教育区域均衡发展》主题分享中提出,法学教育均衡发展是区域实践的一个组成部分。党的二十大报告提出的“深入实施区域协调发展战略”为我们如何配置优化法学教育资源的区域分布提供了指导意见。“十四五”规划中突出的“深入推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展”等相关要求,也都是支撑区域法治人才培养乃至区域法治协同发展的重要依据。

华东政法大学教授胡玉鸿从持续民主、真实民主、协商民主和全民民主四个角度深度阐释“以全过程人民民主促进中国式现代化建设”,提出“民主是法治的前提、标准和内容”,应以民主作为立法制度的基础,以民主塑造现代化需要的德性。现代化核心在于人的现代化。现代化的本质要求是人的现代化。通过民主治理塑造德性的公民,能够真正发挥人的能动性。

上海师范大学哲学与法政学院教授蒋传光就“如何弘扬中华优秀传统法律文化”提出,对于中国传统法律文化不能简单否定或肯定,要全面认识,有意识地传承,使之成为中国式法治现代化的有机组成部分。与此同时,法治作为人类文明成果在具体法律制度程序运作等方面有许多内容和形式上的共性,可在学习国外法治经验的同时立足国情,以中国传统法律文化、司法文化为根基,不断建设和完善中国特色法治体系。

区域法治发展协同创新中心区域司法发展研究平台主任、南京师范大学法学院教授李浩就“区域司法”从概念界定和研究空间两个维度,既解释了“区域”与“地方”的概念差异,又为“区域司法研究”提供了“轻制度研究而重实施、适用研究”“差异性大的区域司法问题研究”“区域司法改革研究”“区域司法协同研究”等建议。

立足“法治中国建设时间节点的功能及管理”视角,华东政法大学教授刘风景提出,我国立法领域、执法领域、司法领域的法治化建设总体呈现出碎片化、不协调的问题,但细观每个重要时间节点都有目标规划和任务安排。如,“到2035年,法治国家、法治政府、法治社会基本建成”就是我们近期最重要的时间节点。了解和把握这些重要时间节点和任务安排,有助于在实践中进一步优化国家治理机制,整合可用的社会资源,动员各种社会力量来实现目标。

东南大学法学院教授杨春福分享了其个人对于“检察工作现代化内涵”的理解和认识,认为:一是要求检察工作的科学化,要尊重检察权运行运行的规律,权力配置、监督和制约的规律等,有所为有所不为;二是检察工作的民主化,把民主理论贯彻在检察工作各过程;三是检察工作的法治化,在法治轨道上推进检察工作的现代化;四是检察工作的效能化,要注重检察工作的效能提升。

南京师范大学法学院教授吴英姿从人民法院司法工作的角度详细解析了“枫桥经验”中“构建‘把非诉讼纠纷解决机制挺在前面’的长效机制”这一制度创新的现实意义。人民法院践行新时代枫桥经验要提高站位,找准功能定位,不缺位,不越位,不错位,充分发挥司法引领规范保障作用,把非诉讼纠纷机制挺在前面,扩大司法确认程序的适用范围,创新司法确认模式,引入司法审查机制,发挥司法机关中立优势,确保解纷协议的合法性等。

区域法治发展协同创新中心区域立法发展研究平台副主任、江苏省社科院法学所所长、研究员钱宁峰带来“论公园立法的正当性基础”的学术分享,认为公园立法已经改变了以往小众的立法领域,逐渐受到普遍关注,区域立法的重要课题,但同时也面临着“公园概念过于宽泛”“地理边界不清晰”等问题。分享中,他建议,公园立法要考虑公园的价值,对人的可利用性。

会议交流分三个单元进行。25位法学界研究专家轮流作发言分享,深层次解析“习近平法治思想中的区域法治观”“超大城市群治理中条块协同的法治因应”“乡村振兴战略背景下村民参与乡村治理法治化的内在逻辑”,探究“中华法系理念对中国式法治现代化的价值借鉴”“区域一体化发展的法治内涵”“法律里的‘社会’图景:变革脉络及其逻辑”,讨论“地方政府区域协同立法何以可能”“算法决策对行政正当程序的挑战及其应对”“互联网法治化治理的域外机制及其对我国的启示”以及法治政府建设、我国主要经济性区域、地方生态文明建设、跨区域水污染治理、长三角金融司法协同等领域的法治化探索与实践。

会议还发布“区域法治发展研究新锐奖”获奖名单,由区域法治发展协同创新中心区域立法发展研究平台副主任、江苏省社科院法学所所长、研究员钱宁峰现场宣读。据了解,本次“中国式法治现代化的区域实践”学术研讨会共收到论文近百篇,其中八十余篇论文来自法院、检察院青年法官、检察官和高校在读博士、硕士研究生。为了鼓励和进一步深入推进区域法治人才培养、区域法治研究成果产出,中心特设立“区域法治发展研究新锐奖”。本次共评选出22篇获奖论文,其中一等奖6名,二等奖和三等奖各8名,获奖对象覆盖法检系统等实践部门和高校在读博士、硕士研究生。

新华日报·交汇点记者 笪颖

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版