社会主义是干出来的,新时代是奋斗出来的。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调,要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,发挥好劳模工匠示范引领作用,激励广大职工在辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动中成就梦想。

劳动节前夕,记者走进基层一线,见证劳动者们在平凡岗位上创造价值、展现风采、感受快乐的奋斗故事。

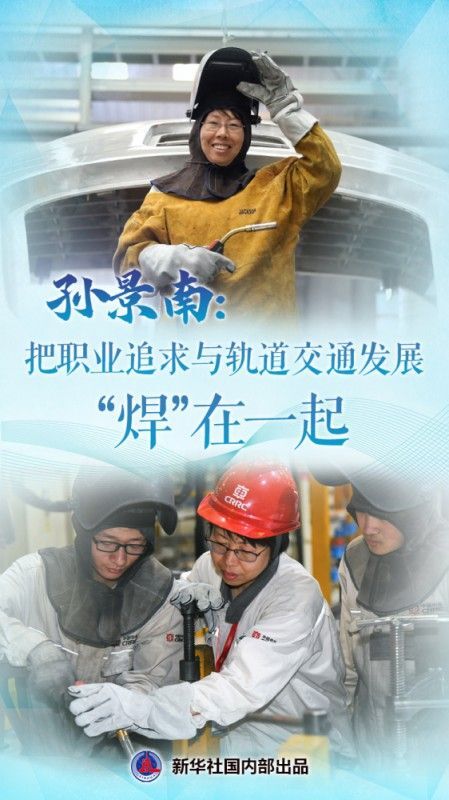

十来斤的工作服一穿,面罩一戴,“女焊神”孙景南跟中车浦镇公司车间生产线上的其他焊工没什么区别。

但她手里的活儿独具特点:从外面看,几乎没有任何痕迹,内里却是细密整齐的鱼鳞纹焊缝,均匀、牢固且有美感。

“女焊神”不是一天练成的。几十公斤重的焊丝,几公斤重的焊枪,长时间焊接需要极强的核心力量。1990年,不到20岁的孙景南进厂时,大伙儿都不看好她。

谁都没想到她一干就是34年。“我就喜欢噼里啪啦的焊花,漂亮。而且越不被看好,我越有斗志。”孙景南说。

不服气,所以闯关绝不能含糊。

先过力量关。不用去健身房“撸铁”,她的工作本身就是在车间里“撸碳钢”,短短两年,孙景南增肌14斤,肩、背、腰、臂、腕力量全面增强。

再闯技术关。为做好地铁车型焊接线建设,通过焊接不同厚度的200多种板材,记录下每项参数,建起焊接数据库;参与和谐号CRH6型城际动车组项目,两个月时间内焊接5000多块铝板,累计攻克89项焊接工艺;潜心钻研8年,独创出铝合金中空型材焊接修复法,不靠外部设施,不做本体破坏,凭借“眼工+手法”,创造焊接修补技艺传奇。

2019年,“孙景南技能专家工作室”获得“国家级技能大师工作室”授牌。截至目前,团队已完成技术攻关201项、成果转化44项。

如今,作为中车首席技能专家、全厂600多名焊工的总教头,53岁的孙景南仍在一线深耕。

“我很自豪,也很幸运,我的职业理想跟国家轨道交通的发展‘焊’在了一起。”孙景南说。

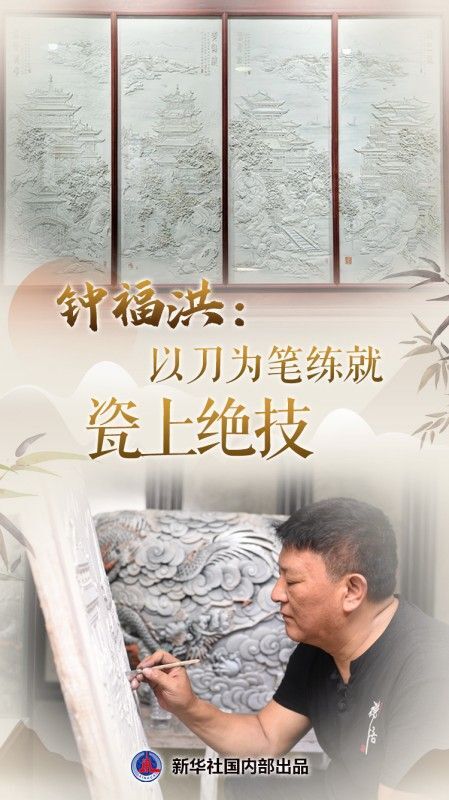

很少有什么事能让“老雕”停下手中的刀。

“老雕”是大伙儿对景德镇市御窑陶瓷研究所副所长钟福洪的昵称,他专注陶瓷雕刻,一把刻刀使得炉火纯青。

陶瓷雕刻是在成型的坯体上进行雕刻,再经过窑炉高温烧制。在素坯上动刀,稍有不慎就会崩裂。

“老雕”是自学成才。40多年前,他来景德镇“讨生活”时因画功了得被一家瓷厂负责人相中,请他做画工。

那时,青花、粉彩工艺常见,陶瓷雕刻只是辅助装饰,不能独立成“篇”。行业的空白与难点,成了他的方向。

“老雕”自己研磨工具,边做边学。他将木雕、石雕、玉雕的技法运用于陶瓷上,不断探索创新堆雕、浮雕、阴雕、镂雕,不仅开创了陶瓷雕刻工艺的新境界,还在传承传统技艺的同时融入现代元素。

他创作的山水浮雕《国庐图》瓷板和浮雕青花作品《福青》被中国工艺美术馆收藏、与他人合作创作的“雕刻中华九龙宝杯”被人民大会堂收藏。目前正在创作的大型浮雕陶瓷《四大名楼》,亭台楼阁、花草树木、人物造型,刀刀见功。

精益求精,融匠心于刀尖;全情专注,练就绝活绝艺。2023年,“老雕”入围“大国工匠年度人物”。

如今,“老雕”将更多精力放在传承与创新上,他经常对弟子们说:“雕刻陶瓷的过程就是剔除繁芜的过程,必须心无旁骛。”

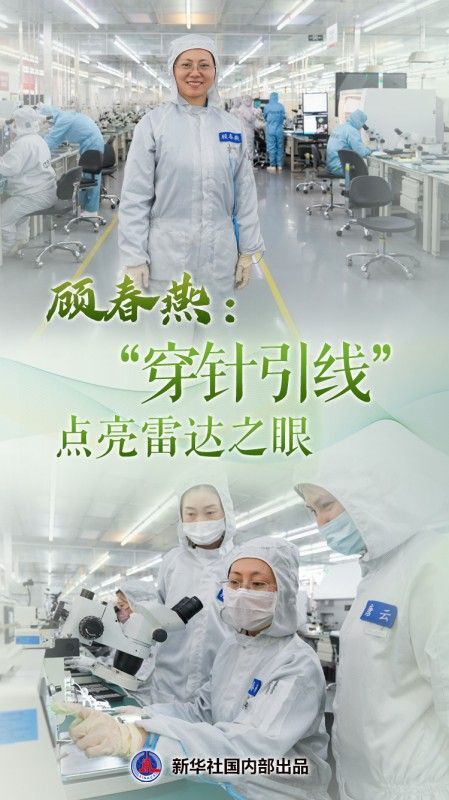

“装配失误怎么办?发射上天了又没法修。”39岁的顾春燕直言,2007年刚入职中国电科某所,看到高精尖的雷达时,“心里好怕”。

中国电科某所是中国雷达工业的发源地,是国家诸多新型、高端雷达装备的始创者。“神舟”飞天、“北斗”组网、“嫦娥”奔月,都离不开作为“眼睛”的雷达天线阵面。每一个阵面由成百上千个雷达收发组件构成,每一个组件又由芯片、元器件、基板和壳体装配而成。

顾春燕入职适逢雷达研制水平迭代,收发组件尺寸越做越小。她要在高倍显微镜下,用比头发丝还细的金线,将芯片、元器件等键合,赋予雷达“视力”。

努力不出错、不被机器替代,是顾春燕锤炼技艺的最初目标。

工作时几乎不喝水、不去洗手间,数小时盯着一个地方、保持同一个姿势,刻意训练稳定的“肌肉记忆”,确保键合时金丝和手腕儿拱起的弧度一致。很快,她就成了微组装班组里“手最稳,胆儿最大”的顶梁柱。

2014年,所里接手高分三号卫星的星载雷达项目,雷达收发组件仅指甲盖大小,装配密度较过去提升近百倍。

密度过高、操作间隙不足,机器无法完成,怎么办?

“机器不行,人上!”顾春燕说。

她创造性地采用了新的安装方法,但测试发现,雷达信号微弱。

再思考再试。她制作“手术刀”,把相关器件连接起来。

成功了!从此,“有问题找春燕”成了大家的共识。

17年来,她从普通女工成长为微组装首席技能专家。“工具箱里的镊子头磨得更尖、更细了,金线直径从25微米变成10微米、5微米……伴随雷达精度迅速提升,我见证了我国卫星遥感水平不断跨越。”顾春燕说。

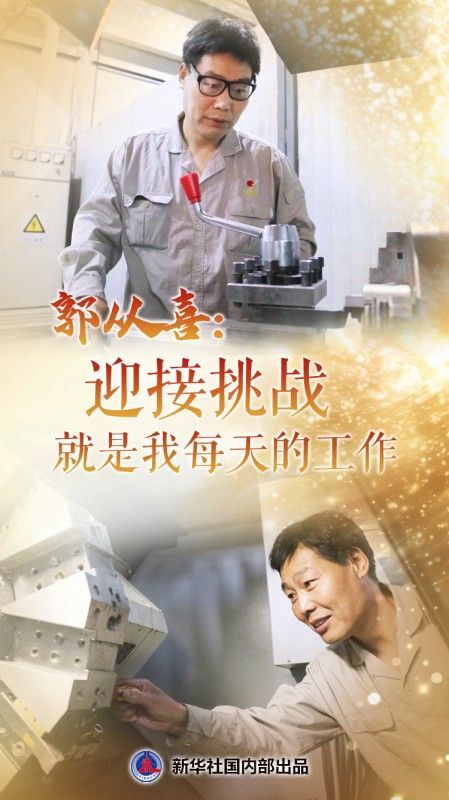

无论加工多大的航空航天部件,各类公差均只有一根头发丝的三分之一毫米,你能想像,有多难?

而这,就是中色(宁夏)东方集团有限公司高级技师郭从喜的工作日常。

20岁进车间,郭从喜一个人给14位师傅打下手。只用了两年,“小郭”不仅得到师傅们的认可,还获得厂里技术比赛冠军,并很快成了“郭师傅”,被同行认可。

“解决加工难题吃苦受累都没什么,挑战主要来自行业技术的不断升级。”郭从喜说。

最大的挑战在2014年,企业的普通机床升级为数控机床。以前的经验一夜之间成为“落后生产力”,技工学校毕业的郭从喜突然感到了危机:“难道就这样被淘汰了?”

45岁的郭从喜选择接受挑战。

自学、进修、拜师、实践,数控车床编程、软件制图、自主设计组合工具……将一次次挑战作为进步的台阶,“郭大胆”,什么样的活儿都敢接——

最短的工期只有4小时,完不成就要面临数十万美元的违约金;

面对“卡脖子”技术,上千次尝试,最终攻克,并以第一发明人申请国家发明专利,实现大批量生产;

研发的刀具填补了国内在钽铌材料机械加工中刀具几何角度不确定的空白,将相关产品一次合格率由85%提高到99%,节约上千万元的加工费用;

……

2015年,以郭从喜命名的国家级技能大师工作室授牌;2023年入围“大国工匠年度人物”,“郭师傅”成为“郭大师”。

“大师是一种精神,不因时代和技术而改变。直面挑战,永不言弃,才能做好每一个零件,而每一个零件都关系着国家重大项目的成败。”郭从喜说。

【记者手记】

新质生产力呼唤新型劳动者。产业工人从“学”到“工”转身、由“工”到“匠”蜕变的主阵地,在车间,在工厂,在劳动的第一线。

大国工匠、劳动模范、技能专家,于国是重器,于厂是栋梁,于人是楷模。他们的奋斗故事不仅属于他们自己,更是一个社会进步的发展动力,是一个民族的精神财富。

新征程上,千千万万一线劳动者牢记习近平总书记嘱托,努力干一行、爱一行,专一行、精一行,奋斗的力量凝聚起来,中华民族伟大复兴步履铿锵、势不可当。

领衔记者:刘亢

记者:蒋芳、侯雪静、赖星

出品:霍小光

监制:张晓松

策划:王曙晖、王薇、蒋芳

编辑:王薇、吴梦桐

新华社国内部出品

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版