古代没有微信或QQ,信件是古人通讯的主要方式。但信纸的篇幅普遍较大,并不方便随身携带,于是可以随手记录心境或描绘眼前画面的轻便信笺变成了一种选择。

时至今日,“古”“雅”“韵”的信笺已经成为古人生活情趣和非遗文化的载体,其中蕴含的奇闻轶事和缕缕情愫,也随着时间变得更加耐人寻味。翻开江苏凤凰美术出版社出品的《纸短情长——中国笺纸里的艺术故事》一书,作者张楠向我们娓娓道来。

咫尺方寸里,寄托万千情愫

中国的笺纸文化源远流长近千年,“笺”原本指狭条形小竹片,纸发明后,文人就把精美的小幅纸张拿来题诗、写信,这些小幅纸张就被称为纸笺、信笺。“笺”和“纸”结合在一起,就变成了具有艺术价值的加工纸,取名为花笺、诗笺等。

在古代文人的笔下,每一枚笺纸,都是一幅微型的书法作品或国画图鉴,就是这小小的一枚,寄托着他们对远方家人或知己的思念、对恋人的浓浓爱恋牵挂。在这方寸之间,也能品味到文人的闲情逸致,体会到壮志难酬的无奈。喜怒哀乐、悲欢离合,人间万象便被揉碎在字里行间,留给后人慢慢咀嚼。

唐元和年间(806-820),四川的一位传奇女诗人薛涛用芙蓉花汁制成了带有花香的诗笺。桃红色的薛涛笺,精巧非常,极适合写情书。

薛涛重脱了乐籍后,退隐于成都西郊浣花溪畔的锦铺里。这位唐朝才女也是个纯纯的“恋爱脑”,在她42岁时,时任监察御史的“风流大才子”元稹来到成都,因仰慕薛涛才华,特约梓州见面,薛涛也对元稹一见钟情,第二天就为他写下饱含情意的五言绝句《池上双鸟》。

可惜好梦不长,三个月后元稹赴洛阳上任,只留下薛涛一人。她为了书写相思情,制作了“薛涛笺”。这,就是我国历史上第一份“私人订制笺”,浸透着爱恋的甜蜜和相思的难挨。

提到“私人定制”的独特地位,澄心堂纸鼎鼎大名。作为南唐皇室的御用笺纸,澄心堂纸产量不高,并且笼罩着一层神秘的色彩。南唐灭亡后,名重一时的澄心堂纸散落民间。

到了宋代,文人墨客们见到了倾慕已久的澄心堂纸时,激动的心情无以言表。他们或礼赞题咏,或当作贵重的礼物馈赠挚友亲朋,致使澄心堂纸声名重振。

梅尧臣是澄心堂纸酬赠活动中所获最丰的一位,据他的《韩玉汝遗澄心堂纸两轴,初得此物欧阳永叔,又得于宋次道,又得于君伯氏子华,今则四矣》诗题便可看出,在此诗写作的庆历七年(1047),梅尧臣已经获得了四次馈赠。澄心堂纸见证了政权的迭代、朝代的更替,而文人们又将其作为珍宝相互赠与,可见澄心堂纸也承载着知己相惜、朋友情深。

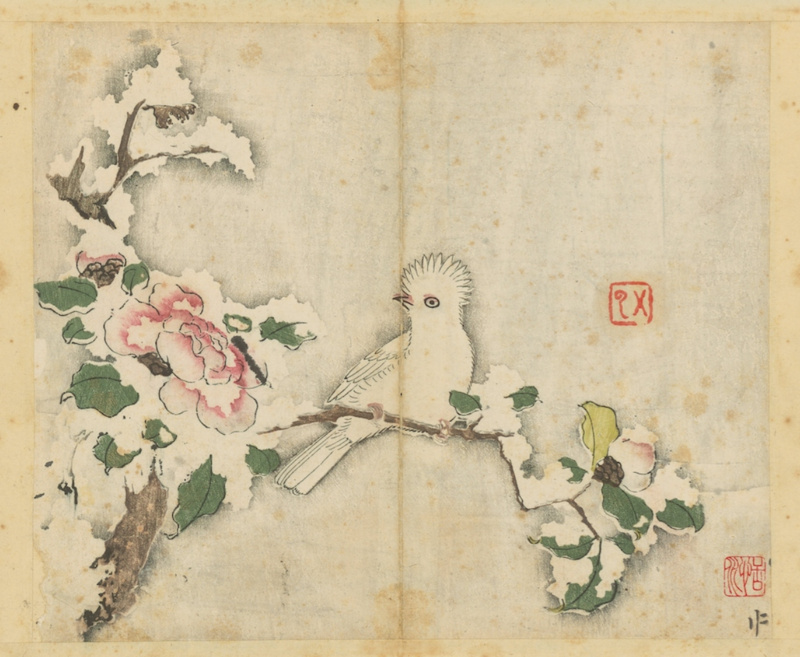

开一代彩笺风气的李渔,率先引领了清代的制笺风骚。“总之天地生人,各赋彼心,即宜各生其智。”可见,他所创作的荠子园制笺就满含着文人的闲情逸致和无限情怀。因画画而为人熟知的齐白石,也会用精心挑选的别样小笺题诗作画,与友人互赠,白石老人笔下的翠鸟、花卉蕴含着对生活无限的热爱。被称为“文学战士”的鲁迅知道妻子许广平素爱吃枇杷,于是给新婚不久、已有身孕的妻子用漂亮的琵琶笺写信,纸短情却长,伉俪情深便凝结在妻子的心领神会中。

精巧工艺中,匠心造就传奇

因为承载万千情愫,笺纸的制作便相当考究,达到了传统造纸、印刷的最高工艺水准。

例如薛涛笺,造纸原料为木芙蓉,得到的纸张色泽更白,质地更细腻,同时也更加便于上色。薛涛笺的桃红底色采用别出心裁的“纯植染”。起初,薛涛用毛笔给小笺纸涂抹上鸡冠花、荷花的花瓣汁,或将花瓣捣成泥再加清水。经过反复实验,薛涛以花泥为染料,并加进一些胶质调匀,反复涂抹再用吸水麻纸附贴,一张张叠压成摞,压平阴干。这就是她独创的“涂刷染色法”,很好地解决了外观不匀和一次制作多张色纸的问题。试想,那被花汁浸透的笺纸,想必还透着淡淡的花香,实在是“色、香、韵”俱全!

到了宋代,就已经出现了利用雕版技术在纸上压印出凹凸纹饰,被称为“砑花”的技术。随着笺纸技艺的不断改进,宋代还出现了“洒金”等工艺。所谓“洒金”,就是将金、银等金属粉末附着在彩色原纸面上,形成一定的金属装饰图案的一种加工方法。名目繁多的“藏经笺”“金花笺”应运而生。

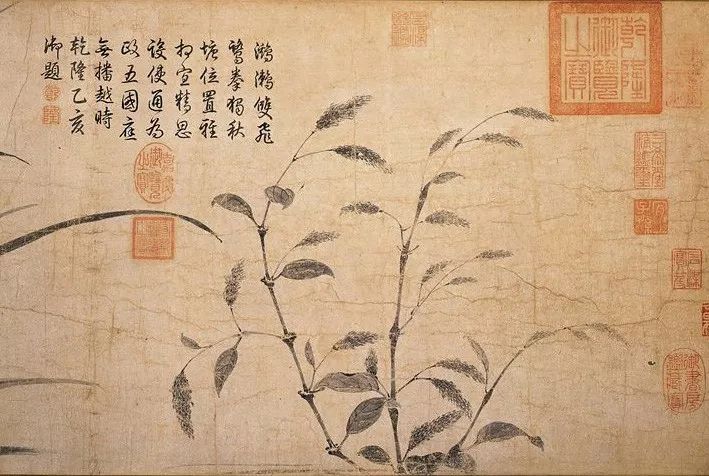

明末出版的笺纸以精湛的饾版彩色套印技术和文人逸趣的创作风格,在中国版画史上具有极其重要的地位。

饾版是一种套印技术。根据彩色画稿的设色要求,分别勾摹,雕刻成几十块甚至上百块的小木板,然后胶着于指定位置,用水墨、颜料逐色由浅入深依次套印或叠印。对“饾版”印刷贡献最大的,便是明末清初的胡正言。

崇祯十七年(1644),闯王李自成攻入北京,清兵入关。南都(南京)沦陷后,胡正言不与清廷合作,隐居在鸡笼山“十竹斋”,从此专心于笺纸制作。

他大胆使用生宣纸,并将生宣纸提前用适量水浸润后,以“生宣湿纸印刷”达到笔墨淋漓酣畅、墨色浓淡相间、层次清晰丰富。胡正言刻工的要求也极为严格,并将饾版的技艺运用得炉火纯青。“十竹诸谱,汇古今之名迹,集艺苑之大成,化旧翻新,穷工极变,毋乃太盛乎?而犹有说也。盖饾版之兴,五色缤纷。”胡正言辑选的《十竹斋画谱》序言中如此写道。

同时期,工匠们在制笺的过程中发现,把纸张放在刻好的图案上,纸的上面需要垫上毛毡之类的软垫子,最后用力把纸打压到图案的凹槽里,在力的作用下,纸上出现了凸起的图案,形成一种立体的视觉效果,这便是“无色拱花”技术,这在《十竹斋画谱》中也得到了体现。

名笺复刻间,文脉绵延不息

在古代,文人雅士爱笺情深,就将所藏的笺纸归类成册,制作成笺谱,以备流传于世。但薄薄的纸片不仅易破损,若保存环境不适宜,笺纸上的油墨还极容易被氧化而失去原有的亮丽色彩。将笺谱翻刻,即用相似的制笺技术、仿古的纸张和颜料将古笺谱“复制”,就成为了延续其生命的首选之路,但这条路并不好走。

由于战乱,《十竹斋笺谱》原版印数极少,到了20世纪国内已难得一见。郑振铎先生和鲁迅先生经过数次辗转,从王孝慈那里借取了部分《十竹斋笺谱》原件,送至荣宝斋进行翻刻。由于两位先生对这次翻刻的要求极高,除刻制印版这道工序以外,从仿古纸张的选择,到矿物质颜料的调配,再到笺上图样的描绘,也都花了较多的时间,翻刻的进展尤其缓慢。

战事告急、经费紧张、原件丢失……一个又一个问题挡在郑振铎和鲁迅两位先生的面前,原本的翻刻进程被迫打断。到1936年鲁迅逝世,第二卷笺谱的翻刻仍未完成,这也成了鲁迅心中的一大憾事。直至1941年6月,《十竹斋笺谱》四册本历时七载终告出齐,足以告慰中华文化和去世五年的鲁迅。

“很多笺谱由于各种原因并没有得到翻刻,因此我们只能通过大概的色彩感知它曾经的辉煌。”该书作者张楠接受采访时表示,用笔记录思绪情谊已经成为了越来越小众的习惯,而让更多人领略到笺纸艺术之美,她一直在坚持,办展览、做讲座、搞文创……据悉,北京画院将与荣宝斋合作,举办画笺原件和复刻件的对比展,让更多的人领略笺纸文化之美。纸虽小情却长,花笺之美不会落幕,此中真味自有未来!

策划|王宏伟 邹举

指导老师|杨晓霞 张弢 张宁

记者丨曹奕涵

编辑|张天熠

项目主编|黄颖哲 潘桢甄

南京师范大学新闻与传播学院“融合新闻采写编评实践”课程出品

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版