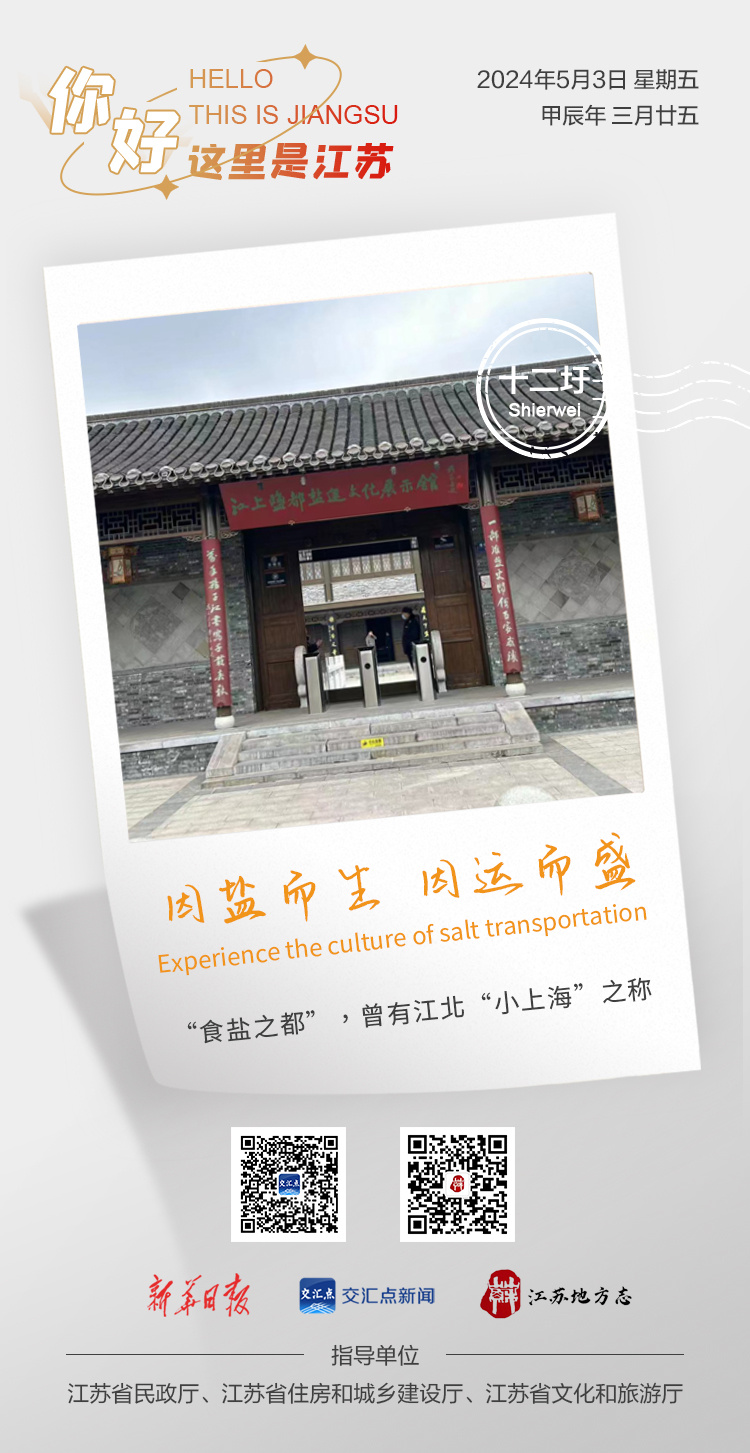

位于扬州仪征的十二圩,被称为“食盐之都”,因盐而生,因运而盛。

十二圩地名来源于江滩围垦,仪征江滩两千多年来一直是淤涨趋势,沿江不断有新的江滩出现,老百姓筑堤围垦江滩,此地地处第十二道围堤,因此得名。

十二圩原本是默默无闻的江边小渔村,清同治十二年(1873年),两淮盐务总栈落户此地,十二圩就此开埠。

作为两淮盐斤储运掣验之地,十二圩从一个寂寂无闻的江边滩地,迅速发展成繁荣的淮盐囤运重镇。当时的十二圩,一盐称盛百业俱兴。史料记载,十二圩繁盛时期人口一度达到20万,规模远甚于一般市镇。登记注册的老字商号就有近500户,有旅馆、浴室各5家,大小饭店酒楼20多家,各地会馆、会所几十个,东门、西门、中门三个盐码头,每天散工后,来自各地的艺人来此演出。“盐场三门真热闹,赛过南京夫子庙”口耳相传。十二圩一度有江北“小上海”之称。

据记载,十二圩淮盐总栈汇集了产自两淮地区的食盐,盐场占地340亩,每年盐运量约15万吨。十二圩沿江有30多个码头,正常停泊在江面的盐船达2000多艘,挤得满满当当。运盐的海船都是庞然大物,扬州因此流传着“船到十二圩嫌小,人到十二圩嫌老”俗语,形容十二圩大船多、朝气蓬勃的年轻人多。一份1924年的世界地图上,上海、南京这两座大都市之间,不见扬州,“十二圩”的标注却清晰可见。

十二圩两淮盐务总栈的门楼上,仍挂着曾国藩手书的“东南利浦”匾额。近年来,仪征市启动了南门大码头片区和十二圩盐文化片区保护利用工作,其中十二圩片区已成功创建3A级景区。十二圩结合长江、运河文化,拉长盐运文化链条,逐步形成了国内独有的盐运文化“微博物馆群”。

文字:白雪

摄影:

设计:郑诚

翻译:卫鑫

鸣谢:

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版