5月18日下午,“中国大运河文化讲堂”走进运河原点城市扬州,以“‘河’以载道,水润中华越千年”为主题,在中国大运河博物馆深情回望大运河的申遗历程和“世遗时代”中国如何保护运河文化遗产、弘扬运河文化,以及大运河文化带和大运河国家文化公园如何取得瞩目的成就。

“运河三老”之一、中国工艺美术大师、国家级非遗铜雕技艺代表性传承人朱炳仁回忆亲身经历,以《一封信与大运河申遗》为题,将为大运河鼓与呼的那些年、那些事、那些人娓娓道来。

“在我们的国土上,有一个‘人’字,这个‘人’字的一撇,是长城,这一捺,就是大运河。”朱炳仁在讲座刚开始就指出,大运河作为人类历史上伟大的创造,震古烁今,她在中华民族的版图上刻下了深深的印记,为中华文化添上了浓墨重彩的一笔。

朱炳仁今年80岁,谈起大运河,他仍然精神矍铄、滔滔不绝。“大运河最根本的特点就是‘大’‘运’‘河’。”朱炳仁表示,大运河之“大”是世界上任何一条运河都无可比拟的,她绵延3200公里,贯穿南北,沟通五大水系,哺育了一代又一代的华夏儿女;中国大运河因运而生,也因运而盛。一个“运”字彰显了大运河的作用,它是运河的灵魂。千百年来,运河担负着大宗物资的运输任务,无数金、银、铜、铁、绫、罗、绸、缎、砖瓦、木料、食盐等都经由运河抵达各地,漕运兴旺带动了古代中国南北经济的交流;“河”表明了大运河的本质,她是由人工开凿的河流,体现了勤劳、勇敢、智慧的中国人对环境的改造,她是为人类生存、发展服务的河,从古至今仍然奔流不息,是始终“活着”的文化遗产。

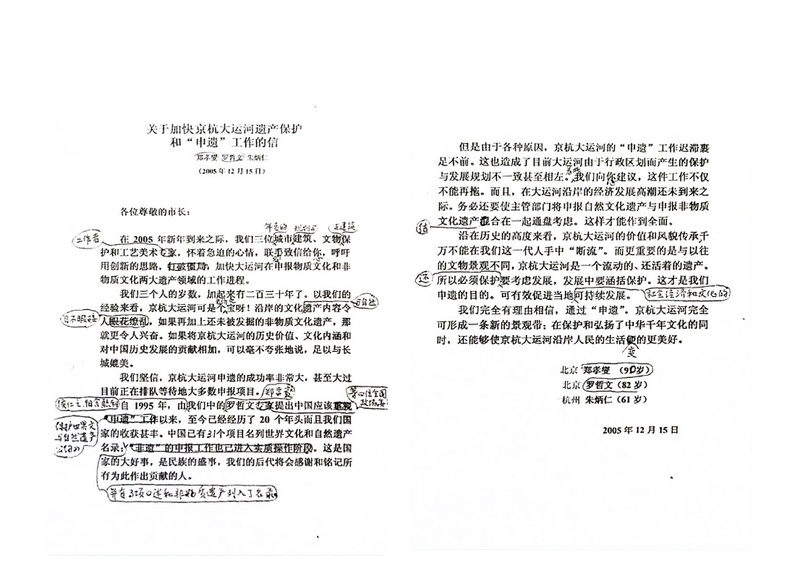

“在2006年新年到来之际,我们三位年老的城市规划与建筑、文物古建筑保护和工艺美术工作者,怀着急迫的心情,联手致信给您,呼吁用创新的思路,加快大运河在申报物质文化和非物质文化两大遗产领域的工作进程……”2005年12月15日,一封《关于加快京杭大运河遗产保护和“申遗”工作的信》掀起了大运河申遗的热潮。讲座现场,朱炳仁展示了这封呼吁书信的修改手稿。对比修改版和正式版,一字一句都倾尽了老专家们的拳拳之心,体现了他们治学求知的谦逊,和对文化遗产保护事业的殚精竭虑。

就是这样一封寄给运河沿线18个城市的呼吁信,推动了运河保护、申遗的步伐。自此,中国大运河申遗走上了“高速路”,运河沿线城市、万千运河儿女集聚在一起,拧成一股绳,为同一个目标奔走。

朱炳仁表示,中国大运河的申遗成功离不开前期的大量考察、保护工作。“只有先把运河看一遍,实地勘察、了解目前运河到底是个什么样,才能开展申遗具体的规划和各项措施。”从通州到杭州,1000多公里的行走,60多位专家完成了对大运河的多次考察。朱炳仁全程参与,触目惊心的大运河旧貌,不禁让他感慨运河“老”了。但也正是这一次次考察让他看到了传承、保护大运河的重要性。

从扬州到多哈,申遗成功让中国大运河成为世界名片。进入世遗时代,谈起如何做好保护传承利用的文章,朱炳仁在讲座中提出了“大运河的‘零保护’”概念。他表示,“零保护”不是不保护,而是能够全方位保护运河遗产价值、保证运河文化传承的有效多元化手段。

“零保护”可以分为三类:零使用保护、零发展保护和零干预保护。其中,“零使用保护”不是要把整条街、整座城都归“零”,而是强调在对一点、一面、一线遗产保护中使用多层次的形式,有选择性地留下一部分,形成不同层次的保护和展示形态;“零发展保护”则是指人们可以使用那些历史上留下的遗存,如运河上的航运设施、老房子,以及近现代的老厂房。但不要离开他们原来的功能去使用,不要将其单纯变成旅游景观或休闲场所,不要进行所谓的“开发性保护”;“零干预保护”则是一种原生态的保护,其含义是在运河沿岸的某一地区,圈起一块地来,任何人都不进去干预,把这样原生态的面貌留给我们的后代,不要动任何干预的脑筋。

千年古运河,今朝焕新颜,中国大运河的申遗成功给大运河带来了新生。由于从小住在运河边,大运河一直以来都是朱炳仁的重要灵感来源。长达28米的横幅铜壁画《大运千秋》、蕴含塘栖丰富粮仓文化的《天下粮仓》、呈现江南古镇荷塘景致的《青荷绿水》、在时间长河中生生不息的《运河之浪》、几乎与实体船舶等大的《大运河铜船》……结合大运河元素,朱炳仁一次次通过艺术的方式,将运河文化以一种新颖的形式呈现给世人,传承给后代。“从塞纳河回到大运河”,在刚刚结束的中国艺术大展中,朱炳仁在塞纳河畔“奏响”了令人震撼的文化之音,向世人呈现了运河之光。

“希望我们的运河在走向未来的过程当中,不要走偏差,还是要把我们的文脉,把我们的灵魂,把我们真正的文化的内涵的东西保留下来,保存下来,不要断流。把运河文化传承下去,依靠我们大家。”讲座最后,朱炳仁由衷地表示。

新华日报·交汇点记者 张洁茹 刘海琴 沈蕾/文 虞越/图

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版