在5月25日举办的“历史何以当代:文脉传承与创新传播”论坛上,扬州中国大运河博物馆馆长郑晶晒出了一组数据:中运博开放近3年来,接待观众数量超800万,其中2023年达420万,全平台粉丝量超400万、阅读量超2亿次,在今年第一季度全国热门百强博物馆榜中位居江苏博物馆top1,此前还曾获得2023年“全国最具创新力博物馆”,第十九届(2021年)“全国博物馆十大陈列展览精品推介”精品,文旅部“沉浸式文旅新业态示范案例”,文旅部、国家发展改革委和工信部联合公布的“第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点”以及联合国教科文组织颁发的“全球世界遗产教育创新案例·卓越之星奖”等行业重要荣誉。

这张鲜亮的“成绩单”,已经超出筹备建馆时的“小目标”:打造一座观众停留半天以上的博物馆、参观目的不唯一的博物馆、作为文旅融合新地标的博物馆。

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁。当前,中华大地掀起“博物馆热”,根据今年“5·18”国家文物局发布的2023年我国博物馆事业发展最新数据,全年新增备案博物馆268家,全国备案博物馆达到6833家,接待观众12.9亿人次。郑晶坦言自己见证了20年来中国博物馆事业的飞速发展,以及朝向高质量发展的转型过程。“中运博为众多新建博物馆提供了一种新的发展范式:一个馆藏不那么丰富的博物馆,和一个受到公众喜爱的博物馆,两者其实不矛盾。”郑晶说。

零藏品起步、缺乏“拿得出手”的“镇馆之宝”,郑晶将中运博成功的密码归纳为“博物馆的新质力量”。新在哪儿?答:展示“新理念”,塑造“新体验”。

中运博是大运河国家文化公园建设标志性项目,也是国内首个全面展示大运河文化的专题博物馆。围绕“全面阐释大运河的遗产价值和给人民带来的美好生活”的目标定位,中运博的常设展览包括“大运河——中国的世界文化遗产”“运河上的舟楫”“因运而生——大运河街肆印象”等三个展厅,此外还设计了“世界知名运河与运河城市”“《中国大运河史诗图卷》展”“运河湿地寻趣”“大运河非物质文化遗产”“紫禁城与大运河”“隋炀帝与大运河”等6个专题展览。在馆藏文物不够丰富的情况下,如何物尽其用、扬长避短、另辟蹊径,考验着馆方的智慧。

“文物是讲述历史故事最生动有效的载体,因此我们把有限的文物放在了最需要的地方。”郑晶说。1号展厅“大运河——中国的世界文化遗产”中,馆方用了近6000件文物,以悠长严谨的历史叙事,全流域、全时段、全方位地展现大运河的开凿历史、水利工程、国家管理、经济文化和美好生活,构成皇皇一部“大运河的百科全书”。其他的展厅没有丰富文物怎么办?馆方采用以大型文物为主体、小型文物组团陈列的方式,借助高旷悠远的空间构造,以7米高、9米高、17米高不等的空间动线凸显核心文物,给予观众更加强烈的震撼。通过内容、形式、空间设计的精彩契合,更“少”的文物反而讲出了更出彩的故事。

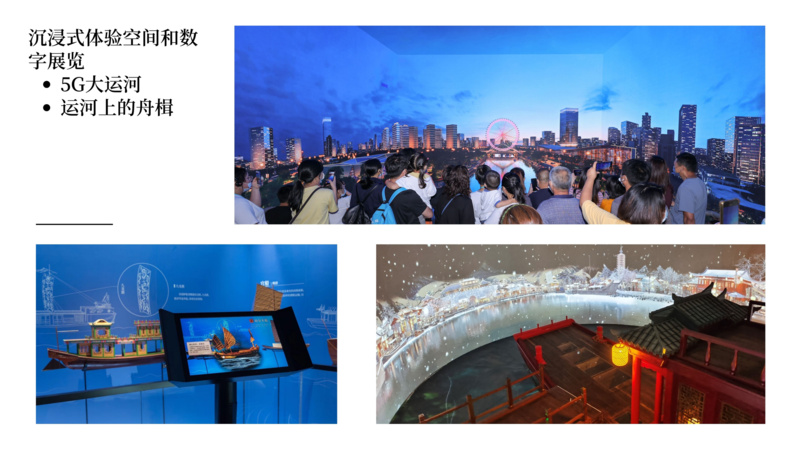

化“固”为动,巧用科技,以“新”弥补“量”的不足,诠释了中运博的“新质力量”。“我们把无锡宜兴重达22吨的南宋砖瓦窑、唐代一对夫妻合葬的船型墓室搬进了展厅,还利用先进的科技手段,将长25.7米、高8米的汴河州桥遗址的河道剖面完整揭取,作为中运博体量最大的展品。”郑晶介绍。同时,中运博也是全国新建博物馆中运用新技术最多、提供沉浸式展览最全的博物馆:“运河上的舟楫”展厅以实体体验结合数字多媒体虚拟体验的形式,讲述大运河舟楫的演变、舟楫的类型等相关知识;“5G大运河”则带领观众在短短几分钟内“随波潋滟三千里”,穿越苏州宝带桥、无锡清名桥、扬州文峰塔、淮安水上立交、济宁南旺古镇、沧州白洋淀、京北白浮泉……

在馆方的努力下,中运博常设展览获得了“第十九届(2021年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介”精品奖。常设展览固然重要,要想吸引观众N刷、持续性地“为一座博物馆奔赴一座城”,多重视角、全方位地架构展览体系十分重要。

郑晶介绍,在常设展览之外,中运博围绕大运河这一线性文化遗产,着力布局“运河城市”“文化遗产”“运河艺术”“运河非遗”“世界文明”等临展体系。其中,“运河城市”系列特展“中兹神州——绚烂的唐代洛阳城”“大都:元代北京城”均入选“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。“文化遗产”系列特展中,“观妙入真——永乐宫的传世之美”将永乐宫的历史、艺术、迁建保护自然地串联起来,“布达拉宫——来自雪域的世界文化遗产”以布达拉宫古籍文献保护利用项目为策展背景,邀请101件(套)布达拉宫珍贵藏品第一次“走”出布达拉宫,其中梵文贝叶经的一函经书系全球首展。

“不过,我们做的不是布达拉宫珍宝展,而是展现布达拉宫遗产保护现状的展览。”郑晶如此阐述策展理念,也恰恰从博物馆人的视角回应了“历史何以当代”。

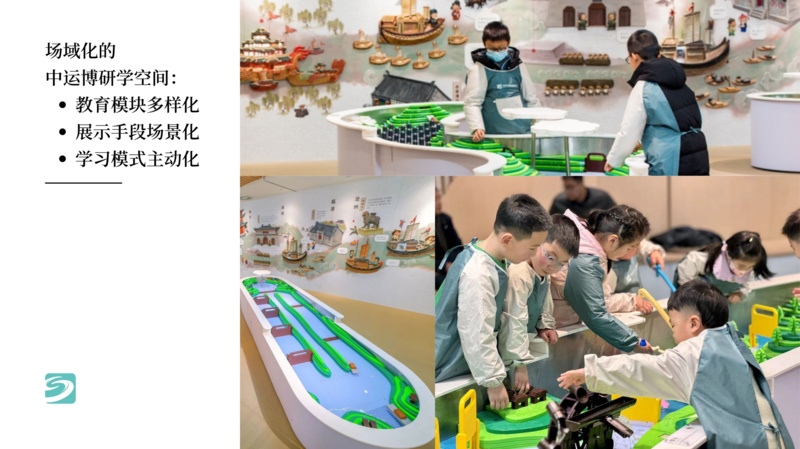

新理念带来新体验,让逛博物馆成为一件好看、好玩、有意思的事情。目前中运博已经形成寓教于乐、互动体验的游戏型教育新模式,“大明都水监之运河迷踪”采用青少年喜闻乐见的“密室逃脱”形式,获颁“全球世界遗产教育创新案例·卓越之星奖”;塑造了场景复合、激发探索的场域化研学新形态,相比过去被动的博物馆权威式教育,更加考虑到低龄儿童群体的自主选择权;还提供活态展示、文创赋能的文旅融合新体验,“因运而生——大运河街肆印象”复原体验展区融运河文化、非遗体验、生活美学于一体,29家店铺引人流连忘返,运河舟楫船模等特色产品和结合临展开发的元大都、莫兰迪等系列产品吸引了不少市民游客购买,为活态的文化传承找到了新的载体。

在郑晶看来,“新质力量”背后,是真正坚持以观众为本位,从观众体验出发:“通过在展示、传播、体验上不断创新,中运博有效探索‘文旅+新质生产力’的新发展模式,构建新时代下多样、多维、多元的博物馆新语境、新生态。”

新华日报·交汇点记者 冯圆芳/文 蒋文超/摄

中运博图片由馆方提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版