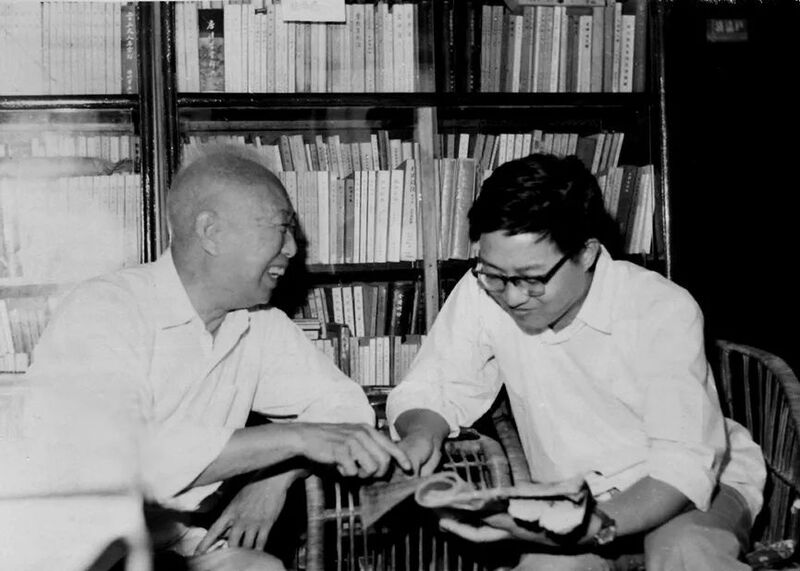

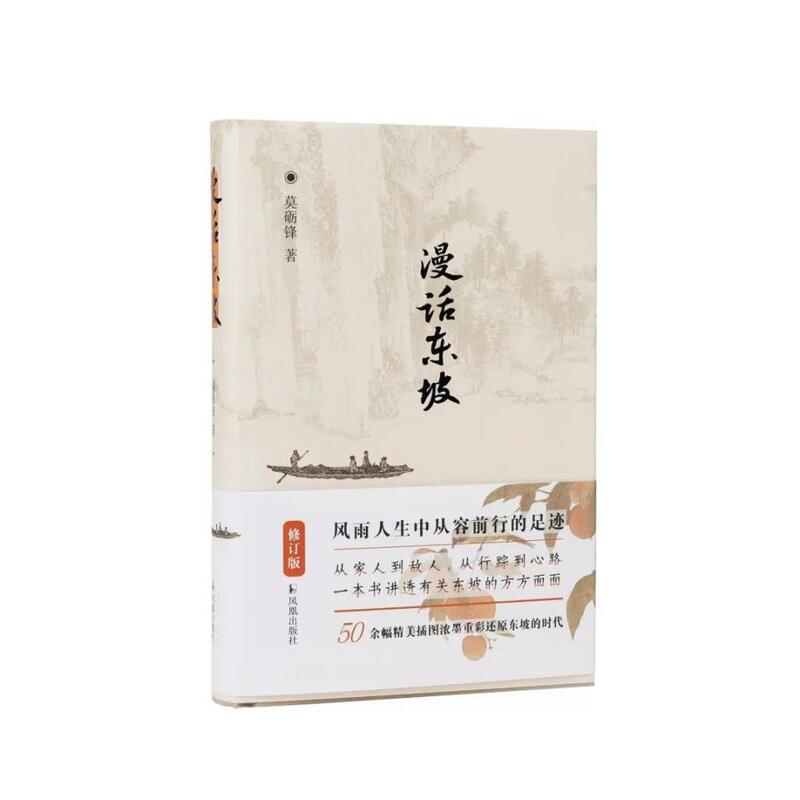

“只要心智正常,谁会不当东坡的粉丝呢?”莫砺锋老师说。他是《漫话东坡》的作者,是苏东坡的异代粉丝、新中国第一位文学博士、南京大学人文社会科学资深教授。

苏东坡是个名副其实的“斜杠才子”,古文、诗词、书法、绘画样样精通。但比起这些,莫砺锋更爱东坡其人。在《漫话东坡》一书中,他从不同的侧面漫谈东坡,呈现出一位更可读、更可爱的东坡。“青春阅读计划”对话莫砺锋,谈谈我们可亲、可爱的苏东坡。

“异代粉丝”跨时空探索东坡

青春阅读:您称自己是苏东坡的“狂热粉丝”“异代粉丝”,您是怎么与苏东坡结缘的呢?

莫砺锋:只要心智正常,谁会不当东坡的粉丝呢?我与东坡结缘的最大机遇就是(1968年)下乡插队务农。当时高中刚毕业的我们被派遣到陌生的乡村去“扎根农村干一辈子革命”,其实就是种地谋生。这与东坡贬到黄州开荒种地基本一样。我在茅檐底下读东坡在黄州写的诗词、书信,真是于我心有戚戚焉。

青春阅读:您曾下乡务农种过7年水稻,这与东坡开垦黄州废弃营地种植水稻算是共同经历,这是您与东坡跨越时间的交汇点吗?

莫砺锋:我(当时)在江苏太仓的农村种水稻,所处纬度与黄州基本一致。东坡住在长江中游,我住在长江之尾,气候相似,庄稼也差不多。我还种过几年双季稻,东坡诗中描写的水稻生长过程,我完整地看了十多回。

青春阅读:您为什么会想穿越到东坡的时代?

莫砺锋:我只是一个智力中等的普通人。(当时)我虽然更想考进清华去学习电机工程,但命运让我务农为生,我也没有太多怨言。但是,让东坡那样才高一代的杰出之士去扶犁挥锄,既不公平,也不合理,我难以接受!所以我真想穿越到北宋去助他一臂之力。

青春阅读:从结缘到神交您向东坡又走近一步,您是如何对东坡人生的不同侧面产生探索欲的呢?

莫砺锋:这是读研以后的事了。唐宋诗歌是程(千帆)先生为我指定的研究方向,东坡是宋诗、宋词的大家,我当然要研究他。

我一向认为读古人的诗词,最后的阅读境界就是读人,是通过作品来与作者获得共鸣,达成默契。而东坡又具有多种身份,于是我开始从不同的侧面来探索东坡的人生。

东坡,是榜样,也是普通人

青春阅读:您在书中说,乌台诗案后,苏东坡在长江上曾经有过投水自杀的念头。原来苏东坡也有普通人脆弱的一面。您怎么看待他“普通人”的一面呢?

莫砺锋:正因为东坡是普通人,才让我们感到亲切。像王安石那种面目阴冷的人,而且动不动就教训人“君辈坐不读书耳”,谁敢走近他啊?东坡就不同了,他的喜怒哀乐、七情六欲,都与我们普通人毫无二致。

苏东坡入仕后还算一帆风顺,人到中年,官也做到正市长级别,忽然变成了阶下囚,而且面临着凶险莫测的御史台大牢,他当然会产生轻生的念头。

青春阅读:您觉得苏东坡是“完人”吗?

莫砺锋:当然不是。东坡热爱人生,热爱生活,他从不想做一个苦行僧。而世俗所谓的“完人”,往往是有苦行僧倾向的。所以东坡并非“完人”。“完人”恐怕只在宗教的虚构中才会存在,人间的圣贤都是有缺点的,连太阳都有黑子嘛。王安石好像是想当“完人”的,所以他在生活上没有任何嗜好,他当上宰相后,想拍马屁的人怎么也弄不清他到底喜欢吃什么。而东坡的嗜好,尽人皆知:东坡肉、东坡鱼羹、荠青虾羹、用山芋做成的玉糁羹……开发“东坡菜系”都有可能。

因为坚韧,所以旷达

青春阅读:那么您怎样看待苏东坡的坚韧呢?

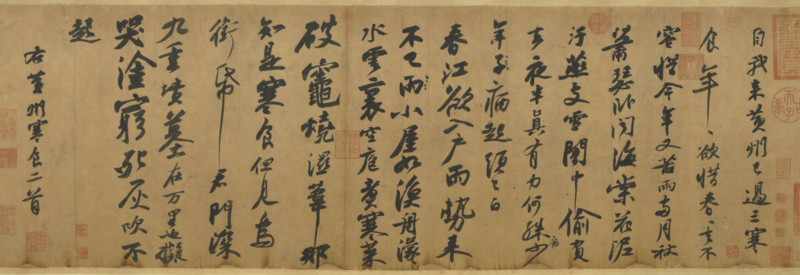

莫砺锋:东坡在黄州答复好友李常的信中说得很清楚:“吾侪虽老且穷,而道理贯心肝,忠义填骨髓,直须谈笑于死生之际。……虽怀坎壈于时,遇事有可尊主泽民者,便忘躯为之,祸福得丧,付与造物!”

这不是坚韧又是什么!他到黄州后在困境之中创作了巨量的优秀文艺作品,那不是坚韧又是什么!有了坚韧,才能旷达。北宋的士人都有儒道释三教合一的思想倾向。东坡的特点是他并不是到三教中寻找精神归宿,而是从三教中分别汲取有益的思想营养,然后融会贯通,锻炼成独特的人生观,他的人生观打上了东坡居士个人的鲜明印记。

青春阅读:您曾说东坡在成就上是我们所仰望的,而东坡在做人上是我们所平视的。我们大学生又该向东坡学习什么呢?

莫砺锋:东坡是我人生道路上的领路人,我想他也可以成为现在青年学生的精神典范。

去年6月,我回母校安徽大学参加毕业典礼,我对母校的毕业生说:“我们普通人像花瓣飘落一样来到世间,无法回避人生道路上的各种坎坷或挫折。换句话说,我们在人生道路上总会遇到一些风风雨雨,总会暂时处于人生的低谷甚至逆境。”

既然无法回避,那么如何应对?东坡为我们做了一种示范。东坡说“一蓑烟雨任平生”,不是消沉,更不是放弃,而是以淡定从容的态度对待眼前的困境,以坚忍不拔的精神继续走向未来。东坡写出《定风波》的四年后重返朝廷,仍然一如既往地直言进谏,面折廷争。再过三年他赴任杭州知州,仍像在徐州抗洪一样勤政爱民,疏浚西湖。直到东坡去世前两个月,刚从海南归来、九死一生的他还请友人代购毛笔一百枝、宣纸二千幅,准备创作更多的书画作品。

我激励母校毕业生的话适用于所有大学生朋友:“我衷心祝愿同学们像东坡那样始终以‘自强不息’的积极态度来对待人生,有所作为。我也衷心希望同学们遇到人生坎坷时以‘一蓑烟雨任平生’的格言自我勉励,从容应对。”

漫话的东坡,更可读,更可爱

青春阅读:《漫话东坡》这本书虽是随笔的形式却有着学术的严谨,既追求历史细节的精准,又注重人物的鲜活饱满。您为何选择这样一种形式?

莫砺锋:我在《跋》中说过:本书是一本通俗读物,还是学术著作?我自己也说不清楚,所以取了一个含义模糊的书名——《漫话东坡》。说它是通俗读物吧,书中却有不少考证性质的内容,还出现了许多注释。说它是学术著作吧,它的主要篇幅是叙述而非论证,书中涉及的许多材料也不注明出处,完全不合时下的“学术规范”。

我觉得严肃的学术著作无法充分展现东坡人生的多侧面。当然我也不愿意把书写得太通俗,尤其不愿有丝毫“戏说”的倾向,因为我想展现在读者面前的是一个真实的东坡,我应该做到言必有据。

写这本书实在是一件吃力不讨好的事情。我肯定不能用它作为“科研成果”去应付学校的工作量考核,尽管我为它付出的劳动并不少于写一本学术著作。另一方面,言必有据的写法肯定会减损书的可读性,那些习惯于戏说类轻松读物的读者也许会调头而去。但是我并不后悔自讨苦吃,因为我想做的就是用通俗读物的形式向大家介绍一位真实的东坡。

我衷心希望这本书能使更多的人走近东坡。如果读者觉得书比较“可读”,而且觉得东坡“更可爱”了,那当然是我的希望。

青春阅读:这本书虽然题目是“漫话”,但有很强的内在逻辑,使它有形散而神不散的气度。您可以谈一谈这篇“漫话”里不散的神韵吗?

莫砺锋:我的文笔比较笨拙,哪有什么“神韵”可言?关于东坡的普及读物很多,大多是传记性质的。这本书虽以东坡的生平事迹为主要内容,却不以岁月为序。在结构上确是有意用共时性取代了历时性,所以没有取“东坡小传”之类的书名。我觉得这样可以让读者从各个不同的侧面来观察东坡,从而获得更加全面、更加鲜明的印象。

东坡介绍其读书方法是“八面受敌法”,我也想从不同的侧面来解读东坡。所以除了东坡的政治功绩和文学业绩等荦荦大者之外,这本书还广泛涉及东坡人生中那些琐细的方方面面,诸如东坡的日常生活、东坡的平民朋友、东坡对文房四宝的爱好、东坡身后受到三教九流的“扯拽”等细节,别的著作中似乎较少涉及。总之,我并不想严格地按照学术研究的准则来评论东坡,我只想向读者介绍我心目中那位活生生的东坡,说说他的生平事迹,也说说他的喜怒哀乐。

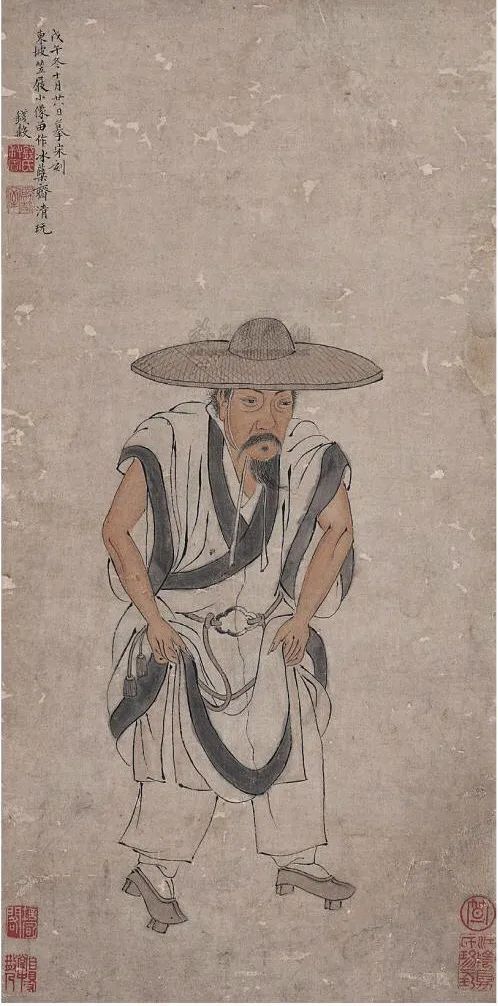

换句话说,我想描绘的东坡形象不仅是朝中大臣、地方长官、文人学士,而且是深情绵邈的丈夫、慈祥可亲的父亲、诚恳坦率的朋友、好饮而易醉的酒徒、见到好纸好墨就手痒的书家、戴着斗笠在田间踏歌的逐客、至死不肯皈依西方乐土的俗人……

青春阅读:在爱玩梗的数字时代,东坡《记承天寺夜游》里“怀民亦未寝”一句又被提出来打趣。年轻人畅想:怀民可能明明睡着了,被睡不着的苏东坡拖起来夜游,还贴上“亦未寝”的标签。您喜欢这样的“漫话”吗?

莫砺锋:东坡的幽默感极强,很喜欢与朋友开玩笑,陈季常家的“河东狮吼”就是他说出来的。我们与东坡开些无伤大雅的玩笑,他多半不会生气。

元丰六年(1083年)十月十二日晚,东坡走到承天寺的时候,张怀民到底睡着没有?恐怕有考据癖的胡适之也考不出来。

张怀民就是在黄州建造“快哉亭”的清河人张梦得,当时也谪居黄州。苏辙的《黄州快哉亭记》比《记承天寺夜游》迟写8天。既然“快哉亭”业已建成,可见张怀民贬到黄州已有些日子,不知为何依然寓居在寺庙中。既然寓居寺庙,心情多半不会太好。三年前东坡刚到黄州寄居在定惠寺里,在“漏断人初静”的夜深时分还在观看孤雁,可见苦闷之人难以入睡。东坡尚且如此,张怀民怎么可能在“月色入户”时已入梦乡呢?

所以,我想张怀民多半不是被东坡从睡梦中拖起来的。

再说了,要是东坡果真把张怀民从梦中拖醒来看月色,如此好题材,性喜谐谑的东坡岂能轻易放过?我这样胡乱推测,也算是一种畅想吧。

畅想当然是可以的,不过只能偶一为之喔。

记者小札:几乎所有的山冈都有一个东坡

热爱东坡,热爱东坡“一蓑烟雨任平生”式的因坚韧而旷达的人生信念,热爱东坡“张开双臂热情地拥抱整个人生”的精神态势。漫话东坡,漫话东坡的生平事迹、喜怒哀乐,漫话东坡黄州东坡的水稻究竟难种不难种,“怀民亦未寝”的张怀民究竟寝没寝。

莫砺锋老师在《漫话东坡》一书的楔子中写道:“几乎所有的山冈都有一个‘东坡’”。黄州的东坡因苏东坡而与众不同,忠州城外的东坡因白居易而为人所记。我想,其实我们每个人也都可能有自己的东坡,也都是独一无二的东坡。

策划|王宏伟 邹举

指导老师|杨晓霞 张弢 张宁

记者丨黄颖哲

编辑|潘桢甄

项目主编|黄颖哲 潘桢甄

南京师范大学新闻与传播学院“融合新闻采写编评实践”课程出品

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版