为迎接暑假,众多博物馆根据自身特色,策划推出形式多样的陈列展览。然而有观众反映,一些文物说明只有三言两语的简单信息,无法了解其丰富内涵,影响观展感受。文物说明是观众了解展品最直观的途径,相当于自我介绍的“名片”,那么这张名片上的文字该如何表述,才能更好地拉近观众与展品之间的距离?

长短不一,文物说明字数没有统一标准

记者在一家博物馆看到,该馆展出多位名家画作,每位画家都有100字左右的文字介绍,包括生平以及主要成就、创作风格、产生影响等。每一幅画作下方设置说明牌,主要内容为作者、名称、创作时间等,字数大多在10个左右。

“一般作品只有基本信息,至于表达怎样的主题、艺术上有什么特色,我就不太看得懂。讲解员也只是解读了部分作品,速度又比较快。”一位现场的观众告诉记者,她和女儿一起来观展,希望每幅作品下方能多一些文字介绍,能让人更深入品味就更好了。

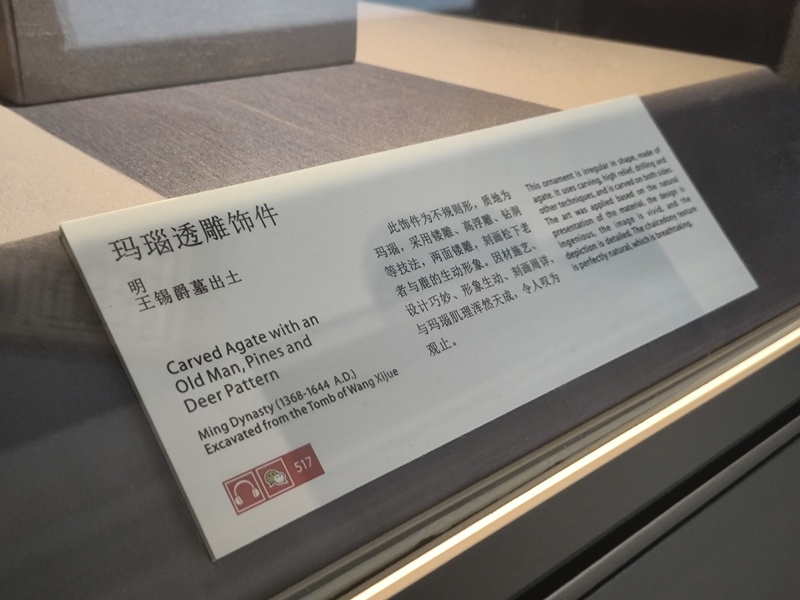

记者注意到,在博物馆内,一些出土文物如陶器、玉器的说明同样只有名称、出土地点,有的加上了长宽高等信息,但是没有涉及用途、意义等内容,观众想要完全看懂也不是件容易的事。

文物说明能不能写得丰富一些呢?无锡博物院展览部主任李建鹏解释:“博物馆会选择性地阐述展品某方面的历史信息或文化内涵,有的简要,有的详细,没有一成不变的标准。”

新四军江南指挥部纪念馆馆长张燕持同样观点:“展品说明的长短不是判断该说明好坏的依据。如果文字太短,观众确实如坠云雾里;如果都是密密麻麻的文字,虽然把事情说清楚了,但很不美观,字体变小后老年人也会提意见。”张燕举例,馆内展出了一些抗日战争时期的武器,比如韦岗战斗中新四军缴获的日军枪支,文物说明也只有一两句话。但是一些军事爱好者或者对武器感兴趣的学生,会询问产地、射程等具体细节。展品说明没有规定长短,文物说明更不可能写全,恰如其分才是最合适的。

宝应博物馆馆长倪学萍认为,展品说明很难满足所有人的需求。“有人希望说明能够全面介绍展览的整体思路以及文物的历史、艺术价值,有人希望说明能够简洁明了,让观众在轻松的氛围中欣赏文物。”

合理安排,文物说明大多“突出重点”

展览中的文物说明一般由策展人统筹完成。记者采访中了解到,他们大多认为说明不应平均用力,而应有所侧重;不应保持单一形式,而应呈现多样化的风格。

“多数展品通常只会注明基本信息,重要展品才会进行突出处理,比如六朝博物馆正在举办的‘只此中国色·青’特展中,只有十几件重点文物标注了相对详细的说明文字。”六朝博物馆综合业务部主任张蕾说。

记者注意到,大多博物馆采取“突出重点”的方式。在扬州中国大运河博物馆,文物“石铺路”的说明为:“此石铺路为江苏镇江铁瓮城遗址考古发现的石铺路面遗迹的一部分,位于遗址西南部。石路呈东西向分布,揭露部分长约27 米,宽约2米。根据地层叠压关系,推测石路明代始筑,清代晚期废弃。汉末,京口(今镇江)因其地理位置的显要,孙权于公元207 年迁都于此,修建铁瓮城。南朝顾野王《舆地志》记载:此城为‘吴大帝孙权所筑,周回六百三十步,开南、西二门,内外皆固以砖壁’。”该文物说明不仅交代了石铺路的位置、历史,还以文献记载相佐证。

“这样的说明既不用花费过多时间去揣摩专业用词,又能在离开时留下一定印象,甚至还保有一点好奇心,参观结束后我会通过自己的搜索加深对文物的理解。这样的观展体验,再好不过了。”经常逛博物馆的徐央对此很赞同。

展品文字多了,容易让观众产生疲惫感。“我们以图文结合等多种形式,让观众在愉悦中了解文物特征。”中国海盐博物馆陈列展览部主任黄明慧介绍。该馆“盐城历代水井”的说明为:“古代盐城市区紧邻大海,水井成为保障历代盐城人生活的重要设施。盐城市区在考古调查中发现战国晚期至明清时期各式水井300余口,显示了古老临海城镇独有的文化现象。”现场展出有元、明、清等各个朝代的水井,还配有西汉、东汉、六朝、隋、唐、宋等朝代水井的绘图,可以看到水井的砌法、井砖的形状各不相同、各具特色。

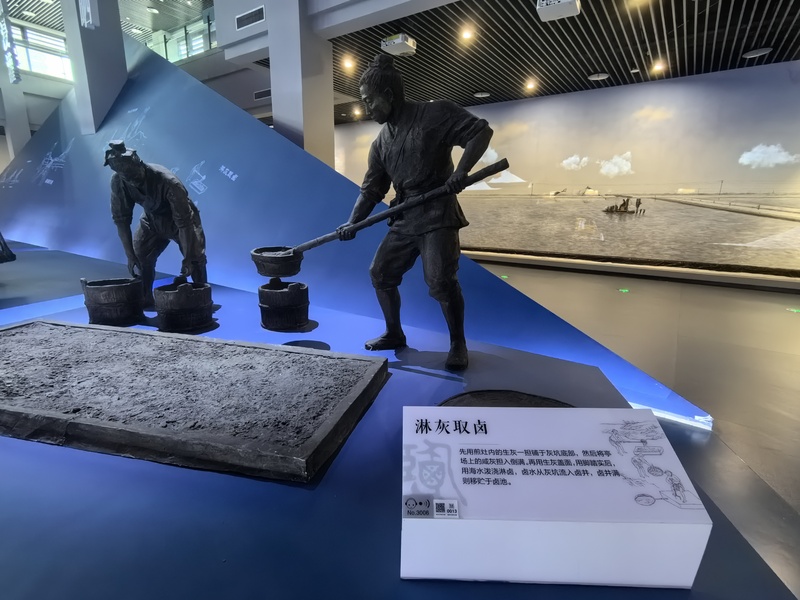

在中国海盐博物馆,不仅通过文字介绍了制盐工具盘铁、“淋灰取卤”的含义,旁边还以场景模拟形式还原了制盐过程。

在南京中国科举博物馆,有一本图册作为文物说明的补充,对馆内大多数文物进行详细介绍。“展品说明难讲清楚文物背后的故事,这本图册可以弥补展品说明的不足,让观众更好地了解科举文化。”该馆副馆长吴怡介绍。

技术加持,展品说明呈现不断创新

随着“博物馆+科技”态势发展,越来越多的技术手段应用于博物馆展陈中。“未来的展品说明,是考虑如何将静态文字转换为动态文字,让文物更好地‘活’起来。”黄明慧认为展品说明也应不断创新。

在文物下方加上二维码、提供语音导览服务,或者是通过多媒体互动显示屏展示、设计游戏等互动环节……许多博物馆正在不断探索展品说明呈现的方式。“博物馆的文物说明不用再局限于说明牌的方寸之间,文字说明也应满足不同观众群体的多样化需求。”扬州博物馆馆长束家平分析:“内容上除了常规的文物赏析,也可穿插故事性解读或是策展小记。除了将文物基本信息标注于说明牌,其余赏析解读类文字说明可以通过多媒体方式呈现。这种‘取长补短’的方式既保证说明牌上文物说明的精简性,还能更加全面、深入地解读文物、讲述策展思路。”

在苏州博物馆西馆展出的“亚述之王:亚述巴尼拔”特展中,可以通过投影,在浮雕文物原件上生动展示专家复原的着色情况,让原本平面的亚述帝国浮雕艺术鲜活起来。

苏州博物馆副馆长李喆介绍了近年来的创新举措:“苏州博物馆本馆基本陈列说明牌,左下方标注了微信导览索引号,观众直接回复文物编号至官方微信服务号,即可跳转至导览界面。苏州博物馆西馆的基本陈列和亚述特展都实现了VR导览,观众在VR眼镜中只要识别到相关文物或点位,就会自动播放动画导览。”

当然,高科技策展背后还需要策展人的用心。太平天国历史博物馆馆长杨英认为,文物说明不论长还是短,不论是旧形式还是新花样,最关键的是策展人员对于文物本身的研究程度。“只有策展人理解透彻,才能传达出真正有效的信息,否则所有高科技只能是空中楼阁,厚积薄发后才能深入浅出。”

同时,对于文物的解读是无止境的,高科技也无法将历史背景、文化表征、纹饰艺术等所有信息完全涵盖。“展览只能起到引导和启迪的作用,观众观看展览并非看书或者文章,而是要通过展览引导人们对中华优秀传统文化产生兴趣,并通过自发搜索相关资料深入学习研究,自觉关注、传承。”张蕾说。

新华日报·交汇点记者 杨民仆

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版