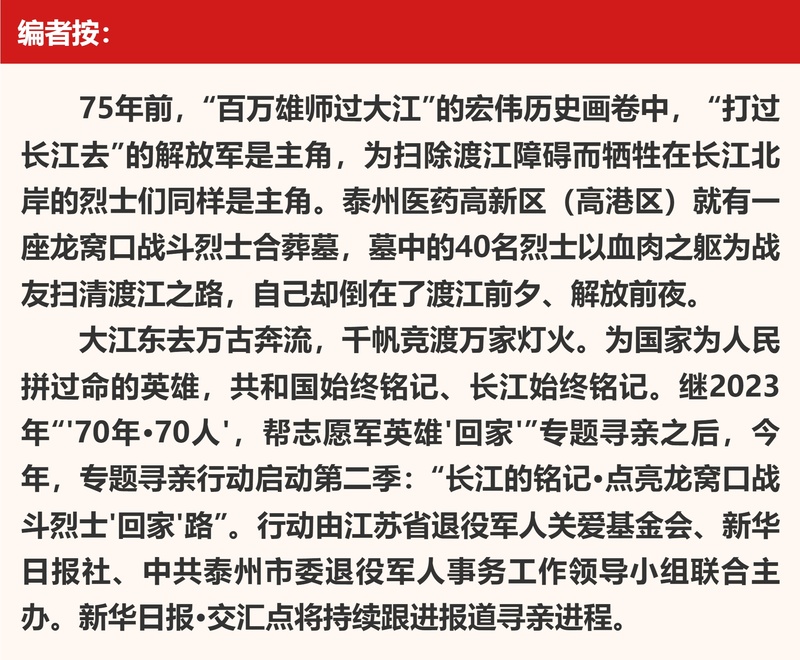

站在浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村,向东眺望,直线距离四五公里外的同山上,有一处小小的土堆空冢,聊以寄托葛安土烈士一家的思念。这思念,已在亲属们心中氤氲70多年,直到江苏来人,思念才有了具体方位——魂牵梦绕是长江,原来烈士长眠在长江边上的江苏省泰州医药高新区(高港区)。

在泰州医药高新区(高港区),口岸街道徐桥社区麦田边的40名烈士合葬土墓,是烈士原始安葬处。相隔不远的田河烈士陵园里,还有烈士们的正规墓。75年前,烈士们牺牲于渡江战役前夕的龙窝口战斗中,当地乡亲安葬了烈士,并为烈士守墓75年。为庆祝新中国成立75周年,让英烈们和亲人“重逢”,6月5日,由省退役军人关爱基金会、新华日报社、中共泰州市委退役军人事务工作领导小组主办的寻亲行动正式启动。26日起,寻亲专班带着首批线索到浙江进行寻访,成功找到3名烈士的亲属,他们是上虞烈士张东生、奉化烈士葛安土、黄岩烈士辛家齐。

6月26日 上虞 大雨

烈士张东生:长江北岸有他最后的身影

“70多年前,同村参加渡江战役的老兵张伯苗带回消息,说我小爷爷牺牲于长江边,现在才知道是安葬在泰州了。”6月26日,记者随寻亲专班来到浙江省绍兴市上虞区永和镇大墩村,烈士张东生的孙侄女张凌飞仔细询问着小爷爷的牺牲信息,他们一家迫切想知道更多关于亲人的消息。

大墩村,是此次外出寻亲的第一站。寻亲专班领队、泰州市退役军人事务局优抚褒扬处处长张华随身携带着一张表格,上面印有40名烈士合葬墓中的14名烈士亲属线索,都是由第三野战军第20军的后代们志愿提供的。线索细化到烈士的部队登记姓名、曾用名、地方志姓名、烈士墓姓名、中华英烈网姓名、部队籍贯信息、入伍年月、牺牲时所在单位、牺牲时职务、牺牲时间、牺牲地点、安葬地点等信息。这些信息之间有不少相互矛盾,但已是相当珍贵的线索。线索中有4条指向浙江,找到他们的亲属,是浙江之行的目的。

烈士张东生的侄子张国光家中,小院里三角梅开得正旺,三开间三层楼独栋小楼打理得一尘不染。“我叔叔离家时,到处战火纷飞,村民吃不饱饭,他是为国家而战,如今和平安定的生活,有一份是叔叔的功劳,他是我们家族的骄傲。”70多岁的张国光说:“父亲张水泉大我叔叔张东生十来岁,长兄如父,一起长大,感情很深,叔叔牺牲是父亲心里的痛。”

父亲生前常向张国光提及烈士张东生。回忆起叔叔,质朴憨厚的张国光眼里泛起泪光:“叔是家中小儿子,脸型长长的,个头不高,1.7米左右,跟我父亲很像,牺牲的时候还未结婚……”同村一起外出打仗的张伯苗后来回乡,说在泰州江边见过张东生,但在江南上岸后就再没见他了,可能是负伤不治……张国光说,当年父亲听到这里,心都碎了……

同村的谢瑞生也一直在热心找寻张东生的消息。81岁的谢瑞生告诉记者,他记得张水泉家门口曾挂过一块牌子,上书“张东海烈士”。张东海是张东生吗?永和镇人武部副部长罗一鎣查阅留存资料,在1983年记录的一条备注信息内找到答案:“张东海,曾用名张东生”,档案其余信息也均吻合。

永和镇上百官步行街上有个红色收藏馆,馆内一份“革命烈士英名录”上记录着上虞一带的烈士,记者在这里看到了烈士张东生的消息:“张东生,男,1917年生,朱巷乡大陡畈村人。1944年入伍,职务不详。1949年永安洲战斗牺牲。”

烈士张东生人生的起点大陡畈村,后来与高墩村并村,成为永和镇大墩村。而他人生的终点永安洲,位于泰州医药高新区(高港区)。

张华介绍,1949年4月8日,为扫除渡江战役前江北沿江的障碍,第20军、第23军炮兵配合华东警备第六旅首战龙窝口南首的靴子圩。历经48小时,激烈战斗胜利结束。在这场战斗中,全团有388名官兵伤亡,口岸街道徐桥社区村民自发安葬了40名烈士。

江苏人的登门拜访,让张东生烈士的家人获悉了更多烈士信息。“永安洲是小爷爷牺牲地,也好比是第二故乡。谢谢泰州人,帮我们安葬祭扫小爷爷。”张凌飞说,以后每年冬至、清明,他们家想去泰州为小爷爷祭扫,如有条件,还想实现爷爷夙愿,让小爷爷过长江,回江南,落叶归根。

6月27日 奉化 大雨

烈士葛安土:为逃国民党抓壮丁,他上山打游击

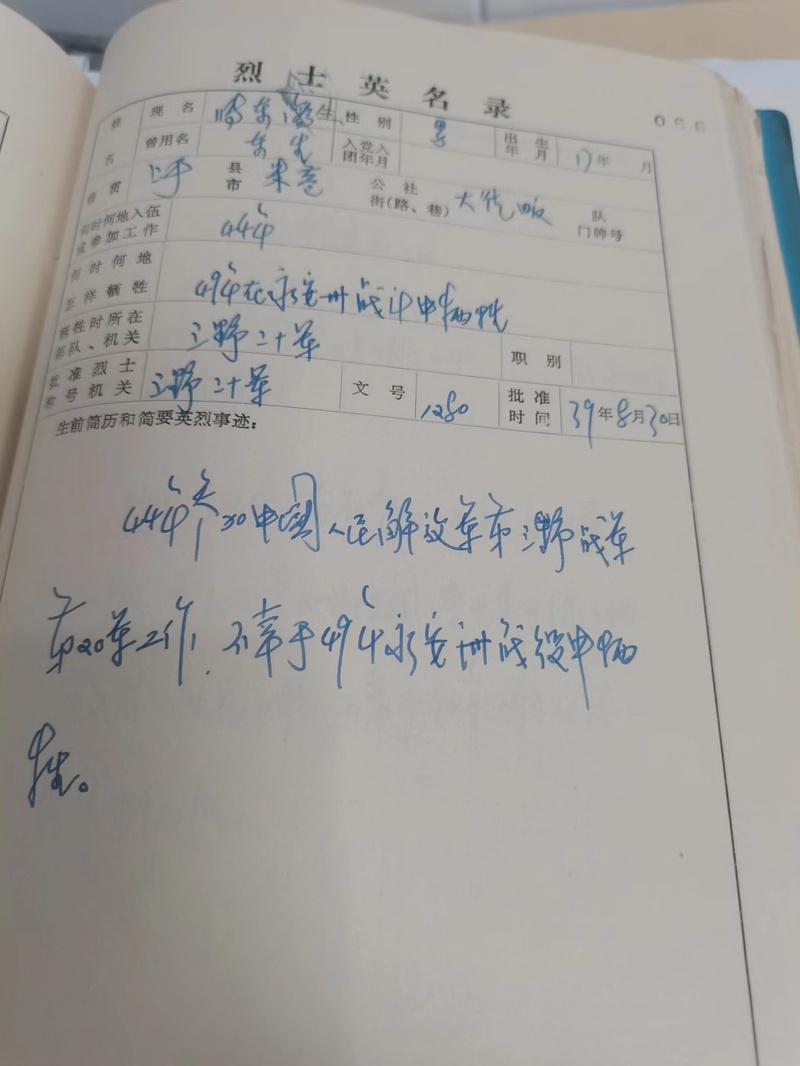

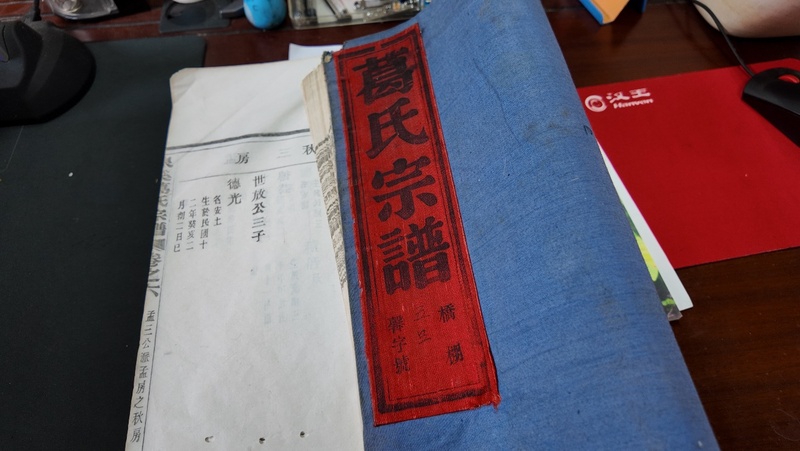

“革命军人牺牲证明书烈字第04607号 葛安土同志于1943年7月参加革命工作 在新四军一纵队三师九团任排长……”6月27日,79岁的葛奉年和71岁的葛昌年拿着烈士叔叔的“革命军人牺牲证明书”、家谱,早早等候在宁波市奉化区萧王庙街道前葛村社区服务中心,翘首期盼来自江苏的寻亲专班,等待着烈士叔叔的消息。

“世放公三子,字德光,名安土”,葛氏宗谱中记录着葛安土的信息。葛奉年、葛昌年兄弟告诉记者,1923年出生的葛安土是遗腹子,在家中排行老三,是最小的孩子。当时生活困难,为减轻家庭负担,二哥很小就被过继到人家,早早去了上海当学徒。葛安土就在大哥葛安友的庇护下长大。

1943年前后,时局动荡,国民党到处抓壮丁,一家但凡有两个儿子,就要派一人去打仗。20岁的葛安土不愿哥哥被抓壮丁,就偷偷跟着表哥加入浙东“三五支队”,这是一支活动在浙江省东部四明山山脉区域的游击队。起初,葛安土在宁波余姚市梁弄镇一带打游击,受到先进思想洗礼,加入共产党,此后随部队到泰州一带打仗。

葛奉年和葛昌年是葛安友的儿子,“其实,父亲在世时不愿提及小叔。”葛奉年说,小叔牺牲的事一直是父亲深埋心里的痛,每次说起都泣不成声。

1943年7月,弟弟外出参战,葛安友就很少收到他的消息。他在梁弄打游击时,还摸黑回家过两次,来去匆匆,只能与家人短暂团聚。再后来,家里就没了他的音讯,直到渡江战役结束,葛安友才从外出打仗的表哥口中得知,弟弟葛安土在渡江战役前夕牺牲了。当时,兄弟俩的母亲身体已经很差,忽闻噩耗,老母亲承受不住,没多久便与世长辞。葛安友安葬好母亲,又在旁边垒起一个空冢,以此寄托对弟弟的思念。

“我们愿意小叔和他的战友一起长眠泰州。以后清明前后,我们一家想带一捧家乡的土,到泰州看望小叔。”葛奉年说。

6月28日至29日 黄岩 小雨转晴

烈士辛家齐:“参军上战场,不做亡国奴!”

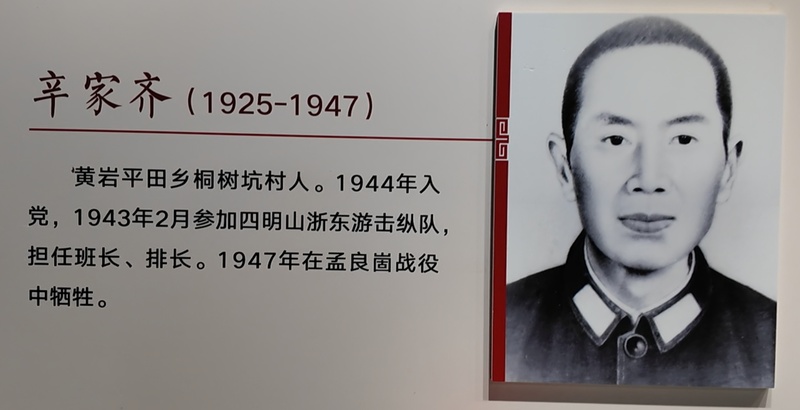

泰州的40名烈士合葬墓墓碑上,刻有名字“辛家兵”。比对中华英烈网,却只能找到“辛加齐”。

500多公里外的浙江台州,辛家齐烈士的侄子,71岁的辛明杰和82岁的辛明法,一直有个疑惑萦绕心头——家门口的中共台属特委机关旧址纪念馆墙上写着“辛家齐1947年在孟良崮战役中牺牲”,可当年参加渡江战役后返乡的堂伯母蒋夏香却很笃定地说过,在渡江战役前夕见过辛家齐。

6月28日,寻亲专班从宁波奉化区辗转到台州黄岩区。转入山路,开了近半个小时后,来到群山环抱中的桐树坑村,终于见到了辛家齐烈士的亲属。他们已在村口等待许久。“父亲辞世前叮嘱我们,要记得你小叔。”辛明杰说,当地有风俗,每年冬至、清明、大年初一,亲人要团圆。这些天里,他们家人吃饭前都会在心里念叨:“小叔你在哪啊,回家吧。”

一俟见面,双方心里的疑惑这才都打消了。烈士的名字应当是辛家齐。历经70多年,40名烈士合葬墓墓碑两次更换,风吹日晒后字迹模糊。寻亲队再次仔细核对老版墓碑,终于依稀看清墓碑上写的就是“辛家其”,后来的墓碑讹误为“辛家兵”。烈士曾经参加孟良崮战役,后又跟着部队一路向南。因音信不通,家乡以为他在孟良崮战役中牺牲,实际上却是牺牲在渡江战役前夕的龙窝口战斗中。过去的登记不严谨,同音字混用,中华英烈网的记录中,将烈士名字写为“辛加齐”。

在桐树坑村,处处可见红色元素。台州市黄岩区退役军人事务局优抚褒扬科科长金国华介绍,桐树坑是1941年10月至1942年11月中共台属特委机关驻地,也是抗日战争和解放战争时期台州的革命根据地。在艰苦卓绝的抗争中,桐树坑犹如一块磐石,牢牢地扎根于高山顶上,11年革命红旗不倒,被称为“高山上的战斗堡垒”。

在这样的红色氛围里,桐树坑村参加革命并外出战斗者众多,辛家齐一家出去的最多。村里的老革命都是和辛家齐一起长大的,说到他参战没能回来,无不伤心落泪。而同村外出参加革命的,只有辛家齐身未归……

“参军上战场,坚决不做亡国奴!”带着这份信念,辛家齐家中先后有4人走上革命路。“除了小叔,我们家还有二伯、堂伯父、堂伯母参加革命。”辛明杰向寻亲专班展示家中留存的记录,1925年出生的辛家齐是家中最小的孩子。

抗日战争爆发后,村民躲到山里面,有家不能回。辛家齐愤恨日本侵略军无恶不作,在前线打仗时表现英勇,被编入一纵三师九团,先后升任班长、排长,他带领的排被称为“辛家齐排”,可见他的作战能力。

瞻仰纪念馆墙上辛家齐烈士的生平简述,听着他的战斗故事,寻亲队员心中充满了对烈士的敬佩景仰之情。刻在泰州墓碑上冰冷的名字背后,是这样热血的战士,他英勇牺牲时才24岁。“不到现场,没法这样清晰地知晓烈士情况。”张华感慨。

29日下午,寻亲专班结束浙江站寻访。这一路,有满满收获,也有遗憾。循着4条有关浙江的线索,寻亲专班成功找到3名烈士的亲属,家乡在宁波市鄞州区陈金根烈士的亲属则未能找到。但寻亲专班表示,只要有线索,不会放弃找寻。回到江苏稍作休整,寻亲专班即将再出发,为10多名家乡在山东的烈士寻亲。

总策划 顾雷鸣

统筹 王晓映 郁芬

新华日报·交汇点记者 刘春/文、图、视频

记者手记

是烈士也是“雏鹰”,他们是家中的小儿子

“亲人的离去不是一场暴雨,而是此生漫长的潮湿。”在浙江一场接一场的“暴力梅”中寻亲,就想起浙江作家余华曾写过的话。找到烈士亲属,听他们吐露70多年的思念,这“漫长的潮湿”刺痛人心。

也许是巧合,此行浙江寻访的三位烈士,竟然都是家中小儿子。“小叔是家里最小的孩子,他的牺牲是我父亲心里永远的痛。”寻亲路上,常听到类似的话语。烈士们并非天生就是英勇杀敌的战士,他们像雏鹰一般,曾是承欢爷爷奶奶膝下的小孙子,是父母偏爱的小儿子,是兄长格外关照的小弟弟,是家人眼中永葆青春的孩子。

也不完全是巧合。“小儿子”往往是家庭里尚未成家的男子汉,20岁左右,正值青壮年,自愿参军报效国家,让已成婚生子的兄长留在家中。这是中国人在家国之间的情义抉择。

倒走烈士北上路,我们一路南下,帮烈士“回”了家。600多公里路,虽风雨兼程,但烈士家乡都通了高铁,食宿便利,更见锦绣浙江,青山绿水,一派富饶。大江东去万古奔流,千帆竞渡万家灯火。寻亲记者想向烈士报告:“你的家乡太平、和乐、富足,这盛世如你所愿。”

(刘春 王晓映)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版