虽说这周才刚入伏,但是南京人早早就开启了空调。现在的我们已经无法想象盛夏离开空调该是怎样“热辣滚烫”的生活。但在20世纪还没有冰箱空调的岁月,你知道老南京人都是怎么“消夏”的吗?深巷里的木屐仿佛踩出了夏天的鼓点,老井里的一口清凉瓜香让人意犹未尽,还有走街串巷的“吆喝声”,都是那些年老南京人关于夏天的“独家记忆”。

不少老南京人夏天都习惯穿木趿板

很多人都听说过南京水西门的木屐巷,南京古代制鞋业发达,木屐巷地名起源于600年前的明初,当时城内街巷规划为不同的手工业作坊区,木屐巷因巷子里全是制作木拖鞋的作坊而命名。

20世纪六七十年代,在塑料凉鞋和塑料拖鞋没有流行之前,不少老南京人夏天都习惯穿木趿板。趿板就是没有“齿”的木屐,它用原木制作,充作鞋底的木板经加工打磨使之光滑,然后是用帆布带或皮带钉上作为“鞋面”,穿起来非常方便。当时有一种专门加工木制品的“车木”作坊,冬天生产木嗡和陀螺,到热天就大量加工木趿板。

那时候的南京城,到了夜晚街巷到处都有木趿板拖在石板或卵石铺的路面上清脆的“喀哒”声,伴随着鼎沸人声和蝉鸣不断的喧嚣嘈杂,合奏出盛夏古城欢乐的“交响乐”。

深井里的“陵园瓜”就是夏的滋味

如今大家都爱吃“瓜”,但是南京人有多爱吃瓜,从一段老南京的传统民谚歌谣“西瓜令”中可见一斑:“从瓜州吃到青州,再从青州吃到通州”。意思是,吃西瓜从中间的瓤吃到了皮,最后还要把瓜皮给吃“通”了,要把整个西瓜吃“透”。

20世纪30年代时兴的“陵园瓜”,一听名儿就知道是南京土生土长的西瓜品种,当年在瓜果市场上风光无限。“陵园瓜”个头不大、花纹清晰、皮薄瓤甜,且价格便宜,相当受老南京人的欢迎。作家薛冰在《饥不择食》当中也曾提到,到了20世纪中期,家里也还在吃陵园瓜,“哪天见父亲没有拎枕头瓜,拎着陵园瓜回来,就格外高兴”。

要说西瓜跟啥是标配,老南京人会告诉你:“一口老井”。那些年,老南京的巷口老井里,浮瓜沉李是常见的景象。井水清澈寒凉,浸了半日的西瓜,带着一股爽气,混着瓜果的清甜,饱啖一顿,暑气全消。那是夏天的味道,也是童年的味道。

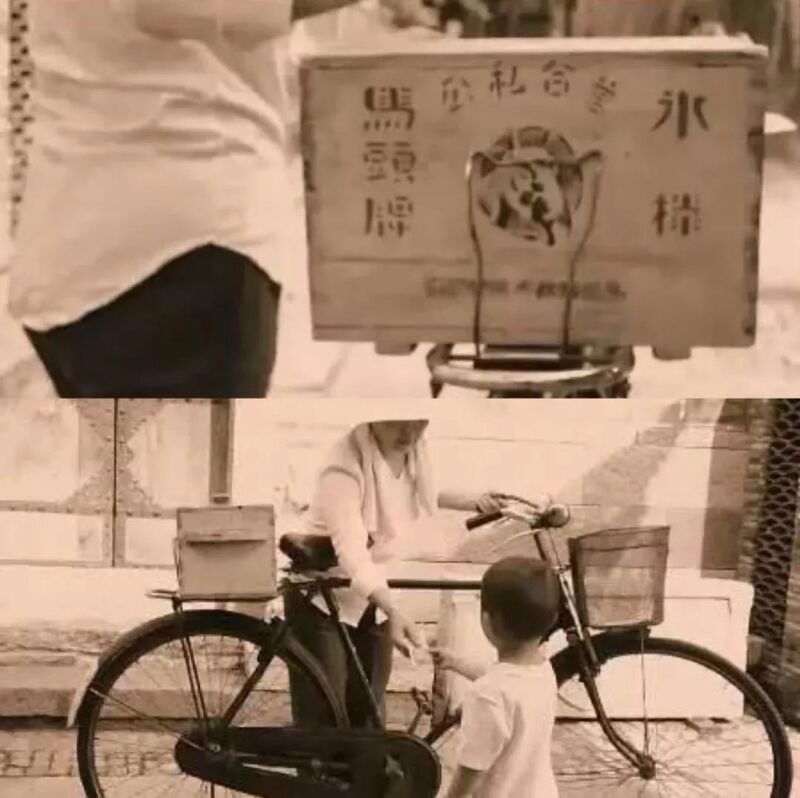

走街串巷的“马头牌冰棒”最“消暑”

现在的冰激凌品牌款式名目繁多,但对于老南京人来说,冷饮只有一个牌子:“马头牌”。“冰棒——马头牌,马头牌——冰棒”,当街头巷尾响起高高低低的吆喝声,配上木块敲击黄色冰棒箱的“啷啷”响声,老南京人便知道夏天来了。

马头牌冰棒产有奶油、香蕉、桔子、赤豆等品种。一等的是5分钱的奶油冰棒,用奶粉、糯米粉、精制白糖、糖精、香精等用水按一定比例熬制成糊状,经冷却后灌入模内再冷冻而成,硬度适宜,冰凉润滑,口感好,颇受欢迎。二等是4分钱的赤豆冰棒,三等是3分钱的纯冰棒。生产马头牌冰棒的南京糖果冷食厂,在20世纪80年代,成为江苏省最大的生产冷饮的厂家之一,那时候的年产值达1400万元。

同样,走街串巷的还有挑着凉粉摊卖凉粉的小贩,当时,尽管天热得吃不下饭,但每当卖凉粉的小贩途经家门,大人和孩子还是会忍不住吃上一碗爽口提神的绿豆凉粉,那滋味别提多美妙。

新华日报·交汇点记者 黄欢

图片来源:南京市档案馆微信公号

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版