编者按:根本固者,华实必茂;源流深者,光澜必章。古籍修复再现千里江山、紫砂陶器让茶香氤氲、丝绸再现华服之美、漆扇成为夏日里的小确幸……“非遗”项目如今成为“香饽饽”——中华优秀传统文化与青年相遇,掀起国潮热!在江苏,青年学子们在学校里学习着更专业的“非遗”技艺,“非遗”有传人。

东濠河畔,绿树掩映,南通蓝印花布博物馆置身其中。2006年,南通蓝印花布被列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,南通也被称为中国蓝印花布之乡。

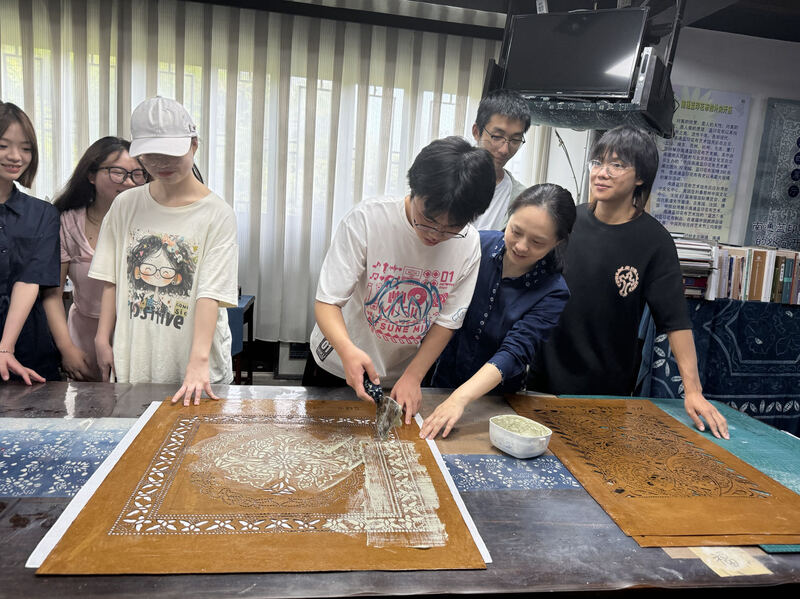

近日,南通大学纺织服装学院的同学们前往南通蓝印花布博物馆,体验这一蓝白相间的传统布艺——把防染浆剂用刮浆版刮入花纹空隙漏印在布面上,之后风干氧化,再将布匹浸入染料4到5次并一遍遍晾干,最后清洗防染浆剂并晾干……同学们在南通蓝印花布博物馆、南通大学蓝印花布艺术研究所老师吴灵姝的指导下,进行蓝印花布的染制工作。很快,一块块精美且独具特色的蓝印花布就制作完成。

“我们的防染刮浆的材料是由石灰、豆粉等材料合成的,已经雕刻好的铜版纸上的花纹,既有传统纹饰,也有吴老师原创的纹饰。我们在染色的时候可以通过手捏着来制造不同的印染裂纹图案,因此世界上找不到两块一模一样的蓝印花布……”介绍起蓝印花布的制作原料和制作方式,南通大学纺织服装学院轻化工程专业大三学生杨永坤滔滔不绝。

体验课程结束后,穿上由蓝印花布制作的中式服装,同学们纷纷合影留念。同样是轻化工程专业大三的同学张敏表示:“蓝印花布的美具有江南风韵,穿上身也很好看!很喜欢这种美丽的传统纹饰。”

“蓝印花布有白底蓝花和蓝底白花,丰富的吉祥纹样更是赋予了这样一块蓝白相间的布匹更多寓意,百年来深受老百姓的欢迎。”首批国家级非物质文化遗产传承人、南通蓝印花布博物馆馆长吴元新告诉记者。近年来,他带领团队着力于蓝印花布的保护、创新与发展。“我们在南通乃至全国各地收集了6万多件、20多万个中国传统服饰的纹样,展开抢救式收集。不仅如此,我们还在传统纹样上创新,原创制作了造型各异的百凤图和百鱼图等,深受欢迎。”

早在2008年,南通大学是全国第一个把国家级非遗传承项目引入的高校。吴元新作为“非遗”传承人才被引进南通大学,并成立蓝印花布艺术研究所。“这些年来,我们的蓝印花布走进大学生的课堂中,让更多同学体验蓝印花布、了解蓝印花布,喜欢上这项‘非遗’传统技艺,也期待着从这些同学中寻找到愿意把蓝印花布发扬光大的年轻人。”吴元新表示,不仅如此,他还在清华大学美术学院建立了传统印染工作室。

在南通大学纺织服装学院,记者还见到了很多蓝印花布的设计作品和文创产品。这其中,散发着清新味道的一把蓝印花布扇子小玩偶吸引了记者注意。张小丽教授告诉记者,团队在传统的蓝印花布的基础之上,通过各种功能整理技术,赋予蓝印花布多种新功能。“这把扇子和小玩偶的布料就增加了防蚊虫、抗菌等功能。我们添加天然的防蚊、抗菌天然功能试剂,并通过微胶囊包覆技术包覆后对蓝印花布进行处理,让天然功能试剂能缓慢释放独有的气味,这样一来,蓝印花布成品的防蚊气味就可以缓慢散发,长达几年之久。”此外,还可以通过添加负离子、远红外、防螨等功能试剂,赋予蓝印花布改善空气质量、防螨等功能。

南通大学纺织服装学院党委书记刘其霞介绍,近年来,南通大学和蓝印花布艺术研究所紧密合作,在传统印染技艺的学术研究、技艺培训、作品创新、传承人培养等产学研方面做了大量工作,积极培养蓝印花布青年传承人。不仅如此,对于南通土布、“跳马夫”等国家级“非遗”也进行了保护性开发和传承创新。

新华日报·交汇点记者 叶真/文 胡楠/视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版