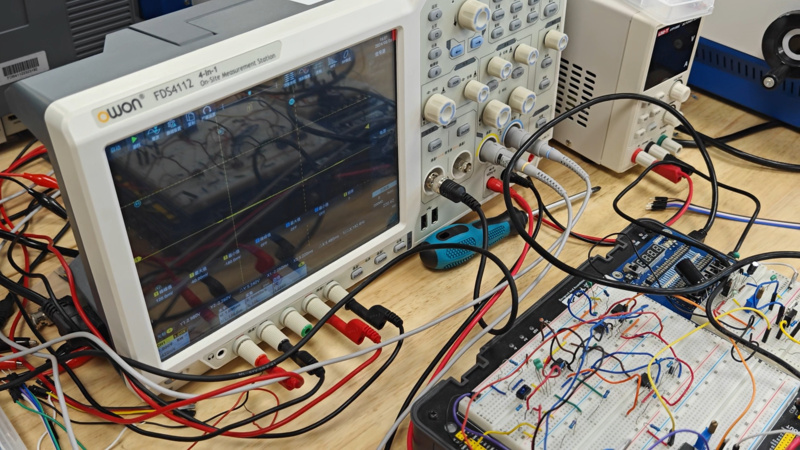

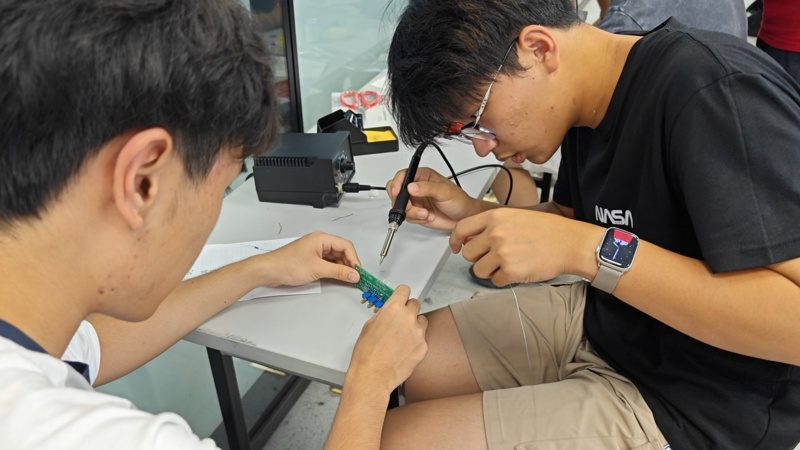

先在“面包板”上搭建单元电路,再将原件焊接安装至一旁的半实物仿真电动小车测试台,调试后的小车可以根据预设轨迹自动运行移动……8月21日,在东南大学未来技术学院新建成不久的电子电路实验室里,2023级未来机器人专业的50名学生正两两一组,熟练地搭建模块化电动车。

2021年5月,东南大学作为江苏唯一高校入选全国首批12家未来技术学院建设单位。2023年,东大未来技术学院孵化的第一个专业——未来机器人专业正式获批,这也是教育部交叉工程专业类下的首个专业。未来机器人专业如何培养“未来人才”?记者近日进行了探访。

项目化教学,一门课抵六门

“今天是新学期《电子电路》的第一节课,但授课的内容同学们却并不陌生。上学期大家刚刚学习完了《电子电路I》的前96个课时,这学期将剩下的16个课时学习完后,还将继续学习《电子电路Ⅱ》。”课程负责教师胡仁杰教授告诉记者,这一学年所教授的专业知识,如果放到正常的培养计划中,可以看作是电路基础、模拟电子电路、数字逻辑电路、单片机、嵌入式系统、综合电子系统设计等6门课程的整合。而这六门课程中,不乏以往大三阶段才会开设的课程。

六门课程浓缩于一门课,课程难度和复杂程度可想而知。但在胡仁杰眼中,“六合一”恰恰是这门课程在设计上的一大优势。以前的电路、数电、模电等专业课相互独立,内容有交叠冗余,且每门课的配套实验彼此间关联度并不高。但在实际的工程项目实践上,数电、模电等这些课程内容往往需要在交叉融合中进行系统化运用,这也就导致很多学生在分开学习这些课程内容时学得还不错,但面对复杂工程项目时,却显得力不从心。

“课程‘六合一’不是简单的叠加,而是以项目化、连贯性的教学为基础,由简入难,不断提升授课内容的梯度,增加项目的难度。”胡仁杰介绍,比如学生需要先学习如何控制电机、如何检测黑白引导线,之后再学习如何组建和操控模块化电动小车,进而再讨论复杂场景下的电动小车控制。“过去六门课程全部上完大概需要500多课时,而灵活重组后的这门课只需要200多个课时。此外,将专业知识贯通融合的项目化教学更有利于学生应用所学,在实践中应用体验。”

课上,首批未来机器人专业学生温余睿与搭档围绕电动小车的调试和控制展开热烈讨论。除了机械结构的设计外,电动小车电动机状态的测量、黑白循迹线的状态模拟等都是项目难点所在。“对我们刚进大学不久的学生来说,边做项目边上课既是巨大挑战,同时也是难得的学习机会。”此前,在信号调理的项目中,同学们需要将交流信号转变成直流信号,而这其中用到的一些元器件是通过模拟电路实现的。“那时候我们从来没有真正用过这些元器件,所以得现场查询数据手册,现学现用。”温余睿说。

胡仁杰表示:“随着课程内容的深入,后期我们还会构建VR城市街区环境、缩微城市街区沙盘等,进一步提高项目的趣味性,引导学生去探索、研究与实践。”

全新课程体系,交叉学科更要做减法

“未来机器人专业是一门以机械工程、控制科学与工程、仪器科学与技术等东大强势学科为支撑,融合信息、电子、计算机、材料、生医、医学影像等方向的交叉工程专业。其最大的专业特色在于‘研学练’一体的课程体系和大学分项目制课程设置。”东南大学未来技术学院副院长张亚教授介绍,机器人的本体机构、构造材料、精准控制、感知交互、智能决策等涉及不同的学科,但构建这样一门多学科交叉的专业却不能简单把原有专业的相关课程拼拼凑凑。“交叉学科如果不做减法,只做加法,那面对大量课程,学生肯定学不过来,也学不成体系。因此,必须要优化整合,留下最精华、最强相关的课程内容。”

张亚告诉记者,在传统课程里,一门课的学分往往比较少,4个学分基本属于一门大课,但在未来机器人专业,主干课程的学分更多,比如《电子电路I、II》是将以前20个学分的课程浓缩为10个学分,每门课5个学分;跨三学期的《统一机器人学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》课程则共计为18个学分,每门课6个学分。值得一提的是,《统一机器人学》《机器人创新实践》《机器人综合创新实践》等专业课程均以项目为驱动,将学习、研究、实践、竞赛等关键环节融为一体,培养学生自主学习、研究设计、工程实践、评价总结等方面的能力。

“几门大学分主干课程有近一半的学时需要学生动手实践,在此基础上,从学生大三开始,陆续开设6门课程,用于单独的项目实验。”张亚介绍,大二起,学院会为每位同学匹配一名学术导师和一名企业导师,且面向导师设立“太湖基金项目”、“埃斯顿基金项目”等,由校企专家共同命题,学生在导师的指导下开展贯穿本科阶段的课题制培养。“传统授课模式,是学生跟着老师按部就班地学,实验也大多为现有理论的验证,但在未来机器人专业,项目制教学内容会更具挑战,鼓励学生自主探索。”

“因为班里的学生都是大一进校后二次选拔来的,所以大家实力都很强,但我们通常不卷绩点,卷的是实力。”采访中,不少同学表示,尽管电子电路实验室今年4月才投入使用,这里却已然成为了大家交流实践的专属基地。课后或是周末来实验室,基本都能看到十几位甚至更多的同学主动过来做实验。

张亚透露,除了电子电路实验室,学院目前已启动建设机器人机构、机器人控制、机器人感知与交互、空地协同自主机器人以及未来机器人新技术等5个平台实验室,并计划打造全校共享的机器人科创空间。

没有标准答案,能看到的都不是未来

今年7月25日,未来技术学院建设工作推进会在京召开,会上交流环节,不少人提出疑问,未来机器人专业和机器人工程专业究竟有何不同?

“实际上,我们现在能看到的机器人,一定不是未来机器人。就好像美国波士顿动力公司发布人形机器人时,颠覆了大家对传统机器人的想象一样,真正的未来机器人,需要学生大胆畅想,自主创新。”东南大学教务处处长殷国栋表示,就目前而言,全国高校开设的机器人工程专业主要分布在自动化和机械工程两个学院,这也意味着机器人工程专业会带有很强的学院“基因”。而未来机器人专业却不同,其依托的是全校的资源平台,由多个学院共同支持,更有利于围绕机器人未来技术领域关键问题将多个学科的知识、方法进行科学整合。“未来机器人专业的学生是允许失败的,我们不会对项目课题设置所谓的标准答案,而是鼓励学生进行探索式的自主学习,让学生敢于提出想法,敢于创新。”

几天前,RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛全国赛获奖名单出炉,温余睿所在的东南大学3SE战队获得全国一等奖。大一新生就参与到这样一场行业高规格竞赛中,且收获了不俗的成绩,这让温余睿很受鼓舞。“我在团队中主要负责机械结构部分。在备赛中,我经常遇到图纸上设计好的内容,实际搭建却没法实现相应功能的情况。比如比赛中我们需要将一段平台往前运送一段距离,这时候需要用到较为复杂的一种结构,我们在第一次设计时就出了错,这也导致后面搭建时需要重新进行改进。”温余睿说,为了让机器人达到最好效果,备赛中临时改装零件是家常便饭,不断试错也让他收获了更多书本上没有的知识和技巧。

“我们希望学生可以花更多时间用于前沿探索,且鼓励大家做科研。像温余睿同学一样,班上学生参与学科竞赛、科研项目的热情很高,学习氛围很不错。”张亚表示,在对学生的考查标准上,除了绩点是否达标,学生课外研学方面的能力也会列入考查,比如是否参加过一些竞赛,是否做过相关课题,是否有过创新性成果等。

“在未来技术学院,考核成绩不是只看绩点的‘一锤子买卖’,而是一个全过程、全周期的考查。换句话说,哪怕是项目最终没有做成,但推进过程具备创新力,也有可能是最高分。”殷国栋补充,比如给学生一个项目,我们会每个月定期对学生进行答辩,一方面对其进行阶段性考核,另一方面也不断帮助学生进行想法的优化。

新华日报·交汇点记者 谢诗涵 文/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版