在时光的长河中,每一张照片都是不可复制的宝贵记忆,它们静静地躺在相册的角落,记录着往昔的欢笑与泪水。2024年盛夏,南京航空航天大学计算机学院“银丝计划”团队的30名学子,带着对历史的尊重和对老人的关怀,踏上了一场特殊的旅程——他们利用AI技术,为遍布全国的老兵与乡村老人修复那些因岁月侵蚀而逐渐模糊的老照片,让珍贵的记忆重焕新生。

科技赋能,光影重生

自2022年成立以来,“银丝计划”团队始终坚守初心,将科技的温度传递给每一位需要关怀的老年人,助老跨越数字鸿沟。此次老照片修复活动,不仅是技术的一次实践应用,更是对历史的致敬与传承。团队成员们走访了包括江苏、四川、湖南、广东、甘肃在内的二十多个省份,累计收集了上百张承载着岁月痕迹的老照片。这些照片中,有的是抗战老兵的英勇瞬间,有的是乡村百姓的日常生活,每一张都承载着厚重的历史情感。

AI修复,细节之处见真情

面对这些因年代久远而受损严重的老照片,团队成员们充分发挥了专业优势,利用AI技术进行高精度修复。“受限于拍摄技术和摄影器材,涉及人物肖像的老照片往往存在模糊、失焦、压缩等低画质问题。要完成高精度修复,需要对生物面部要素进行精准识别。AI基于深度学习算法,通过构建多层神经网络来进行人脸特征提取和分类,可对人脸区域进行识别,准确定位五官区域和皮肤区域,去除五官区域和皮肤区域中存在的多种退化状况,在保留人像身份特征的基础上增加面部细节,改善画质。”修复组组长王呈宇与11名成员全身心地投入到了紧张火热的修复工作当中。

在AI的助力下,照片中的模糊人像逐渐清晰,褪色的色彩也得以恢复。然而,对于AI难以完美处理的细节,如合照中的复杂场景和人物表情,团队成员们则亲自上阵,使用Photoshop等软件进行二次修复,确保每一张照片都能完美呈现其原始风貌。

情感交流,温暖人心

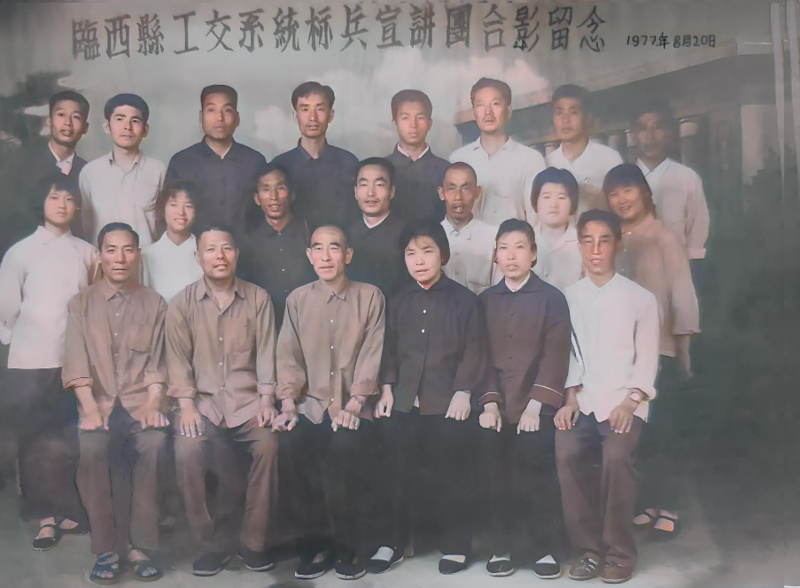

在修复照片的过程中,团队成员们与老人们建立了深厚的情感联系。他们不仅耐心倾听老人们讲述照片背后的故事,还通过修复后的照片帮助老人们重温那段逝去的时光。在河北省,年逾80岁的陈爷爷,缓缓地从他那泛黄而珍贵的相册中抽出一张“特殊”的照片,让围坐四周的年轻成员们目光瞬间被吸引。这张照片,穿越了近半个世纪的风尘,依然清晰地记录着1977年那个光辉的时刻——陈爷爷作为厂里杰出的代表标兵,受邀参加县里举办的先进事迹宣讲大会的珍贵瞬间。

照片中的陈爷爷,身着那个时代特有的朴素着装,面容坚毅而充满朝气,眼神中闪烁着对未来的无限憧憬与坚定信念。那份由内而外散发的骄傲与自豪,仿佛能穿越时空的界限。“那时候啊,我们厂刚收到县里全面改革的通知,大家伙儿都铆足了劲儿,每天从早到晚钻研精进技术,力求把每一个工件的误差做到最小,不断寻求突破和创新,想要为国家的发展贡献自己的一份力量,为国家争光,为家乡添彩。”陈爷爷的声音里带着几分怀念与感慨,他轻轻抚摸着照片的边缘,继续说道,“能成为代表去县里宣讲,对我来说,不仅是个人荣誉的象征,更是对我们整个团队辛勤付出的认可。”

这张“特殊”的照片,不仅记录了陈爷爷个人的一段光辉历程,更成了连接过去与现在,传承红色基因、弘扬奋斗精神的重要载体。在陈爷爷的讲述中,年轻一代不仅了解了历史,更汲取了前行的力量,明白了无论时代如何变迁,那份对国家的忠诚、对事业的热爱以及对梦想的追求,始终是激励人们不断前进的不竭动力。

展望未来,持续助老

“银丝计划”团队的故事,是科技与人文关怀深度融合的生动写照。三年来,从智能手机教学到反诈知识普及,从网上医疗资源的引导到阿尔兹海默症的科学认知提升,科技成为连接过去与现在、科技与情感的桥梁。它不仅帮助老年人跨越了数字鸿沟,让他们能够便捷地与子女保持联系,享受远程医疗的便利,还通过智能化的方式记录、整理和分享老人的珍贵记忆,让爱与传承得以延续。这种技术的应用,不仅体现了技术的先进性,更彰显了技术背后的人文关怀,让科技真正有了温度。正如团队负责人陆齐嘉所说:“我们希望通过这样的活动,让更多人关注到老年群体的需求。AI既是专业所学的技术手段,更是团队每一位同学的‘爱’”。

在快速发展的科技时代,如何不让任何一位老年人掉队。“银丝计划”团队的努力,也是对社会老龄化趋势的一种积极回应。随着老年人口比例的不断上升,如何更好地关爱老年人,提高他们的生活质量,成为了社会关注的焦点。团队通过一系列实际行动,不仅为老年人提供了实质性的帮助,也激发了社会各界对老年人群体的关注和重视,促进了全社会尊老、爱老、助老良好风尚的形成。

展望未来,“银丝计划”团队将继续秉持初心,不断探索和创新,为老年人群体带来更多元化、更贴心的服务。在这条充满爱与责任的道路上,也期待有更多社会力量加入到这一行列中来,让每一位老年人都能在科技的助力下,享受到幸福安康的晚年生活。

(通讯员 王石 陆齐嘉)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版