李艳萍是中方农业技术团队的一员。16年来,她每年至少有11个月的时间在非洲,把杂交水稻的“中国经验”带到非洲大地。

国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心副主任 李艳萍:我可以说,马达加斯加其实就是我的第二故乡。

2006年,在北京举行的中非合作论坛峰会上,中国政府承诺,在3年时间内,为非洲援建10个有特色的农业示范中心。2008年,李艳萍和湖南专家团队带着杂交水稻种子踏入了非洲最大的海岛国家——马达加斯加,李艳萍是团队中唯一的女性。

国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心副主任 李艳萍:马达加斯加是岛国,东海岸线台风一来一吹,水稻就倒了。西海岸线是热带草原气候,干旱少雨,所以就需要水稻抗涝同时又抗旱。

水稻是马达加斯加的主要农作物。然而,受制于种子质量、种植技术、基础设施等多重因素,马达加斯加的稻米产量一直无法完全满足本国民众的口粮需求。

国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心副主任 李艳萍:10多岁的小孩子真的瘦骨嶙峋,跟排骨一样了。我们自己就会买点饼干,买点糖去分给小孩子吃,小孩子好高兴地跑过来说谢谢。那个时候,你就会觉得,如果我能够用杂交水稻,让他们解决温饱问题。

在袁隆平院士的指导下,李艳萍和同事们十年内跑遍了马达加斯加所有的水稻种植区,成功培育出3种适合当地的高产杂交水稻种子,实现了杂交水稻在马达加斯加的本土化。

国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心副主任 李艳萍:马达加斯加的水稻品种是常规稻品种,它的平均产量是2.5吨每公顷,我们的杂交水稻平均产量能够达到7.5吨每公顷。

目前,已有20多个非洲国家引进种植中国的杂交水稻。中国杂交水稻在这些非洲国家落地生根、茁壮成长,结出了累累硕果。

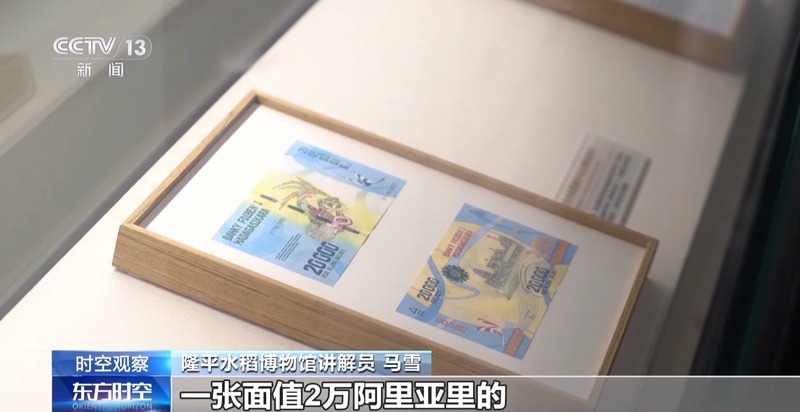

隆平水稻博物馆讲解员 马雪:我们现在看到的这张货币,一张面值2万阿里亚里的新版马达加斯加货币,上面印有水稻的图案,是2017年8月马达加斯加农牧渔业部官员一行人专程来到湖南长沙,送给袁隆平院士的一张特殊的礼物。

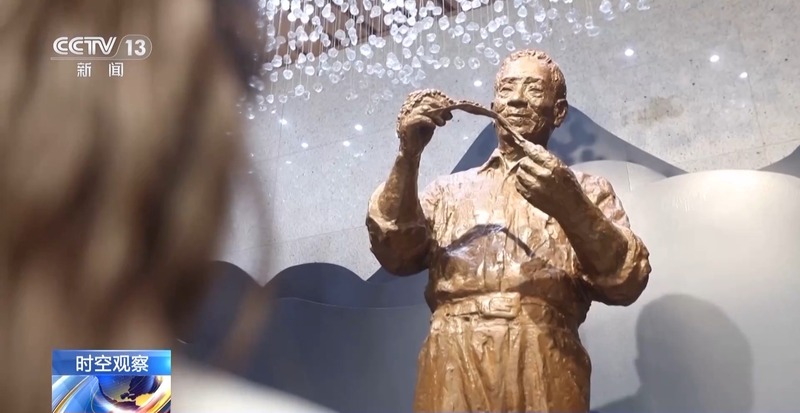

“愿天下人都有饱饭吃”是袁隆平院士生前最大的心愿。在他去世之后,马达加斯加原农业部的官员菲利贝尔在李艳萍的陪同之下,特地来到湖南长沙,在袁隆平院士的墓前献上了一碗来自马达加斯加的杂交水稻大米。

马达加斯加原农业部秘书长 现任联合国粮农组织驻马达加斯加代表处项目代表助理 菲利贝尔:在马达加斯加种植杂交水稻的农民委托我带一碗大米来纪念袁教授。如果没有袁隆平教授,马达加斯加就不知道杂交水稻品种。没有杂交水稻,马达加斯加就不能像中国一样发展。

根据《中非合作2035年愿景》首个三年规划,中国已向非洲派出500多名农业专家,培训近9000人次农业人才。截至去年底,中国已在非洲建成24个农业技术示范中心,推广了玉米密植、蔬菜栽培、木薯快速繁育等300多项先进农业技术,惠及100多万非洲小农户,助力非洲国家减贫发展事业。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版