自中国大运河申遗成功以来,沿线考古发掘出大量大运河文化遗存,进一步丰富了大运河文化。中国社会科学院考古研究所考古学理论研究室副主任、研究员刘瑞在参加9月5日举办的大运河文化发展论坛之“大运河的历史价值与现代意义——新时代大运河重要考古成果”分论坛时表示,作为今年年初入选“2023年陕西六大考古新发现”的汉唐漕渠与昆明池遗址项目,是近十多年来首次找到大运河的重要组成部分——汉唐漕渠取水口和部分渠身。汉唐漕渠与昆明池考古,作为迄今为止最大规模的汉唐时期水利工程考古,清晰而明确地揭示出汉唐时期国家水利工程的宏伟面貌。

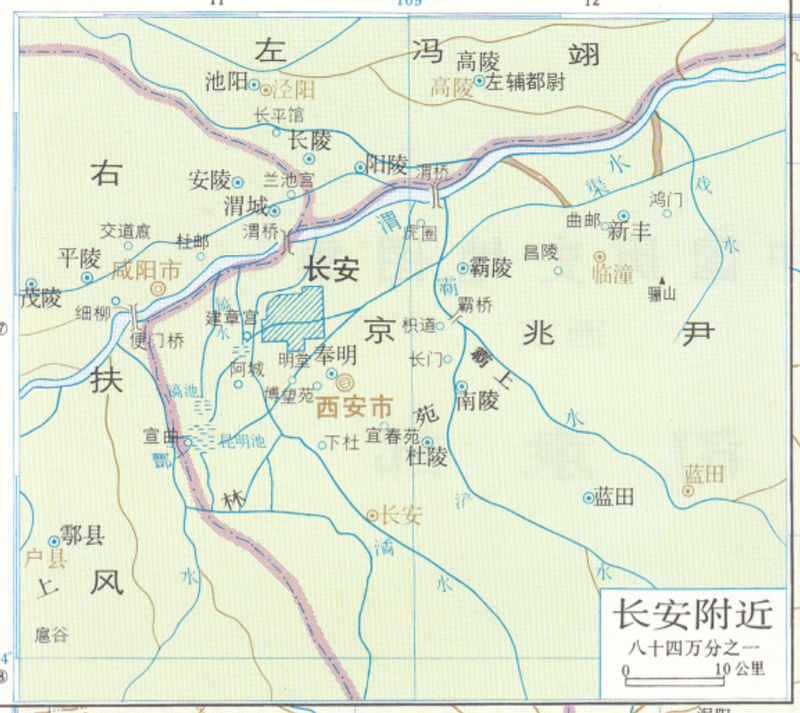

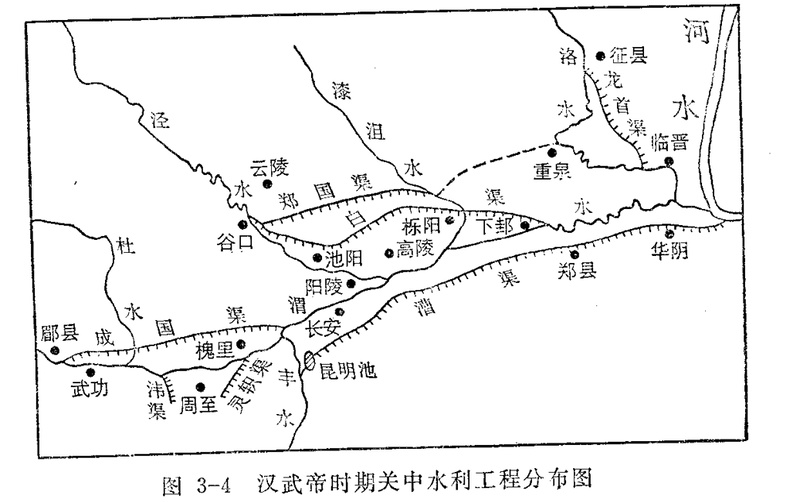

在今天西安市东北灞河以东,以灞桥区新筑街办半坡村向东经新合街办的万胜堡、陶家、田家、到新合村(含米家、王家、新合、共和村)有一段低洼地带,呈槽状,当地至今仍叫“漕渠”,号称“十里漕渠”。不过,“漕”在这里不念漕,而发“皂”音,故称“皂渠”。这就是汉代漕渠古道的遗迹。刘瑞介绍,从关东漕运的粮食沿渭水逆流而上,运到长安大约需要6个月。为了缩短漕运的距离和时间,汉武帝采纳了大司农的建议,开凿漕渠引渭水,不但节省漕运的时间和成本,同时也使关中地区的农田得到灌溉。据北魏郦道元《水经注》载,“其渠自昆明池,南傍山原,东至于河”,昆明池开凿后与漕渠相连,共同组成了庞大的水网。

上世纪60年代初期,为开展丰镐遗址考古曾勘探确定了昆明池的基本范围,但始终未发现漕渠。2012年秋至今,阿房宫与上林苑考古队先后对项目涉及的汉唐昆明池遗址进行了大规模考古勘探。经过十多年坚持不懈的努力,从考古学上确定了攸关汉唐都城粮食安全与社会稳定的漕渠渠首及部分渠线,确定了汉唐昆明池的池岸线和进、出水口,发现了与文献记载一致的漕渠与昆明池间的沟渠联系,昆明池、漕渠共同构成了汉武时代最大的水利工程。

“2014年中国大运河申报世界遗产时,因史料缺乏,洛阳以西没有在申报之列。现如今,我们新的考古发现证实了,洛阳一路向西,溯河、渭河而上,直抵关中——长安的漕渠道古道,是大运河的先声。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络。大运河不仅是凝聚中国智慧的古代水利工程技术代表作,更是中华民族悠久历史和灿烂文化的生动写照。大运河的考古延伸了历史轴线,丰富了历史内涵,活化了历史场景,为大运河文化遗产的保护和传承打下坚实基础。”刘瑞说。

新华日报·交汇点记者 李爽∕文 滕升智∕视频

图片由采访对象提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版