在大运河文化的保护、传承、利用中,考古发挥着至关重要的作用。作为大运河文化发展论坛的分论坛之一,9月5日下午,“大运河的历史价值与现代意义”论坛在扬州中国大运河博物馆举行。这一论坛同时也是新时代大运河重要考古成果暨中国考古学会大运河考古和保护专委会年会。会上,浙江大学教授、中国考古学会大运河考古和保护专业委员会主任林留根,中国社会科学院考古研究所研究员、考古学理论研究室副主任刘瑞,这两位知名考古学家进行了主题演讲。来自河南、河北、江苏等地的四位考古学者进行了大运河考古项目的案例分享。

“大运河考古是以大运河为研究对象的专题考古,就是运用考古学的理论技术与方法对运河本体以及与运河相关的文化遗存进行考古调查发掘与研究,搞清楚运河变迁的历史及大运河在中国历史进程中发挥的政治、经济、军事与文化的功能,揭示大运河所蕴含的历史价值、科学价值、社会价值、文化价值,为大运河文化带建设和国家大运河文化公园建设服务。”林留根细数了近年来,大运河沿线八省(市)共开展200余项运河考古工作,60余项考古工作取得重要成果,七处考古项目入选历年的全国十大考古新发现,三处考古项目入选中国考古百年百大考古发现。“通过考古学的视角,我们看到了一条历史与现实交替的深沉博大的运河,一条历经沧海桑田真实生动的运河。”

刘瑞向大家介绍了汉唐漕渠的考古新发现。漕渠是汉武帝为解决首都长安粮食问题在公元前129年开凿的运河,到隋唐时继续得到维护和使用。2012年以来,由中国社会科学院考古研究所与西安市文物保护考古研究院联合组成阿房宫与上林苑考古队,对汉唐昆明池遗址进行大规模考古勘探,目前已找到汉唐漕渠取水口和部分渠身,确定了汉唐昆明池的池岸线和进、出水口,发现了与文献记载一致的漕渠与昆明池间的沟渠联系,清晰而明确地揭示出汉唐时期国家水利工程的宏伟面貌。

“州桥踏月想山椒,回首哀湍未觉遥。今夜重闻旧呜咽,却看山月话州桥。”王安石的诗句记录下北宋首都东京城(今河南开封)的重要桥梁——位于汴河与御街交叉点上的州桥。河南省文物考古研究院书记刘海旺研究员介绍了对州桥与汴河遗址的考古发掘成果。考古发掘显示,宋代州桥为平桥,桥下密排石柱,现已不存。考古发现的州桥遗迹,系明代早期在宋代州桥桥基基础上建造的单孔砖券石板桥。令专家惊喜的是,州桥南北两侧的石壁依然是宋代旧物,保存着体量庞大的石刻壁画,由海马、仙鹤、祥云等祥瑞图案组成,在规模、题材、风格等方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平。刘海旺说,对州桥与汴河遗址的考古,首次完整揭露出了唐宋至清代汴河开封段的修筑、使用、兴废等发展演变过程,不仅为我国古代桥梁建筑史的研究提供了新的重要资料,也为研究中国大运河及其发展变迁史提供了考古实证。

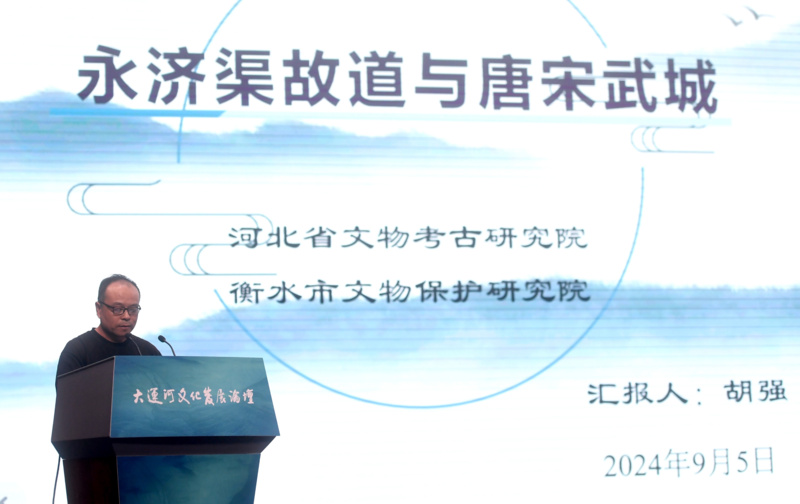

河北省考古研究院副研究员胡强介绍了对永济渠和唐宋武城的考古新发现。永济渠是继隋炀帝开通济渠、邗沟之后开凿的又一条重要运河。通过考古发掘,考古工作者基本明晰了河北省故城县境内永济渠故道的走向、形制和组构要素。故城段永济渠故道两侧分布有较为密集的唐宋遗址,规模最大的就是永济渠北的武城遗址。胡强介绍,武城是永济渠连通海运的重要节点性城市,该遗址古代陶瓷器遗存丰厚,年代延绵,既是印证武城城市变迁史的历史见证,也是研究唐宋时期瓷器消费情况的实物资料,对古陶瓷研究有重要意义。

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”不得不承认,饱受争议的隋炀帝杨广是中国大运河历史上无法回避的重要人物,他与扬州的渊源也极为密切。十余年前,扬州隋炀帝墓的考古发掘曾轰动全国,并入选“2013年度全国十大考古新发现”。扬州博物馆馆长束家平当时正是隋炀帝墓考古发掘的领队。他回顾了那次重大考古发掘,并介绍了扬州对隋炀帝墓考古成果的活化利用。“在隋炀帝墓考古结束后,扬州建起了隋炀帝陵遗址公园,展示隋炀帝与大运河以及扬州的不解之缘。”束家平说,隋炀帝陵遗址公园的规划定位以“展现帝王陵寝的规制和空间气质、展现考古学的严谨性和可持续性、展现公园景观的原真性和差异性”为总体目标,以墓葬本体为核心,以遗址保护为优先考虑,按隋唐时代古代陵寝制度的格局进行空间布置,突出了帝王陵寝沉稳、庄重的空间气质和历史沧桑感。

明代初年,著名水利学家陈瑄循北宋沙河故道凿清江浦河,解决了漕船经山阳湾逆流而上,常常倾覆沉没的难题。在清江浦上,陈瑄从东向西筑板闸、移风、清江、福兴、新庄五闸节制运河水流,递互启闭行船。其中的板闸一带的地理位置十分重要,是漕船北上进入清江浦的第一站,为运河交通的咽喉要地。淮安市文物保护和考古研究所副所长赵李博介绍了淮安板闸考古成果。从2014以来,淮安考古工作者对板闸遗址进行了持续发掘,清理了明代水闸、河道、河堤、码头和建筑基址等五类遗迹,此外,还在板闸古河道区域内,发现了两条明代沉船。“板闸遗址是以历史上的板闸为代表的水工设施群,以钞关为代表的运河配套管理设施群,以板闸镇为代表的街巷建筑群等为中心的历史遗存集合。”赵李博说,在考古发掘工作结束以后,淮安市对板闸遗址实施原址保护,已建成开放的板闸遗址公园,通过创新的形式原址保护板闸本体,反映运河历史格局,实现对文化遗产的合理利用,如今已成为大运河文化带上新的旅游目的地。

一次次考古发掘,一件件出土文物,阐释着大运河的厚重历史,启迪着大运河的美好未来。“大运河的考古延伸了历史轴线,丰富了历史内涵,活化了历史场景,也将为大运河文化遗产的保护和传承打下坚实基础。”扬州中国大运河博物馆馆长郑晶说。

新华日报·交汇点记者 于锋/文 郎从柳/摄 赵宇/视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版