9月20日晚,由无锡市惠山区锡剧艺术传承中心、无锡市锡剧院共同打造的锡剧现代戏《太湖春早》在常州现代传媒中心金色大厅上演。故事开场,一篇40年前的《人民日报》头版报道,唤回了一段刻骨铭心的改革记忆——

1983年,无锡县堰桥乡(现惠山区堰桥街道)借鉴农业联产承包责任制的经验,对乡镇企业的管理实行综合性改革。次年,由这场改革总结形成的“一包三改”经验被推向全市、全省乃至全国,有力助推了乡镇企业的异军突起,进而形成享誉全国的“苏南模式”。

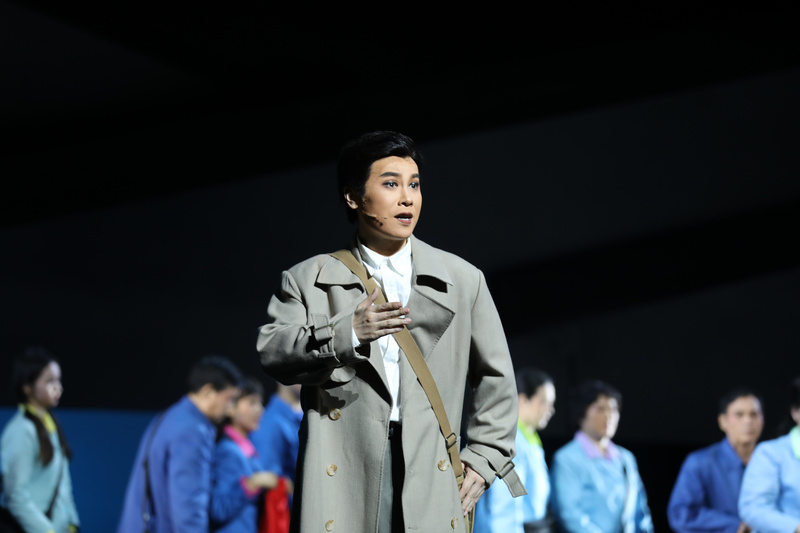

何为“一包三改”?“‘一包’,是乡镇企业经济承包责任制;‘三改’,是改干部任免制为选聘制,改工人录用制为合同制,改固定工资制为浮动工资制。向阳服装厂在改革大潮中的“敢创人先”,是‘锡商精神’的一种时代体现。”锡剧大师王彬彬第三代传人、剧中堰桥公社党委副书记叶立新饰演者王子瑜说。

“敢”,是这部改革大戏的主题词。淬炼于近代无锡工商业发展史的锡商精神,核心内涵之一就是“敢创人先”。如今,“干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”的“四敢”精神,不断激发全社会干事创业活力。“敢想敢做、敢为敢当、敢迎风霜、敢走险路、敢于追求、敢斗恶浪、敢于梦想、敢于向前、敢立潮头、敢领风骚……”剧中,一段一气呵成、明快嘹亮的“彬彬腔”,精彩诠释了改革者坚毅果敢的动人风采。

尽管声带受损,王子瑜依然不打折扣地完成了整场演出。来自“一门三代”的锡剧世家,王子瑜坦言,“光环”背后更有使命。左手是传承——新中国成立70周年之际,无锡市锡剧院传承的经典剧目《珍珠塔》入选《百部优秀剧作典藏》;右手是创新——直到此次演出登台之前,他还在揣摩要不要再加上一点儿“临场发挥”。“传承‘骨子老戏’要原汁原味,新创剧目则期待演员感受人物,增添个性化的理解和表达。”

“大窟窿,大锅饭,养懒助惰成癣瘢”。为了破除束缚生产力发展的旧体制和思想观念,剧中改革者“适应市场需求,考勤纪律不能少,奖勤罚懒按律条,因人设岗依需要,记工计件取酬劳”,因此遭到了巨大的阻力。工人们骂叶立新“自己端着铁饭碗,却要砸我的泥饭碗”,甚至伺机报复,几次割坏他的自行车轮胎。“停、停、停,行、行、行,是行是停是停是行难煞七尺男儿叶立新……”这一处,表面说自行车是行是停,实则映照了改革者在困难阻力面前的真实心路。

在无锡市锡剧院院长、叶立新爱人饰演者蔡瑜看来,就是这段戏,精彩诠释了戏曲的守正与创新:“有圆场,有抢背,好的现代戏不是简单的‘话剧+唱’,戏曲程式用得好,将为作品增添无限魅力。”

《太湖春早》由无锡市县两级锡剧院团携手打造,彰显模式创新。无锡市惠山区锡剧艺术传承中心成立于2018年,由国有剧团改制而来,目前拥有两名国家一级演员。“我们团里都是老演员,平均年龄50岁,有丰富的舞台经验,和市锡合作起来很有底气。”无锡市惠山区锡剧艺术传承中心主任孙锡琴笑着说。

今年63岁的演员钱伟,因为热爱未曾离开舞台,他在剧中饰演老厂长,也是叶立新的叔叔。“接连在《好人俞亦斌》《追梦路上》《太湖春早》三部剧中饰演叔叔,同事们都称我是‘叔叔专业户’,说我入戏太深,连背都驼了。”为了饰演好老厂长,钱伟颇费了一番心思:他的老丈人也曾是无锡某厂的厂长,一辈子正直敢为,他于是把老丈人作为角色原型悉心观察,以表演的形式致敬父辈、致敬一代改革者。

从六旬演员到“小锡班”,锡剧的传承风貌令人耳目一新。

面对镜头,每位演员都会自豪地谈起“小锡班”:成立十余年间,“小锡班”扩充了锡剧传承的后备力量,壮大了锡剧的受众群体。一个孩子学戏,就会带动一个家庭成为锡剧的观众。此次参加演出的许多演员都是“小锡班”的老师,一边教戏一边排戏,早已成为他们生活的日常。

锡剧是江苏省代表性剧种,也是无锡的一张文化名片,“太湖一枝梅”如何绽放“满园春色”?蔡瑜介绍,近年来,无锡市锡剧院坚持“多条腿”走路,创排了《泰伯》《蝶恋花·沈琬》《涓生之路》《红豆》等多部作品,涉及历史、红色、文学经典等多个题材领域,更兼顾“大戏”与“小戏”,其《红豆》取材于南梁时期发生在无锡的古典爱情故事,是全国首部小剧场锡剧。

“敢于尝试各种不同的题材、更加多元的形式,逐步明确自身定位、打造自己的风格气质,在戏曲传承创新和文艺院团建设发展的道路上,一样要有‘敢’的精神!”蔡瑜笑着说。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳/文 赵宇/视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版