卢光(化名)是无锡某平台的外卖骑手,今年40岁出头。前不久,他手里的官司了结,拿到2万多元的赔偿。他说:“肩上的担子明显轻了。”

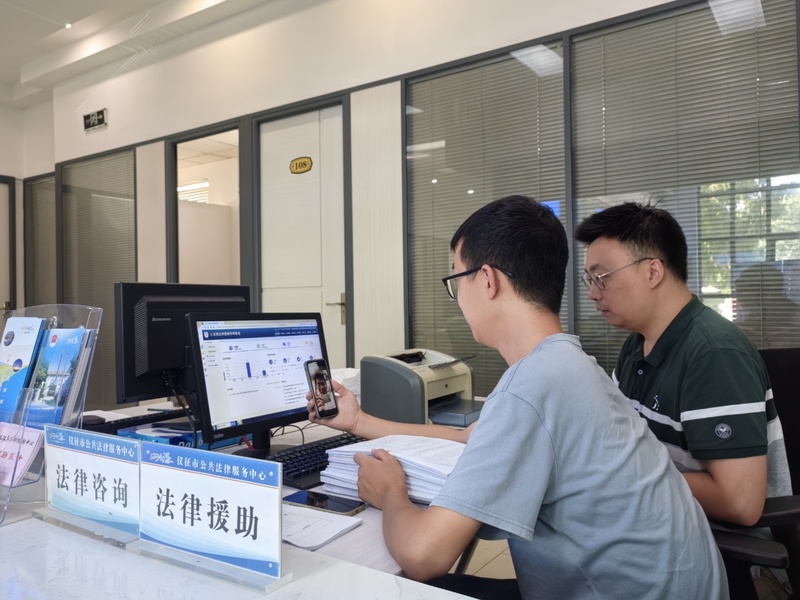

两年前,卢光被同为外卖小哥的王化(化名)撞伤,胫骨上段骨挫伤、膝关节软组织水肿。虽然交警认定王化负全责,但卢光没拿到一分钱补偿,原因是对方外卖公司、保险公司都不愿赔。卢光向无锡市梁溪区法律援助中心申请法律援助,中心受理后指派上海君澜(无锡)律师事务所律师徐坚办理该案。

徐坚陪着卢光上法院、跑鉴定,拿到一份认定误工期60天、护理期30天、营养期30天的鉴定报告。法庭上,面对保险公司的辩解,徐坚据理力争,帮卢光拿到全额赔偿。

让困难群众享受免费法律服务,是法律援助制度设立的初心。近年来,江苏省依法扩大法律援助范围,健全覆盖城乡的便民服务网络,有效解决困难群众“急难愁盼”法律方面问题。江苏省法律援助案件数量近年始终位于全国前列,常住人口受援率稳定在万分之十以上。2021年以来,全省共办理法律援助案件43.4万余件。

9月27日,省十四届人大常委会第十一次会议审议通过了新修订的《江苏省法律援助条例》(以下简称《条例》)。翻开《条例》,适当扩大法律援助范围,低收入群体法律援助全覆盖,设置法律援助工作站或者联络点……一项项近年探索出的新经验、新成果入法,形成法治硬约束,为群众的法治获得感越来越有保障。

一路走来,制度不断完善的背后,是法律援助工作向深处发力的见证——

连续五年实施省政府民生实事项目,在全省开展“法援惠民生”系列活动;

全省13个设区市全部将经济困难由本地低保标准调整为“最低工资”标准,实现全省低收入群体法律援助全覆盖;

案件类型从传统的劳动仲裁以及诉讼一审、二审程序案件,逐步向死刑复核案件、申诉案件、执行案件拓展,着力实现对困难群众合法权益的全面保护……

法援办理的大多是小案件,但小案件里也有“大民生”。20年来,省司法厅每年从众多案件中评选出十大优秀案件和十大好案件。细读案卷,记者看到了一个个普通人公平正义得到伸张的过程:

网约车司机叶文(化名)的劳动关系被公司强制转为租赁关系,一气之下把车停在远郊,公司以此为由将其开除。南京市栖霞区法律援助中心指派江苏臣功律师事务所律师张熠和北京市东卫(南京)律师事务所律师马长燕承办。十几轮沟通后,叶文在内的多名司机与公司达成和解,公司支付经济补偿金共计30余万元。

大学生倪希(化名)暑假到某健身中心兼职,口头约定的工资一直无法兑现。在劳动关系证据不足且健身中心撇清关系情况下,江苏立贤律师事务所律师王文娟深入调查发现关键证据,法院开庭审理判决支持倪希诉求,倪希拿到全部报酬。

李真(化名)工作时被航吊压伤右肢,公司拒付治疗费,邳州市法律援助中心为其提供法律援助。当法院强制执行未执行到任何财产时,江苏景来律师事务所律师胡传文帮助李真获得全额赔偿及两万余元利息。

“法律援助要让有需要的群众触手可及,就得织起一张近在咫尺的服务网络。”省司法厅法律援助中心主任李凤友说,近年来,各地法援机构依托法院、检察院、看守所和民政、劳动仲裁、人社、妇联、残联等重点民生部门广泛设立法律援助工作站,在法律需求旺盛、矛盾纠纷易发的村(社区)设立法律援助联络点。截至8月,全省建成工作站1443个,联络点18333个,站点覆盖率达到92.7%,基层法律援助的便捷性、可及性进一步增强,服务保障能力进一步提升。

扬州市广陵区状元巷一户院落里,孔尚(化名)和梁衡(化名)比邻而居50年。两家共用大门,且孔尚进出须从梁衡家堂屋通行,双方不时发生口角。去年11月,梁衡翻修大门,更换了钥匙,孔尚拿不到新钥匙,出行成了问题。孔尚通过社区法律援助联络点,找到广陵区法律援助中心。中心受理并指派江苏华朋律师事务所律师吴升承办案件。吴升了解案情、调取证据,在两方调解无果后,一纸诉状告到法院。今年7月12日,广陵区法院判决支持了孔尚的诉求,梁衡将大门钥匙交到了孔尚手里。

扬州市广陵区司法局局长刘娟说,广陵区建立贯通区、镇、村三级的法律援助实体平台,还加强与法院、人社、民政等单位有效衔接,建立完善信息通报、联动响应、案件流转机制,打通法律服务“最后一公里”。

从多年司法部法律援助案件质量评估中看,江苏省案件优良率连续位居全国前列。省司法厅一级巡视员张亦军说,江苏通过专项检查、随机抽查、庭审旁听、回访受援人、同行评估等方式加强日常监督指导,并常态化开展案件质量监管,不断提升法律援助案件办理质效。

新华日报·交汇点记者 倪方方

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版