“今天你们可能要吃苦咯,这是真正的田野考古。”71岁的尹增淮深一脚浅一脚地踩在通往韩信城遗址的泥泞小道上,笑呵呵地对身后的两位年轻文保工作者说道。此时,他的衬衫已被汗水几次浸湿又被风吹干,再浸湿贴在了身上。

9月末的一天,淮安文博界经验丰富的老前辈、淮安市博物馆考古部原主任尹增淮,顶着高温重访江苏省文保单位韩信城遗址,开展文物“四普”工作。

淮安市“四普”工作特色之一是构建起“以老带新”的“传帮带”模式。曾两次参与全国文物普查的尹增淮,此次以淮安市“四普”专家组成员的身份,再次加入这项20多年开展一次的大型调研工作中。

尹增淮个子不高,长年在一线的奔波,还让他患上腰疾与风湿性关节炎,但只要一参与到文物工作中,他总是精神抖擞,“别人说我有一双‘小鬼腿’,哈哈”,尹增淮笑声爽朗。多年的野外工作,让他练就了一双好脚板。连随行的两位年轻人也不时要说声,“尹老师,等等我。”

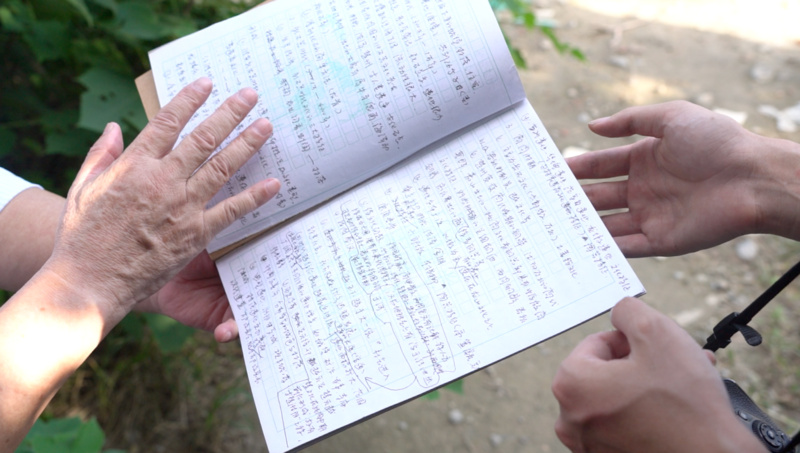

来到曾经亲自进行考古勘探之处,尹增淮的目光中都不自觉地流露出亲切之感,“你们别看这里杂草丛生,其貌不扬,其实韩信城遗址就在我们脚下。”只见尹增淮从一个背带泛黄、印有“首届江苏青年考古论坛”的白色帆布袋中,翻出一本手写笔记,递到第一次参与“四普”的奚超锋和王子涵面前,笔记上面记载着尹增淮对“古墓葬”“古遗址”“石刻”等多种文物点的普查经验,密密麻麻的手写字,让淮安市文物保护和考古研究所的两位年轻文保人,不由得对身旁这位头发花白的尹老师竖起了大拇指。

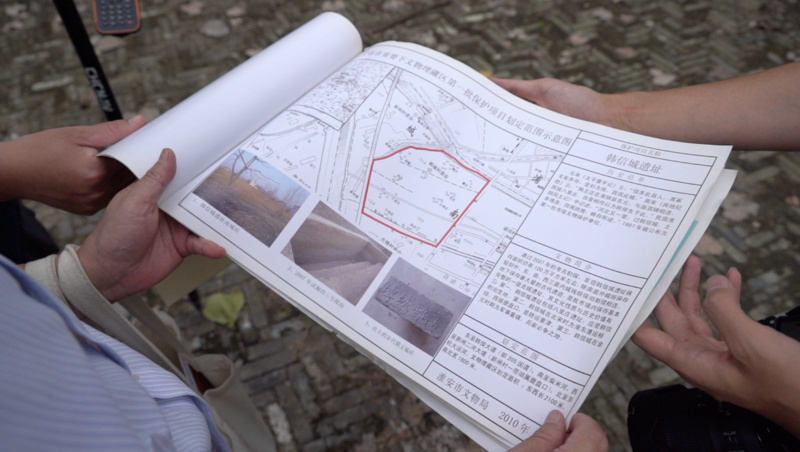

尹增淮向两人回忆道,2007年,其主持韩信城遗址考古勘探与试掘工作时,确认遗址面积约100万平方米,现残存南城垣长500余米,“其实,文物保护不一定要破土动工建成景点,像这样子保留下来这片寂静的古城遗址,也是一种保护嘛”。尹增淮还强调:“其实韩信城并非汉代所建,其为韩信所筑是历史传说。依据考古地层学的断代方法,我们判断韩信城南城垣的建造年代应在宋元时期。不过从文献资料或考古资料论证,我国古代首屈一指的军事家韩信的出生地,正在韩信城遗址范围内。”

在尹增淮如数家珍地介绍文物点情况的同时,奚超锋和王子涵也扒开密林,不顾蚊虫的叮咬,操作起RTK定位仪、无人机、高精度安卓终端等专业仪器,对文物点空间位置、保护级别、保存现状、本体边界等数据进行测量测绘、打点采集、信息录入。如今,尹增淮已不需要亲自动手参与测量工作,但有他在,年轻同志心里便踏实了许多。

“韩信城遗址在文化内涵上有宝贵的历史价值和考古价值,寻访此类遗址时,能有熟知全市文物分布情况的‘活地图’尹老师出面,让我们少走了很多弯路。”王子涵对尹增淮的出马,表达着感谢。

对尹增淮而言,文物工作是信念的坚守、文化的守护与无私的奉献。尹增淮的父亲尹焕章,是为中国考古事业奉献了一生,作出卓越贡献的老一辈考古学家。因为父亲工作的关系,尹增淮从小在南京博物院家属楼长大,深受熏陶。后来,他也传承起这份热爱,走上了守护文物的道路。“父亲常说,考古要对历史负责,要有献身精神。我始终铭记并践行着。”谈起文物事业,尹增淮饱含深情、中气十足的嗓音中夹杂着对往昔岁月的深深感慨。

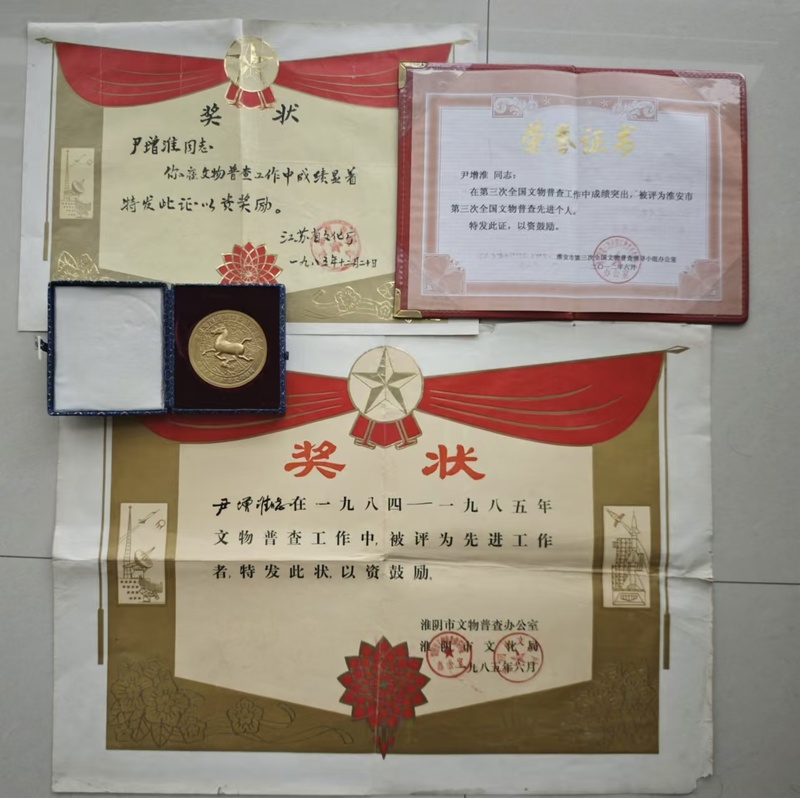

在第二、第三次全国文物普查中,尹增淮都因优异成绩被评为全国及省市文物先进工作者。“四普”工作之余,尹增淮还和两位年轻文保人回忆起“二普”与“三普”文物勘查情况及背后的故事。

1984年,尹增淮还是一名普通的文物普查队员,在江苏泗洪县参加第二次全国文物普查时,他蹚过河,睡过庙,一双脚每天跋涉数十公里。“二普”工作虽然艰苦,却坚定了尹增淮对文物事业的热爱。普查期间,还有件意外收获,成为尹增淮兢兢业业考古路上的绝佳奖励。

一天,当他走到钵池乡孔洼村时,找了处老农家想要些水解渴。喝水休息的间隙,尹增淮眼睛一亮,发现老人家的床底有一个用作尿壶的铜质虎子,其口部似张口的虎首,背有提梁,圆腹,下有四足。尹增淮立刻热情地和老人攀谈起来,聊天过程中尹增淮得知这个铜质虎子是老人的儿子在村子附近挖沙时,在一处不知名的古墓中发现的。一听到古墓二字,尹增淮更加确信自己的判断。他鼓励老人将文物上交。后经鉴定,该文物成为珍贵的国家一级文物,六朝虎子。

2007年,“三普”工作拉开帷幕,此时尹增淮已在考古界历经千锤百炼,成为淮安市“三普”工作的领军人物。他带领考古队员几乎跑遍了淮安市辖区的每个乡镇、街道、村庄,还经常前往各县区答疑解惑。随后,他又主持了全市重点地下文物埋藏区划定工作。

“我们在对清晏园进行‘三普’摸底时,发现有一些珍贵的碑刻散落在园内,这些碑刻内容是历代皇帝为了褒奖历任河督的治水功绩所赐的御碑真品,对‘运河之都’淮安而言意义重大,应加强重点保护。我们将这一现象呈上报告,引起了地方政府的重视。所以现在‘四普’再去清晏园时,你们就会看到一个‘总督河道部院御碑园’,把碑刻进行了集中展示。”谈到普查工作中的小成就,尹增淮的语气中透露出发自内心的喜悦。

尹增淮没想过,退休后还有机会再次参与到文物普查工作中,“说实话,能够三次参与全国文物普查,能给年轻同志提供一些帮助,我是很激动的”。在年轻人面前,他向来没有半点儿长者的倨傲,而是温和热情,知无不言。

作为全体普查队员的“师父”,在尹增淮身上,年轻的普查队员们感受到了老一辈文物工作者不畏艰难、不辞劳苦、不图名利、认真踏实的工作作风。“和尹老师相处下来,我们认识到文物普查不光是对文物资源进行摸底,而且要敢于提出发现的不足之处,对文物的文化价值进行梳理。”奚超锋深有感触地说。

“对文物抱有一颗尊重的心,对文脉用心守护,我在你们身上看到了用心。”尹增淮不时拍拍奚超锋和王子涵的肩,语重心长。

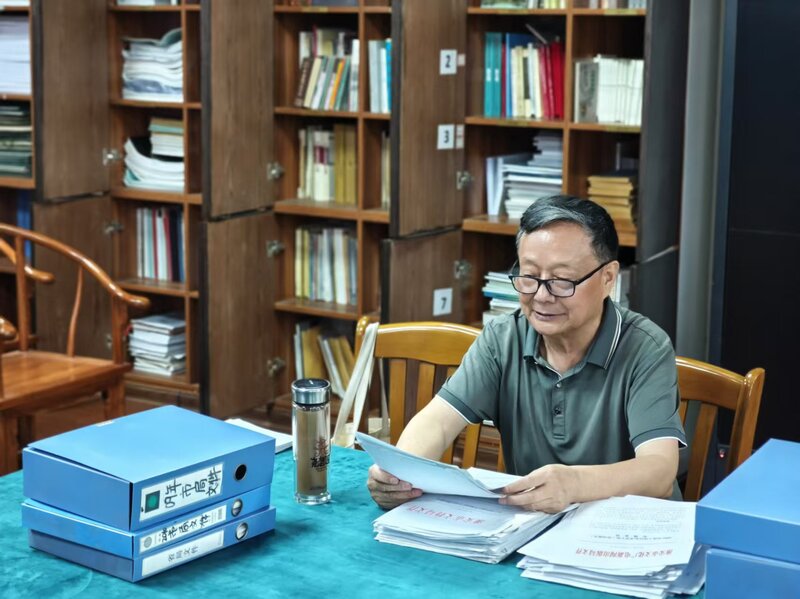

结束一天的“四普”工作后,已是傍晚6点,尹增淮没有休息整顿,便又驱车前往淮安市文物保护和考古研究所岔河工作站。原来,退休后的尹老被返聘,驻扎在离家车程40多分钟车程的洪泽,继续发挥余热。“现在,我正抓紧时间做文物考古资料整合工作。以往的考古工作成果,如果不整理成文字,留予后人,就太可惜了。”尹增淮透露,至目前已撰写了《江苏淮安运河村一号战国墓》《淮安金石录》《淮安石刻·碑刻卷》《淮安考古七十年》等各类考古报告及学术论著近百篇。

夕阳的余晖映照在尹增淮时刻露着笑意的脸庞上,显得这位老人更加亲切可爱。尹增淮,就是这样一个追赶时间的文保人,71岁仍奔走在自己的热爱里,守护着一城文脉。

新华日报·交汇点记者 虞越/文 高鑫/视频

通讯员 胡锦文 陈龙

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版