作为一代美术大师,傅抱石以其深厚的艺术造诣和独特的实践探索,在中国传统美术的革新与发展史上留下了浓墨重彩的一笔。

为纪念傅抱石诞辰120周年,由江苏省文化和旅游厅主办的“傅抱石:二十世纪山水画的高峰”特展正在南博举办。这一展览汇聚了傅抱石各个时期150余件(套)山水画精品,堪称迄今为止最大规模的傅抱石山水画展。

走进展厅,观众进入了一个由笔墨构建的壮丽世界。一幅幅苍莽雄肆、水墨淋漓的山水图景,尽显独特的“抱石风骨”。在此,我们不仅能领略到傅抱石先生的艺术魅力,更能共同回望他波澜壮阔的艺术人生,深刻感悟其蕴含的艺术精神与创作理念,体会这位百年巨匠为后人留下的宝贵精神财富与永恒印记。

最重要的老师是大自然本身

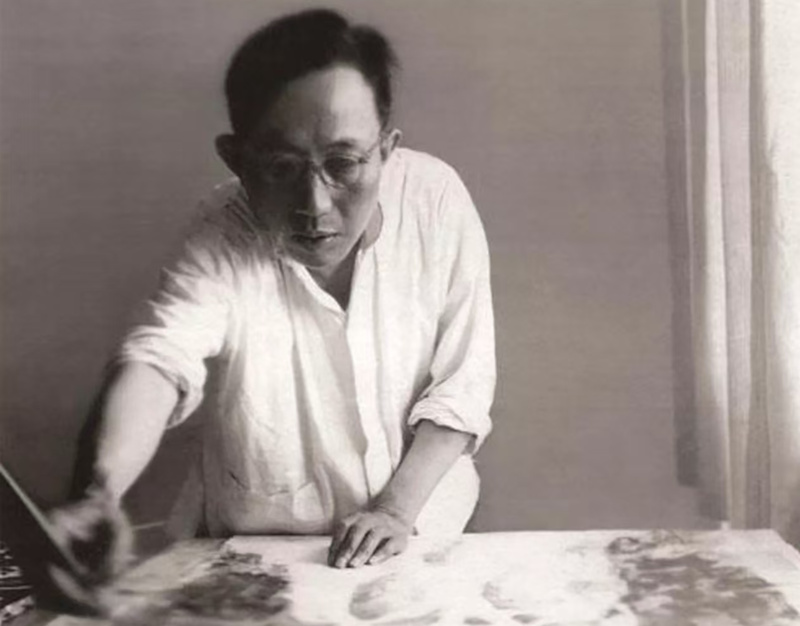

傅抱石,1904年出生于江西南昌,幼年家贫,11岁就在瓷器店当学徒,自学书法、篆刻和绘画。17岁时,傅抱石进入江西省立第一师范学校艺术科,开始绘画创作和研究。1933年,著名画家徐悲鸿慧眼识英才,帮助傅抱石获得公派留学日本的机会。1934年,傅抱石在东京举办个人画展。1935年,傅抱石回国后,经徐悲鸿介绍,来到南京任教于“中央大学”艺术系。1939年携家至重庆,继续在“中央大学”任教。1949年后曾任南京师范学院教授、江苏国画院院长等职。

“作为新金陵画派领军人物之一,傅抱石以山水画家、山水画理论家和美术史论家的多重身份参与并几乎主导了二十世纪山水画数次重要变革,取得了举世瞩目的艺术成就。”江苏省美术馆副馆长万新华说。

明末清初的著名画家石涛是傅抱石极其推崇的人物。石涛“笔墨当随时代”的主张深深影响了他的一生。傅抱石的原名是长生、瑞麟,因为将石涛视为精神导师,他自号“抱石斋主人”,后来直接改名为“抱石”,一是取屈原“抱石怀沙”之意,另一也是源于对石涛的尊崇。

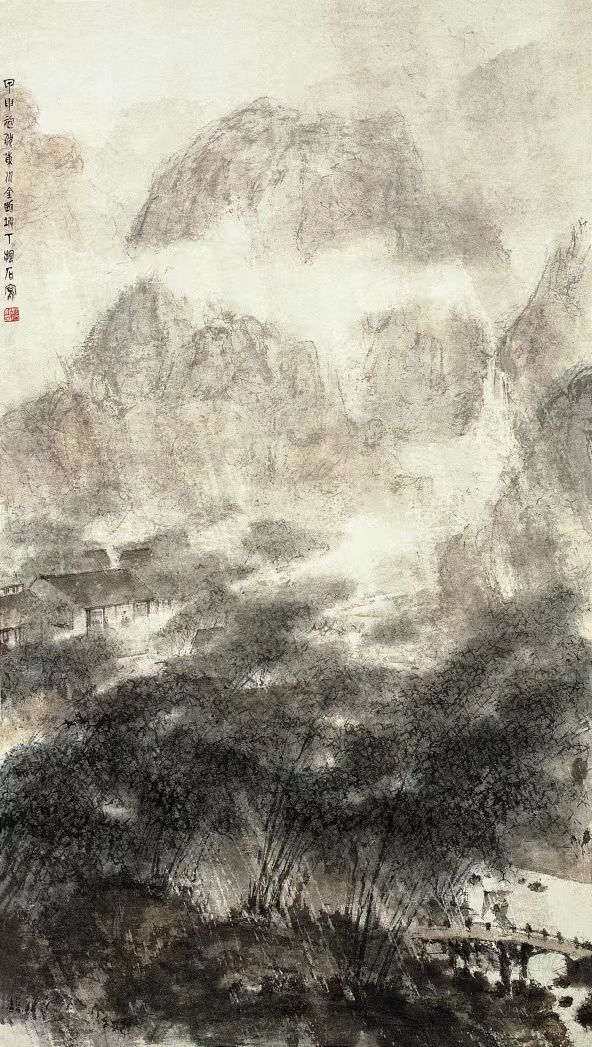

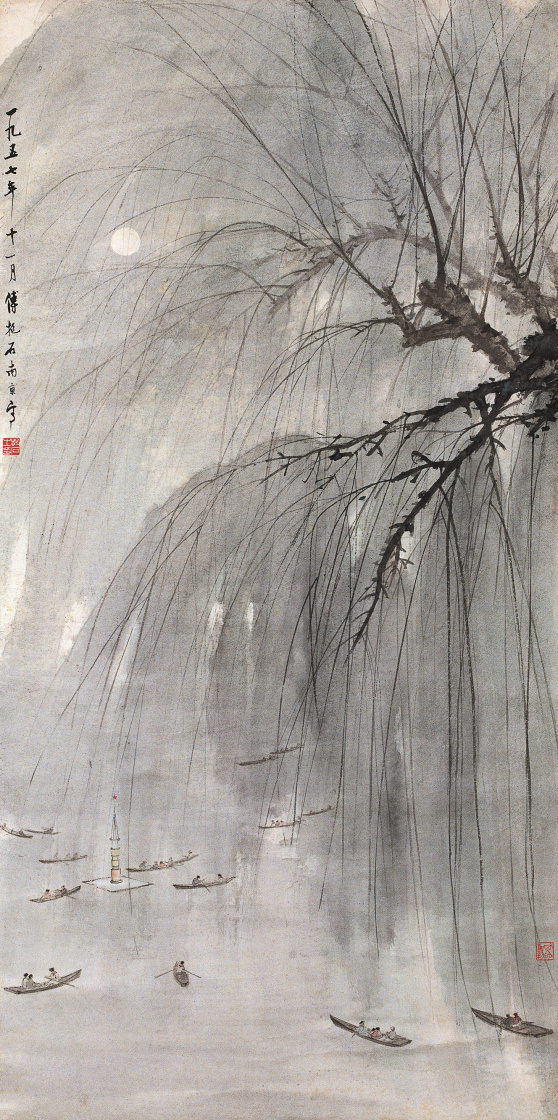

“笔墨当随时代”,傅抱石一大艺术成就,就是创造性地以“散锋”打破了传统山水画中惯用的“中锋”或“侧锋”,以“面”打破了传统山水画中惯用的“点”和“线”,创作出独具特色的“抱石皴”,取得山水技法上的极大突破。他对山水画的章法、墨法都进行了变革,对色彩融入水墨颇有心得。他还“构写前人的诗,将诗的意境移入画面”,创作以山水为主的“古人诗意画”,寄托中华民族的抗战精神。

《潇潇暮雨》《萧然放艇学渔人》《山中寻诗》《万竿烟雨》《王维渭城曲诗意图》《月落乌啼霜满天》《寻隐者不遇》《不辨泉声抑雨声》……“在傅抱石:二十世纪山水画的高峰”特展上,一批佳作勾勒出傅抱石早期的艺术轨迹。

“傅抱石以大自然为老师,大自然触发了他的灵感,给予了他丰富的艺术创造力。”万新华说,从《潇潇暮雨》《万竿烟雨》《不辨泉声抑雨声》这些作品可以看出,傅抱石擅长画雨、泉、瀑。无论是巴蜀的疾风骤雨,还是江南的绵绵细雨,都被他生动地再现于画幅之上,交织出一曲风声、雨声、水声共鸣的交响乐,使观者有疾风夹雨扑面之感。

谈及画雨,傅抱石曾这样说:“古代画家不直接画雨,而能使人产生下雨的感觉……到了清代的金冬心,开始摸索直接画雨的方法。我受了他的影响,也吸收了西洋水彩画的表现方法。但是,对我来说,最重要的老师是大自然本身。”

思想变了,笔墨就不能不变

“在傅抱石:二十世纪山水画的高峰”特展上,展出了一封1961年2月傅抱石所写的《思想变了,笔墨就不能不变——致友人的一封信》,其中提出“由于时代变了,生活、感情也跟着变了,通过新的生活感受,不能不要求在原有的笔墨技法的基础之上,大胆地赋予以新的生命,大胆地寻找新的形式技法,使我们的笔墨能够有力地表达对新的时代、新的生活的歌颂与热爱。”同年2月26日,这封信在《人民日报》上发表,在画界产生了极大的影响。

新中国成立后,傅抱石先后担任江苏省国画院院长、中国美协副主席、中国美协江苏分会主席等职务。在中国大地“换了人间”,山水画迎来前所未有的新局面的背景下,他的绘画状态也发生显著变化。

通过新中国成立初期的南京写生、1957年东欧写生、1959年韶山写生、1960年二万三千里旅行写生、1961年东北写生、1963的浙江写生、1965年江西写生等系列写生活动,傅抱石对山水画写生形成独特的经验。他敏锐地把握时代脉搏,以开阔的胸襟汲取东西方艺术的精髓,成功证明了中国山水画从题材到观念、从形式到内容都可以兼容并蓄、与时俱进,也向世人展示了中国山水画在现代化转型中的一种方式和路径。

《玄武湖月色》《雨花台颂》《中山陵》《漫游太华》《井冈山》《松花江上》……特展上,观众细细欣赏这位山水画大师在壮游山河后,用全新笔墨歌颂祖国风貌的佳作,能分明感受到画作中洋溢的壮阔气象。

在创作于1958年的作品《雨花台颂》,观众不但可以看到巍峨的雨花台、矗立的革命烈士纪念碑,也能发现林立的厂房和袅袅的灰烟。万新华介绍,新中国成立后,傅抱石创作了十多幅雨花台题材作品。但在1958年之前,雨花台在他的笔下更多是以风景名胜而存在的,山峰郁郁葱葱,游人络绎不绝。1958年后,他所画的《雨花台颂》明显改变,除了纪念碑,还画上了厂房、道路,显示了社会主义建设的新景象。

1959年,傅抱石与关山月合作巨幅山水画《江山如此多娇》,陈设于北京人民大会堂。正是这幅画,让傅抱石的声名达到巅峰,家喻户晓。

“江山如此多娇”是毛泽东主席在《沁园春·雪》中的名句,而“毛主席诗意画”更是傅抱石重要的创作题材。“我在研究中发现,傅抱石是最早用中国画来表达毛主席诗意的重要画家。”万新华说,傅抱石巧妙地将自身在“古人诗意画”创作上积累的经验都用于“毛主席诗意画”的创作。

此次特展中的《抢渡大渡河》《更喜岷山千里雪》《龙蟠虎踞今胜昔》《芙蓉国里尽朝晖》等作品,就体现了傅抱石对毛主席诗词的深刻理解和生动演绎。比如在《龙蟠虎踞今胜昔》中,他运用韶山写生中的绘画语言,充分利用了散锋的用笔方法,将钟山草石结合的地理特点给予充分表现,笔墨与自然达到了完美的统一。

赓续巍巍风骨,谱写时代精神

南京汉口西路的一座小山坡上,坐落着清幽的傅抱石纪念馆。1965年,傅抱石因过度劳累引发脑溢血,在此溘然长逝,享年61岁,这是中国美术界的巨大损失。

抱石斋、勇猛精进、终身不拟作忙人、踪迹大化、待细把江山图画、南石斋、往往醉后、长留天地……“傅抱石故居目前的展陈设计是按照傅抱石生平顺序分别布置了八个主题展室,通过触摸屏、影像资料、AR数字增强技术等展陈手段,讲述傅抱石的传奇人生。”傅抱石纪念馆馆长黄戈介绍。

在这里,以傅抱石先生自刻的印章为主题,各个展厅串联起来,讲述了他一生的重要经历与典型事件。从贫寒之家走出,到东渡日本留学;从重庆金刚坡时期的艺术探索,到在江苏走向艺术高峰……每一步都凝聚着他对艺术的执着与追求。

“傅抱石:二十世纪山水画的高峰”特展也遴选了部分相关的速写稿、著述手稿和傅抱石自刻自用印章,让大家能够多层次、多角度感受傅抱石山水画艺术。

傅抱石不仅擅长绘画,还精通篆刻与书法。他的篆刻作品意在汉铸与汉凿之间,字法多具金文、汉金文意趣,同时他对篆刻理论、篆刻史倾力较多。作为一位出色的书法家,他篆、隶、草、楷兼能,书法留存于世者多为题画之作,以篆书和行书居多。

纵观傅抱石先生传奇而精彩的艺术人生,他既是开宗立派的中国画大师,也是近代中国美术史论的开拓者。他撰写了多部关于美术史论的著作,如《中国绘画变迁史纲》《中国绘画理论》等,对古代绘画理论和历史进行了深入的剖析和解读。此外,他还发表了多篇学术论文,如《晋顾恺之〈画云台山记〉之研究》等,在学术界产生了广泛的影响。

傅抱石去世后的60多年里,他对江苏美术乃至中国美术的依旧深远。上世纪60年代,以傅抱石为首的江苏画家,组织成“江苏国画工作团”,进行二万三千里旅行写生,1961年赴北京举办“山河新貌”画展,由此诞生了著名的“新金陵画派”。

在“新金陵画派”的“其命惟新”艺术精神感召下,一代代江苏美术家继承传统、开拓创新,他们坚持贴近生活、贴近时代的创作道路,为中国画发展做出了积极贡献。

今天,我们该如何看待傅抱石留下的宝贵精神财富?黄戈馆长表示,直至今天,“新金陵画派”已经化合为尊重传统、勇于创新的代名词,凝结成一股与时俱进、奋发图强的开拓精神,奏响了引领艺术审美风尚的时代强音。傅抱石坚守中华传统审美取向而形成的审美理想,饱含对民族文化的自信,是艺术创新的根基与源泉。他深入生活,用作品讴歌新中国的大好河山、壮丽图景,秉持“思想变了,笔墨不得不变”的革新精神,致力于中国画的现代转型,致力于美术创作的时代化。“傅抱石对后世的影响已经超越了中国画的范畴,对于我们当前的文艺创作依然具有重大典范作用和参鉴意义。”

新华日报·交汇点记者 于锋 顾星欣

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版