2024年11月24日,一个令人悲痛的消息传来,叶嘉莹去世,享年100岁。

那个曾在16岁夏天,写下“如来原是幻,何以度苍生”,追问人生意义的少女,已走过百年人生,书写出一首抑扬顿挫的长调,绚烂至极后又归于平淡,飘然而去。

诗词,让人心灵不死

1924年7月,叶嘉莹出生于北京一个书香世家。她曾说,家人们都喜欢吟诗,在那座有着“古典诗词的气氛与意境”的宅院里,孩童时的她被吟诵声带进了诗歌的世界。

让叶嘉莹发觉自己真正与诗歌有生命交融的,是在辅仁大学遇见恩师顾随以后。提起恩师,叶嘉莹这样说:“我从小就在家里作诗,就把旧作抄了几张纸送给老师看,顾先生看了以后对这些诗很赞赏,这更加激发了我写诗的兴趣。”

但若从现在往回追溯,顺着叶嘉莹的人生轨迹细数,不难发现,她的前半生少有安稳的时日:年少丧母,历经战乱;离乡背井,苦撑家计;及至半百,痛失爱女……王国维说:“天以百凶成就一词人。”这话用来形容叶嘉莹最合适不过。人生的动荡、哀情、苦闷、不公,全都化进她笔下的一首首诗里,并通过这样的方式,得以被消解和安慰。

叶嘉莹一生漂泊,辗转国内外多地,从大陆到台湾,从台湾到美国、加拿大,又从国外再回到祖国。无论在何地,只要有诗,她就满足,她就废寝忘食。“关起门来读书写作,成为习惯了。”直到今年7月过百岁寿辰时她也还是说:“我平生喜欢古典诗词,这与我天生性情相近。我就像一个‘蚕’,不向人间怨不平,相期浴火凤凰生。”

“读古典诗词究竟有什么用”?这是叶嘉莹经常被问及的一个问题,她一言以蔽之:诗,让我们的心灵不死!

叶嘉莹说,诗词存在于苦难之中,也在承受着苦难,这就是所谓的“弱”。而在苦难之中,人还要有所持守,完成自己,这就是“弱德”。若以此来观照叶嘉莹的一生,也许可以明白她是依靠何种力量一一战胜人生中那些猝不及防的苦难:“我不想从别人那里去争什么,只是把自己持守住了,在任何艰难困苦中都尽到了自己的责任。我提倡‘弱德之美’,但我并不是弱者。”

诗词伴随了叶嘉莹的一生,生命中有太多时刻,她的身边只有诗。被命运“以痛吻之”时,是诗词给了她无限的力量,让她“历经无数苦难,仍乐观平静”。见到古典诗词里美好高洁的世界后,叶嘉莹又成了摆渡人,把“不懂诗的人接引到里面来,这就是我一辈子不辞劳苦所要做的事情”。

最重要的身份:老师

老师,是叶嘉莹一生中最重要的身份,她自己也说:“古人说‘人之患,在好为人师’,我觉得我就是。”

从1945年大学毕业起,叶嘉莹便开始以一方讲台传授浩瀚的中国古典诗词。此后余生,教师叶嘉莹几乎都在讲台上站着。她还接受了哈佛大学等众多高校的邀请,为欧美汉学研究者讲解中华古典文学。改革开放后,思念祖国的她给国家写信,请求回国教书。1979年春,她在南开大学开始了回国讲学的第一课,带领学生们踏上了一场如痴如醉的中国诗词之旅。

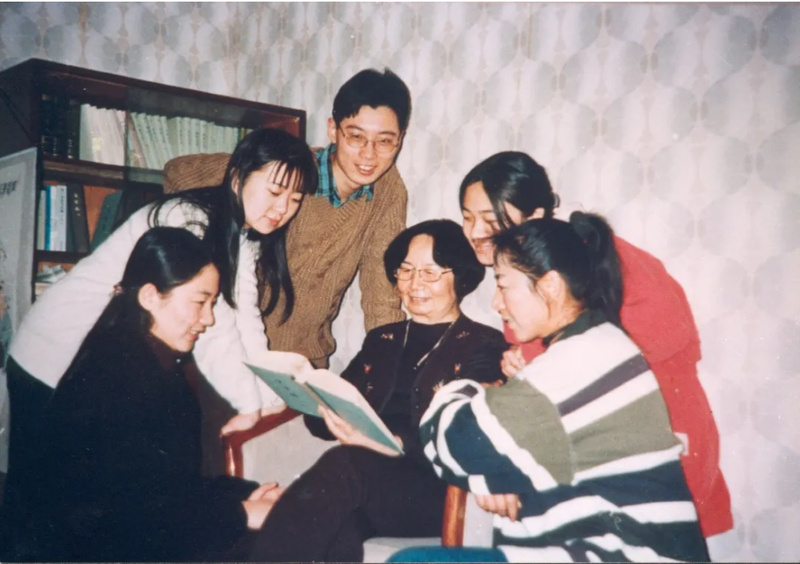

“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。”叶嘉莹所作的这句诗,便是她从事诗教事业的生动写照。叶嘉莹一直深受学生的爱戴,很多人说她可能天生就是教书的,这话不假,在加拿大教书时,她讲的课也很受欢迎,“本来这班课只有十六七个学生,我去讲就变成六七十个了。”

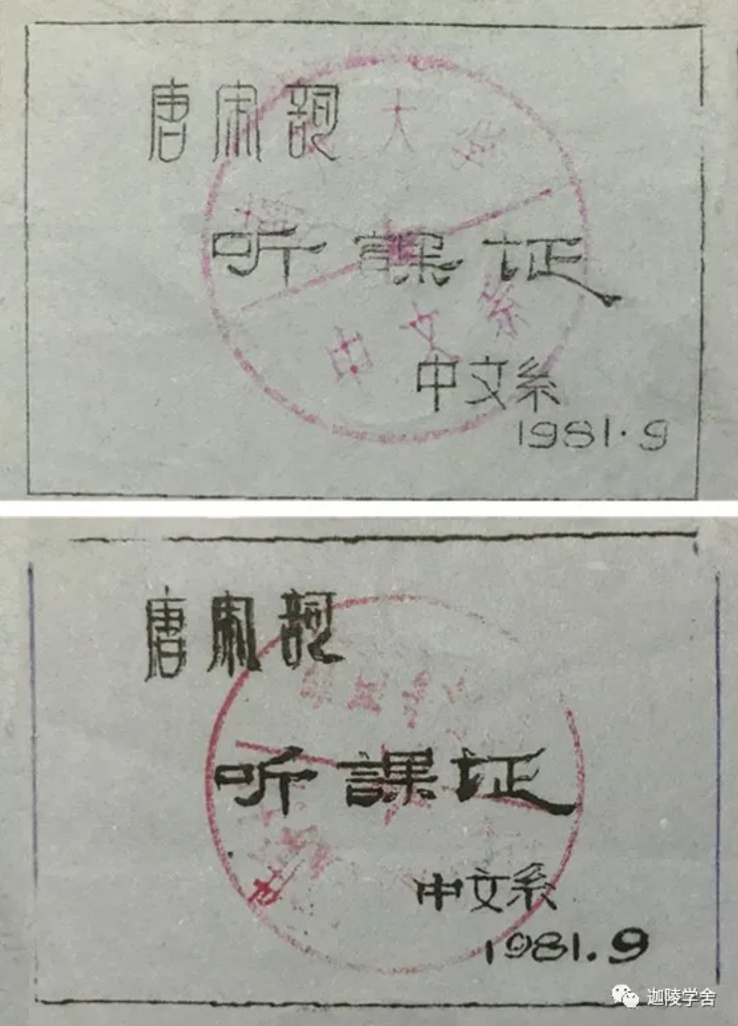

初回南开大学的叶嘉莹一开课,盛况空前:她的课被安排在南开主楼的阶梯教室里,教室台阶、窗台上都坐着学生,学生们“挂在那儿听”。因为人实在太多,越来越多,中文系不得已想出一个办法:持听课证入场。但“上有政策下有对策”,学生们为了听叶嘉莹的课,竟自制了许多“山寨版”听课证。

此后,叶嘉莹老师在中国各大高校讲授诗词,像候鸟一样往返于太平洋两岸,并且在南开大学创办了中华诗教与古典文化研究所,2015年叶嘉莹正式结束跨洋奔波的日子,定居南开园。

叶嘉莹与江苏也有很多渊源,还曾经在南京居住生活工作过。2010年,儿童母语教育论坛暨亲近母语“十一五”课题结题会在扬州举行。叶嘉莹推掉了手头的诸多事务,赶来扬州。叶嘉莹曾回忆道,在上世纪80年代,她应邀到南京大学讲课,期间曾踏足过扬州,并和扬州大学的教授们深入交流。把中国优秀的古典文化根植进孩童的心田,是叶嘉莹来到扬州的理由,也是她一生的梦想。

叶嘉莹说自己的讲课风格是“跑野马”。一句“小山重叠金明灭”里的“小山”两个字,她就能讲上3页纸的内容。说到李商隐的《嫦娥》,她会讲到王国维和王维,有年轻教师听完她的课,感慨“叶先生‘跑’一大圈还能‘跑’回来”。她曾自谦,自己没能成为很好的诗人,也没能成为很好的学者,因为在这两条路上,都没有全身心地投入,“但是在教学的道路上,虽然我也未必是一个很好的教师,但我却确确实实为教学工作,投入了我大部分的生命”。

莲实有心应不死

以诗词为生命,也以生命为诗词。每当有机会为古典诗词的传承做事时,叶嘉莹从来不惜力。她曾说自己一生“只为一件事而来”,那就是中国诗词的创作、研究和教育。

尽管生活极度节俭,叶嘉莹还是将个人全部财产捐赠给南开大学教育基金会用于设立“迦陵基金”,支持中国传统文化研究、推广诗词教育,总金额已达3500多万元。她说:“我的莲花总会凋落,我要把莲子留下来。”

对于这件事,她并不愿意多谈,对于那些过分关注这件事的人,她也直言:“我觉得这些人很无聊,这些人眼里只有钱,他不懂学问。我本来要跟你讲学问,但看样子你对于学问是没有兴趣的。”

十年前,叶嘉莹曾感慨:“我现在已经是九十岁的人了,大家都说你可以不要讲了,但是我要讲,为什么?我就是觉得我知道的东西,在我能够把它传述下去的时候,我没有做这件事情,将来我离开这个世界的时候,不管是对我们中国古代的文化,还是对古代的诗人,都是一种亏欠。我知道的,我能做但没有做,我对年轻人也是一种亏欠。”

所以91岁那年,叶嘉莹还在几十平方米的住宅里给研究生上课;92岁、93岁用218首古诗词做了儿童古诗读本,并录制讲解和吟诵;96岁已经坐在轮椅上,依然给南开大学新生讲了开学第一课。

除了进行学术研究外,叶嘉莹更致力于诗词“吟诵”方法的传承。她说:“中国旧诗的生命,是和它的声音结合在一起的。很多现代人诗作得不好,是因为他不会吟诵。我现在最后要完成的工作,就是把吟诵完成,把我们中国传统的吟诵留给后人。”

至于会有怎样的效果,她看得很开,“我留下的这一点海上的遗音,现在的人不接受也没关系,也许将来有一个人会听到,会感动。”

叶嘉莹从前常说:伟大的诗人用生命来写诗,用生活来实践诗。她用自己的生活,实践了每一条她深信的理念。“莲实有心应不死”,她仍旧吹拂着属于自己的清风。

新华日报·交汇点记者 徐玲 整理

综合自新华社、新华每日电讯、央视新闻、人民日报、南开大学文学院、人物、澎湃新闻、新周刊、央视网、扬子晚报等

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版