“我们只是慢一点的普通人。”

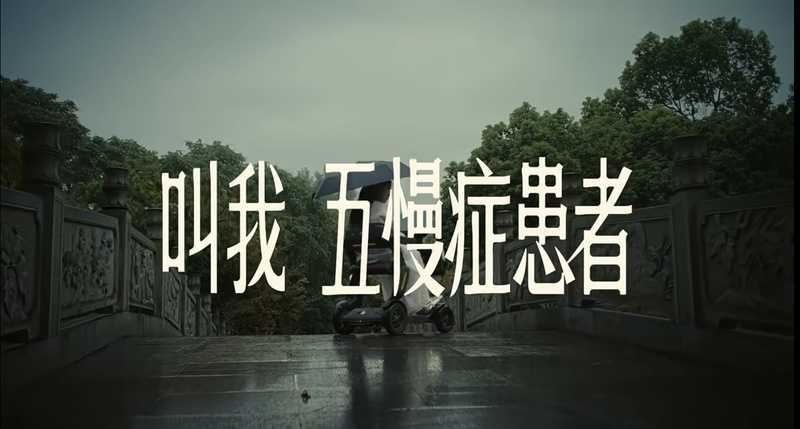

“只要多一个人叫我们五慢症患者,我们就多一个公平的机会去上学、去工作、去谈恋爱。”

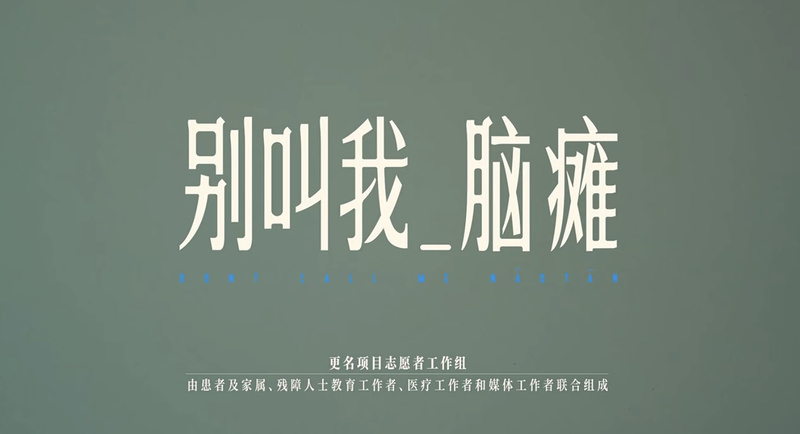

近日,短视频《别叫我脑瘫》中,14位脑性瘫痪患者联合社会多方力量,呼吁改用“五慢症患者”来称呼“脑瘫患者”。这一更名倡议引发了广泛的社会关注。改变歧视,关键在于社会观念的转变,而不在于名称的改变。

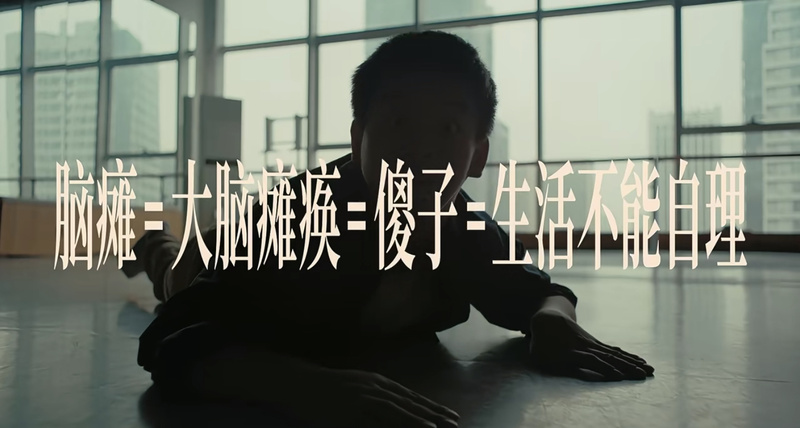

Cerebral Palsy病症,直译过来就是脑性麻痹或脑性瘫痪,简称“脑瘫”。这一称呼容易让人误解,有些人将脑瘫与智障画等号,甚至将其用作侮辱性词汇。脑瘫患者在学习、工作和生活中遭受不同程度的歧视。实际上,脑瘫是一种影响肌肉控制和运动能力的疾病,属于非心智类的肢体残疾。在社会学研究中,残疾常被分为心智残疾、非心智残疾两大类。研究发现,等级相近的残疾中,前者比后者更易受到歧视。少一点歧视,正是患者们希望脑瘫更名为“五慢症”的主要原因。

更名容易,改歧视难。如果没有改变错误的认知,“五慢症”也会像穿了件好看却挡不住风的衣服,还是会觉得冷。像一些罕见病患儿,虽然被称为“蝴蝶宝贝”“月亮孩子”“不食人间烟火的孩子”,这些美丽的名称依然无法阻隔异样的眼光和排斥。更名看似简单,如果没有深层次的社会观念转变,那它就容易流于形式,难以在社会层面真正推进。如果通过硬性规定来更名,歧视可能就会变成隐性歧视,变得更加难以察觉和解决,从而难以触及问题的实质。

在600多万脑瘫患者中,有人对更名持有不同看法。有网友在视频下留言:“我自己也是脑瘫患者,以前挺讨厌这个词的。后来学了医之后才慢慢释怀,原来脑瘫只是万千医学名词中的一个,甚至只是个简称。错的不是这个词,而是把它污名化的人。”确实,比改名更重要的是解决污名化产生的根源。认知不足时,我们要加强科普;不合理的限制,我们要解除。这样,脑瘫患者才能获得更大的发展空间。

视频里的患者就是比“五慢症”名称更有说服力的存在。他们中有知名的脱口秀演员,有外卖小哥、健身教练、视频博主、厨师、舞者和诗人,在各自的领域努力奋斗。他们有幸福的家庭,有真心的朋友,在社会的各个角落发光发热。他们绽放的生命是对脑瘫最大的“去污名化”。他们遇过困难、得到帮助、赢得成功,一切都有现实借鉴的价值,能让人看见生活中更多的温暖,更好地鼓舞人心。

从阻碍中发现问题,从成功中汲取经验,消除基于残疾的歧视,是对包括脑瘫患者在内的残疾人最大的公平与公正。那时,更广阔的发展空间,更加和谐、包容的社会,“轻舟已过万重山”。叫不叫“五慢症患者”已不重要,因为手里是更稳的幸福。

(曾力莹)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版