VR、AR、裸眼3D屏幕……如今在博物馆中,数字技术得到普遍应用,为观众带来全新观感,也让“沉浸式”展陈成了当下博物馆转型发展的风口。然而,在博物馆变得越来越“有趣”和“好玩”的同时,人们也在不断思考数字技术之于博物馆的意义:“一招鲜”不能“吃遍天”,技术为内容服务,才能真正让人们“进入”到博物馆中,更好地承载历史、传播文化、传递人文,促进博物馆资源高质量数字化发展。

让文物“活”起来,并不仅是让文物“动”起来。丰富生动的场景才能让观众产生“沉浸感”,让观众真正穿梭于古今时空,与古老文明面对面。

“清明上河图VR大空间”“大报恩寺琉璃宝塔数字复原”……近年来,江苏原力数字科技公司将数字技术应用于博物馆馆藏的保护和展陈,让历史变得可以“触摸”。原力数字科技公司副总经理张杰表示,在文物数字化基础上,创作团队注重以新锐科技还原文物所在历史时空整体的艺术原貌。2021年10月,原力数字科技公司联合德基艺术博物馆,以清代画师冯宁的《仿宋院本金陵图》为蓝本制作并推出“金陵图数字艺术展”,首创“人物入画,实时跟随”的互动观展模式。观众可通过定位手环化身画中人物,体会大宋金陵百姓的生活。“漫步在行人如织的市集,与贩夫走卒聊天,感受古代匠人的精湛技艺,参与到节日庆典的热闹氛围中……饱含烟火气的历史,让这场文化之旅‘处处有心动’。”张杰说。

通过数字创意“讲故事”,成为文化遗产传播的新趋势。殷墟博物馆沉浸式数字化体验项目《再现·大邑商》,同样是由科技公司和博物馆等联手打造,博物馆空间设置八扇可以打开的大门,让游客走进“时空”,以商王武丁的视角感受“大邑商”的历史。创作方负责人、金东数创文旅文博事业部总经理黄倩告诉记者,《再现·大邑商》的故事切入点是一场伏击战,为了找到这一切口,创作团队收集、整理、解读了大量的甲骨文文本,“数字手段保证了文化的严谨性,大到出处、历史、文化基因,小到建筑、服饰甚至用到的武器、车马,都有一定的历史依据。这种真实感让观众能够回溯历史,找回自己心中的‘大邑商’。”

数字环境下,博物馆研究和展示的思路不断被打开,大量文物数据和积累的资源得到更加广泛合理的利用,形成知识生产和服务的新范式。

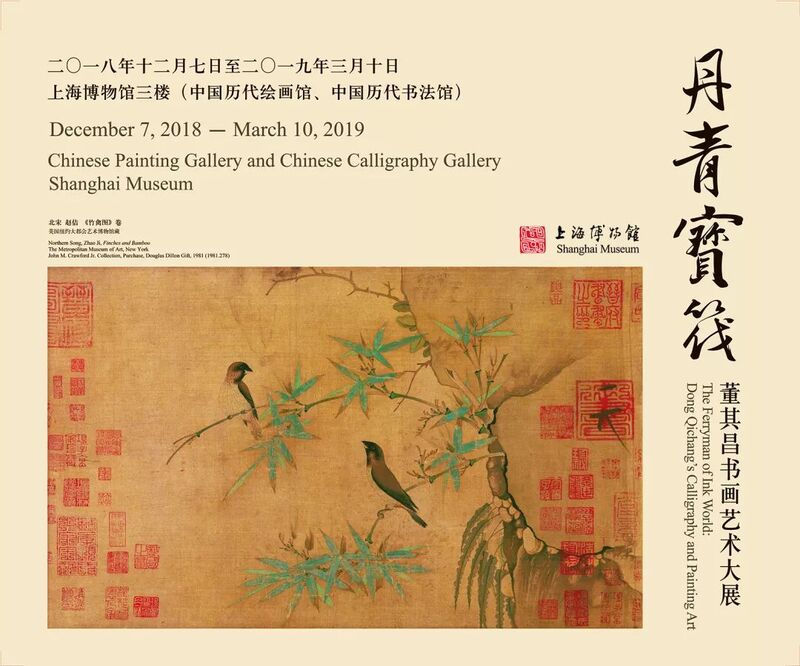

上海博物馆“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”,将自身的藏品、研究,转化为以“董其昌”为中心的数字人文展示系统,利用数字技术构建起新的展览叙事脉络,其中知识图谱、数字人文等应用,为展览策划、学术研究及公众展示提供了更多可能。南京博物院图书信息部主任张莅坤引入“物”和“非物”这一组概念对其进行阐释:“人们之所以能通过一批文物去感受某个地域文明,是因为每件作为‘物’的实体都撬开了一个‘非物’的时空裂隙,比如文献记载,比如基于某些特定事实的推断。‘裂隙’越多关联性越大,数字化非常可观地增加了‘裂隙’的数量,帮助它们不断地组合、演化,形成丰富的知识体系、详尽的知识图谱等,对文物的‘物性’表达进行充分的补充。”

数字技术的应用,为深入分析和研究文物的历史、艺术和科学价值提供强有力的支撑,让“虚物”得以构建“实感”,继而升华为人们的情感体验和精神财富。南京博物院团队的得意之作,扬州中国大运河博物馆的热门展览“运河上的舟楫”,在没有实体文物的前提下,借助数字化复原文献、古画、老照片、纪实采访中的船只模型,甚至细微到船闸的结构,邀请观众“泛舟”运河,身临其境地感受意蕴丰富的“流动”。“在这里,人们可以聆听大运河舟楫的演变、舟楫的类型等相关知识与故事,可以感受运河沿岸风光和南北文化融合的奇妙,可以感受到古往今来的中国人始终对美好生活充满向往,是一种传承不断的文化血脉。”张莅坤说。

深度连接历史和当下,数字赋能创造出新的文化场景、文化体验,不仅增加了博物馆的吸引力,也让其日渐融入民众的生活,成为公共文化空间的重要组成部分。

岁序更替,华章日新。近日,在南京大报恩寺遗址博物馆,大报恩塔点亮“新年限定色”,熙熙攘攘的观众在这里转身回眸、“一眼千年”。“数字创意让博物馆有更多的可能。”南京大报恩寺遗址博物馆馆长、南京大明文化实业有限责任公司董事长王文溪表示,今年7月,馆方推出灯塔夜公园活动,用数字灯塔秀作为旗舰项目。沉浸式数字独角剧《大明·点灯人》的数字演绎,让人们走近“真实而生动”的大明王朝,在共情和共鸣中感受独特的中华美学精神。“目前,我们不断通过数字化探索博物馆作为多元文化空间的可能性。”王文溪说,“只有活在人们的生活中,博物馆才能真正‘活’起来。”

“一个没有体验感的博物馆提供的高科技产品,只能是一堆东西。”在中央美术学院设计学院教授费俊看来,博物馆应该是“进行时”的,“你来到这个博物馆就像来到一个人家做客,一切正在发生。餐宴即将开始,主人还在画画,你还可以听到女主人的音乐清单,它不是为了还原某一个人的故居,而是试图提炼那个时代那个地域上的一群人的生活方式。这一切需要通过数字化的转换、叙事的转换,让优秀的传统文化被理解、被体验。”

新华日报·交汇点记者 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版