一场跨越13年的“甄学家团建”,超600万人次在线围观“熹妃回宫”……最近,电视剧《甄嬛传》的话题热度居高不下。1月11日,《甄嬛爱不停——〈甄嬛传〉小主节》晚会在中国澳门·银河综艺馆举办,剧集原班人马空降现场,长达8小时的“甄情放送”与粉丝双向奔赴。这部2011年播出的电视剧如今依然活跃,晚会歌声响起,瞬间将情怀和回忆拉满。

从播出至今已经过去十多年,《甄嬛传》《雍正王朝》《大明王朝1566》等一批优质国产历史剧集,长期在各个视频平台的电视剧热度榜里占据榜首或前列,剧中众多片段为人津津乐道,更有众多的二次创作“冷饭热炒”,传播强势——历史“老剧”,何以经久不衰?

剧情合理紧凑,细节精益求精,才经得住观众一帧一帧地“拉片”,拿着“放大镜”作推敲和回味。作为宫斗题材,《甄嬛传》摈弃了套路化、夸张化的主角叙事,剧中角色的存在合乎情理,人物的行为逻辑都可以深究,展现了复杂关系中各方的博弈。《雍正王朝》《大明王朝1566》等,虽然和正史相比有大量的戏说,但没有把历史剧拍得简单幼稚,而是平衡了悬浮气,将围绕权谋、变革而生的一系列矛盾冲突戏剧化地呈现出来,无论是前者的“九子夺嫡”“八王逼宫”,还是后者“改稻为桑”“清流倒严”,宫廷政治中的各方争锋如草蛇灰线,值得玩味。相比之下,近年来很多新编历史剧、宫廷剧,靠流量明星吸引受众,不是在诠释人物、讲述故事,更像让角色自带任务走向既定结局,剧中常用的偷听、下药、暗中观察等斗争手段也比较牵强乏味。如此“竞品”,观众更青睐精品“老剧”也属必然。

一部真正的群像剧,没有一个角色是多余的。鲜活的人物塑造是“老剧”在艺术上最值得称道的所在。《甄嬛传》以一种精雕细刻的态度来塑造皇帝后宫众多的嫔妃、仆从,无不自具一种个性、自有一种精神。《雍正王朝》中,无论主角还是配角都十分生动立体。前期主角康熙帝,既是为一国社稷而谋的君主,也是为家庭和睦而思的父亲。还有虎视眈眈夺位的皇子、浸淫朝堂多年的老臣,哪怕是御前侍卫、洒扫太监等出场很少的小人物,一言一行都符合所处的情境和立场,既蕴藏着对人性的丰富理解,也立住了庙堂内外的人心复杂。

触摸的是中国历史的脉搏,聚焦的是与老百姓息息相关的问题,始终追求现代性和人文价值,造就了历史“老剧”的经典。

对于《甄嬛传》的立意,导演郑晓龙曾自剖心迹:“很长一段时间,人们都觉得后宫好像很美好,很多女孩都想穿越到后宫去给皇上当妃子,实际上那是非常痛苦的事。”现实主义、封建批判,将“大女主”爽文化作“千红一哭,万艳同悲”的女性群像剧,让人们看到封建君王的权力、威严、生杀予夺、令人厌烦的多疑,也看到封建社会中鲜活的生命如何被消磨、摧毁。对痛苦生存的人的博大同情,给予了这部剧常看常新、反复琢磨的解读空间。

而正如《雍正王朝》片尾曲中所唱“有道是人间万苦人最苦”,它讲述的一个人人皆苦的磅礴故事。所谓盛世之下实则危机重重,从忍饥挨饿的百姓,到政治斗争失败的臣子,甚至是无人理解的君王,无不在谋划、算计、奋斗、挣扎却始终难以如愿。剧中的雍正皇帝,是“水里进火里出,六部办差民间闯荡出来的铁骨头,硬汉子”,希望为老百姓做点实事,但面对利益集团,内外交困、众叛亲离,深深感到“海雨天风独往来”的压抑。这份壮志未酬的悲苦、心怀天下的悲悯,到如今仍会引起人们的深深共鸣。

被很多观众喜爱的《大明王朝1566》,挖掘了封建王朝的悲剧周而复始的深层原因。在剧中,明嘉靖朝出现了巨大的财政赤字,作为实权宰辅的严嵩提出江浙地区改稻为桑,以丝绸贸易的利润填补亏空,在执行过程中上下其手,兼并土地,导致浙江暴发了饥荒。实际上,无论是严嵩为首的“严党”,还是徐阶为首的“清流”,嘴里说着为君分忧或为民请命,心里只有争权夺利,身为“君父”的嘉靖帝也根本不关心死难者或党争给国家带来的伤害,只深恨严党贪墨了他的钱。这一幕幕众声喧哗,揭示了晚明时期控制政权的阶级过于短视,造成当时的国家无力改变现状,恶性循环终致亡国。这种局面并不是明朝一个朝代造成的,而是从战国开始到秦汉唐宋明近两千年的时间里政治演变的结果,“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,不能不带给我们感悟和思考,唯有永葆自我革命精神,敢于刀刃向内,才能跳出历史周期率。

写身边事,表心中情,从观众心理需求出发的经典老剧,在当下的互联网时代,承载着情感连接功能和情绪表达功用。

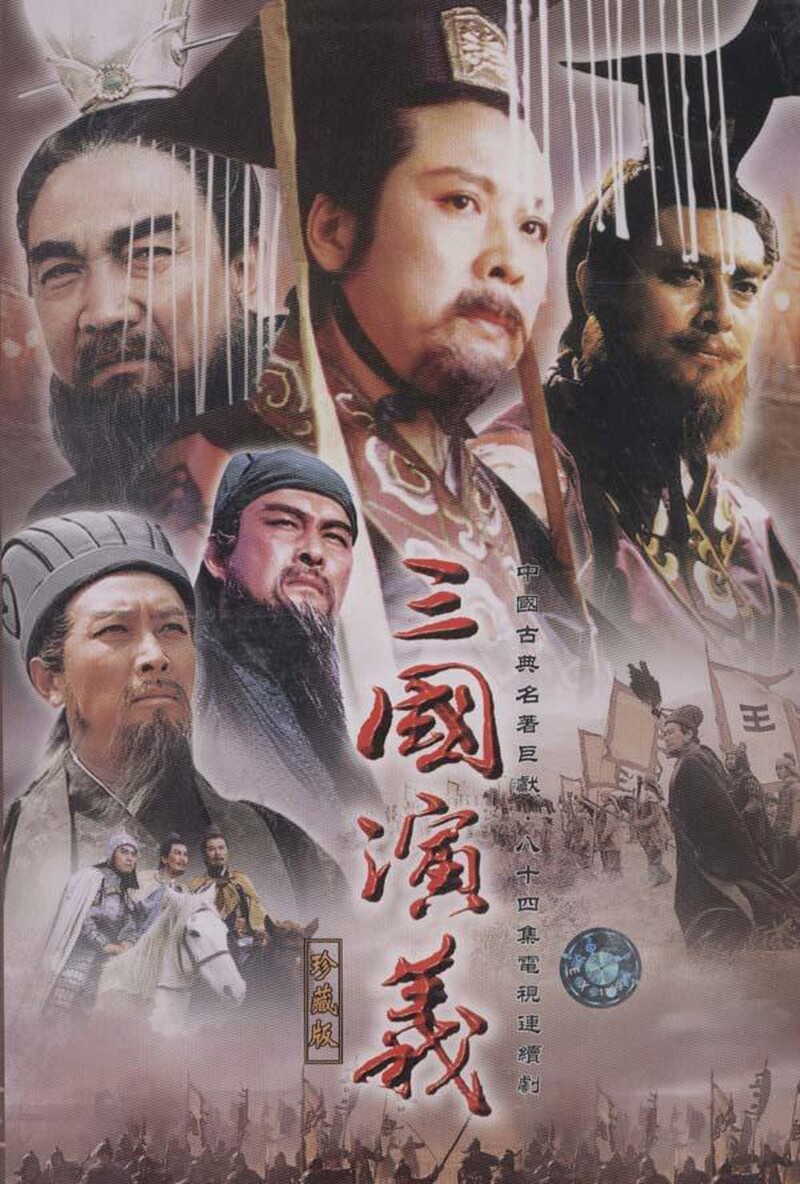

“臣妾做不到啊”“这福气给你要不要”,《甄嬛传》里众多的台词,如今成了年轻人日常交流的“暗号”。《雍正王朝》中十四阿哥胤禵的“难说”、《大明王朝》中宦官杨金水“四两千斤”等“名场面”,成为观众进行解读、模仿、演绎的素材。不断被演绎的经典剧集,被今天的观众当作了表达情绪的树洞,传递态度的窗口。其实,还有央视版《三国演义》中诸葛亮的“我从未见过有如此厚颜无耻之人”、《新三国》里曹操的“不可能,绝对不可能”等朗朗上口、情绪鲜明的台词,经常被拼接、重组,成为单人角色剪辑、主题性混剪、吐槽解说等“二创”视频里方便好用的素材,就算没有看过原剧,不少人也会被逗笑、打动。

经典“老剧”所展现的中国世情的厚重和幽微,很多仍然是当今生活的写照和时下难题的答案。

比如,《雍正王朝》中,老谋深算的佟国维,面对急不可待想要上位的侄子隆科多,告诫其沉住气静观其变,还有网友从“一个火锅几碟豆腐青菜”的饭桌特写中,分析出胤禛点拨年羹尧的艺术。《大明王朝1566》中,司礼监掌印太监吕芳向干儿子冯宝推心置腹地传授“思危、思退、思变”的生存之道。《甄嬛传》里,聪明、坚韧的女主甄嬛,初遇年纪尚小的四阿哥,面对从小饱受冷遇的四阿哥言语里提及的崇拜敬佩,甄嬛并没有得意自满,反而告诉他“与其羡慕,不如自己就是那样的人”,在个体意识强烈的当下时代,传递出人们渴望的情绪抚慰和价值追求。不少网友感慨,好的影视作品信息量大:“小时候只能看到表层故事,重温时才能读懂台词背后的另一层含义。”

最近,经过AI软件的二次创作,《甄嬛传》甚至开始变身“枪战片”,种种“魔改”剧情让观众直呼“还是小作坊下料猛”。在博君一笑的同时,应该说人工智能作为一种强力的图像和文化生成工具,它所生产的内容能否在不违背公序良俗的前提下得到主流的认可,仍需要时间的检验,但AI“魔改”的选择,有力说明了经典老剧就是可以不断从中发掘出新的东西来,“工具”常新,情怀依旧,精神内核才是“老剧”不老的真正秘诀。

新华日报·交汇点记者 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版