交汇点讯 经纬纵横的街巷,中西合璧的建筑,黄墙与光影间簇簇飘落的梧桐叶……颐和路,一直是南京的热门打卡地,一年四季无论何时走在街头,浪漫与诗意都会涌上心来,仿佛时光都变得缓慢悠长。你见过油画里的颐和路吗?2月8日,“寻街:刘伟冬个展”在南京问象艺术空间颐和馆拉开帷幕,展现南京艺术学院教授刘伟冬眼中的颐和路,用艺术为街景留下浓厚的记忆与深情的回顾。

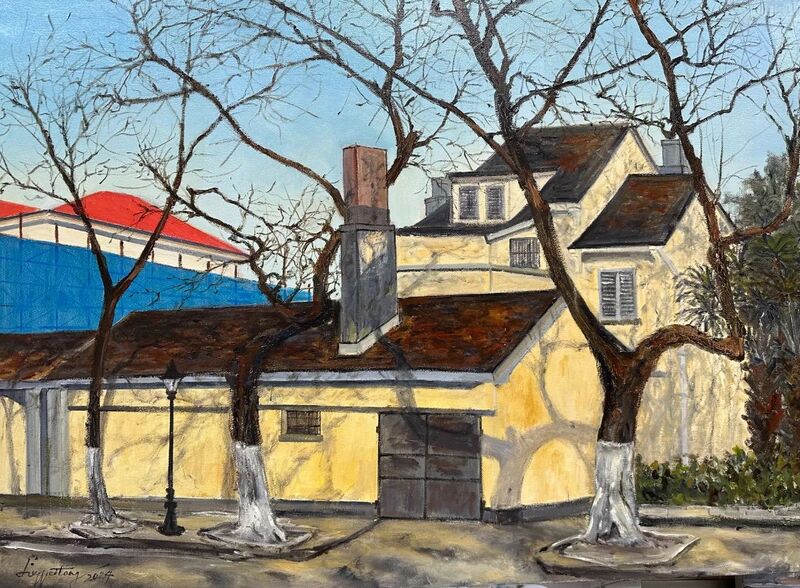

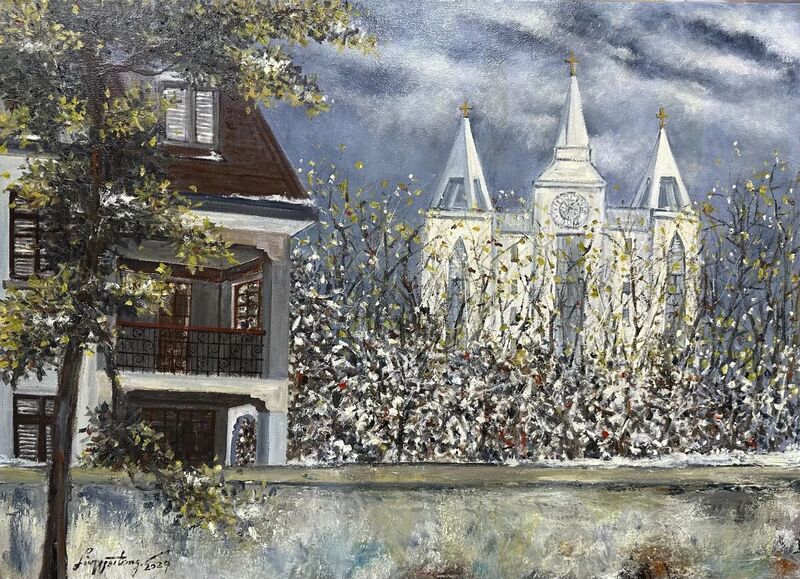

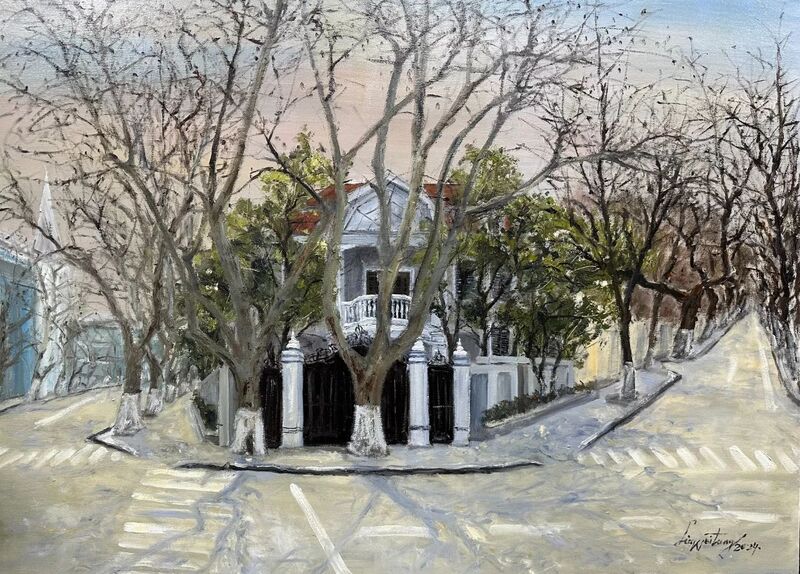

实际上,“颐和路”不只是一条路,而是以宁海路环岛为中心,包括西康路、天竺路、江苏路、珞珈路、宁海路、琅琊路、牯岭路等在内的历史文化街区。展览现场共展出19幅布面油画作品,描绘了这一街区在不同时刻、不同视角下的独特风情。有的是阳光下的颐和路,光影透过树,在墙上作了画,美妙多姿;有的是雪后的颐和路,风格各异的民国建筑银装素裹,愈发淡雅。建筑外墙富有代表性的淡黄色,在光线下投射出柔和的质感,增添了温暖与明亮的氛围,吸引众多观众驻足细品。

Yihe Road streetscape 14

布面油画 Oil on canvas

65 x 80 cm 2024

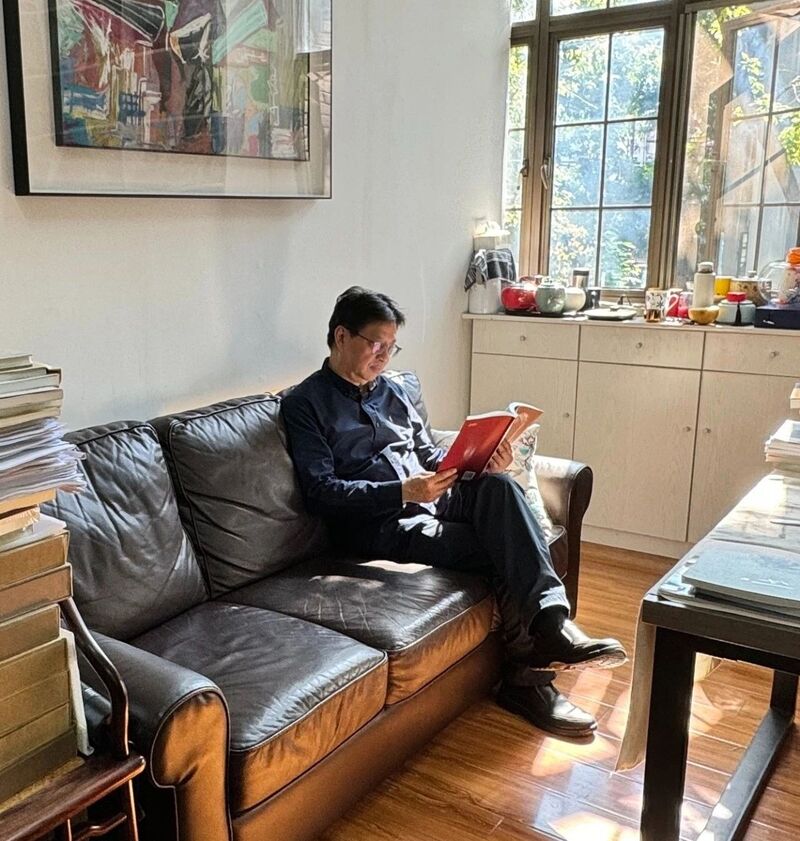

刘伟冬回忆,2024年1月,他在去往颐和公馆的途中,看到暮色笼罩下的颐和路街道,呈现出一种如梦似幻的朦胧美,“建筑与树丛影影绰绰,仿佛时间都在此刻静止。就在那一瞬间,灵感如闪电般击中了我。”一直以来,刘伟冬对法国风景画家郁特里罗情有独钟。莫里斯·郁特里罗,以其对巴黎蒙马特高地的数千幅独特描绘而闻名——出生于蒙马特,并在此度过大半生,动荡的成长背景使他始终处于社会边缘,蒙马特成为他重要的精神寄托。因此,他的画作中不仅记录了20世纪初蒙马特各个角度的城市景观,更多的是投射他对街区的理解和自身的浓浓情感。刘伟冬决心要像郁特里罗描绘蒙马特那样来描绘颐和路,重新发掘这片具有丰富文化和历史元素的街区。

Yihe Road streetscape 8

布面油画 Oil on canvas

80 x 110 cm 2024

Yihe Road streetscape 4

布面油画 Oil on canvas

80 x 110 cm 2024

将自己融入创作对象,即王国维所讲“物我皆著我之色彩”,是一条以个人精神性的表达为核心的“内向”之路。刘伟冬表示,以颐和路为描绘对象的这组作品,图式、色彩和光线都有着强烈的主观倾向,他有意删减一些现代化的元素,对很多的场景进行借用和挪移,让颐和路不再是简单的风景,更蕴含着深刻的情感内涵。

Yihe Road streetscape 1

布面油画 Oil on canvas

80 x 110 cm 2024

在创作的过程中,他会经常流连于那片街区的角角落落,回到现场去寻找下笔的依据和决心。1927年至1937年间,颐和路建成了众多的名人公馆和驻华大使馆,富于中西合璧的风格,具有鲜明的时代特色。如今,这里仿佛是一座露天建筑博物馆,凝结着城市记忆和深厚的历史文化。在刘伟冬的笔下,每一幢建筑似乎都在诉说一段往事,呈现那个时代特有的人文景观;黄墙青瓦、红窗白台、遮天法桐,外在的物象和内在的精神,传递出深深扎根于南京本土特色和城市气质的韵味。

Yihe Road streetscape 11

布面油画 Oil on canvas

80 x 110 cm 2024

虽然城市发生了日新月异的变化,时代的印记依然保存着。在刘伟冬看来,艺术家有责任通过艺术的眼光,去展现自己所理解的现代化进程中城市所留存的历史面貌,“历史文化是城市现代化的根基,是城市的气质和灵魂,给传统留下一席之地才能避免同质化,体现现代化的包容性。”

Yihe Road streetscape 3

布面油画 Oil on canvas

80 x 110 cm 2024

刘伟冬笔下的颐和路是他梦想中的“秘境”,却能轻易地引发人们的情感共鸣,让相隔百年的观众依然能够同构某种“浪漫”。画面中,看似空无一人的街道,却如同充满了人的气息足迹,浸润在嘈杂又温暖的日常里,让观众从心灵深处涌起满满的感怀与温情。有观众说,自己几乎每天都从颐和路经过,“没觉得有啥特别的,可看了刘老师的画,再经过那儿,就感觉处处都是景,满满的故事感。”对此,刘伟冬觉得很满足——让人们找回自己的感受,穿越时空与一个时代相逢,颐和路以这种方式重新活在了当下的生活里。“如今,展览在问象艺术空间的颐和馆展出,走出展馆就是颐和路的街景,人们在拍照打卡之余,可以毫不费力地走进这一方天地。如果这个展览能让大家对颐和路、对有关颐和路的集体记忆感兴趣,我就觉得非常有意义。”刘伟冬说。

新华日报·交汇点记者 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版