在互联网高度发达的今天,流量作为一种综合性的效益,在商业价值之外还包含重要的社会影响。2月8日,抖音平台发布公告称,因张兰、汪小菲利用逝者恶意炒作营销、屡次发布不实信息,无限期封禁两人及其关联账号,微博平台目前也关闭了张兰账号的直播功能。由平台发起对网络乱象的肃清,让近期这一因女明星大S去世而起的流量闹剧落下了帷幕。然而,流量背后的“红线”和责任在哪里,这一话题仍然带给我们有关社会伦理道德的深度思考和警示意义。

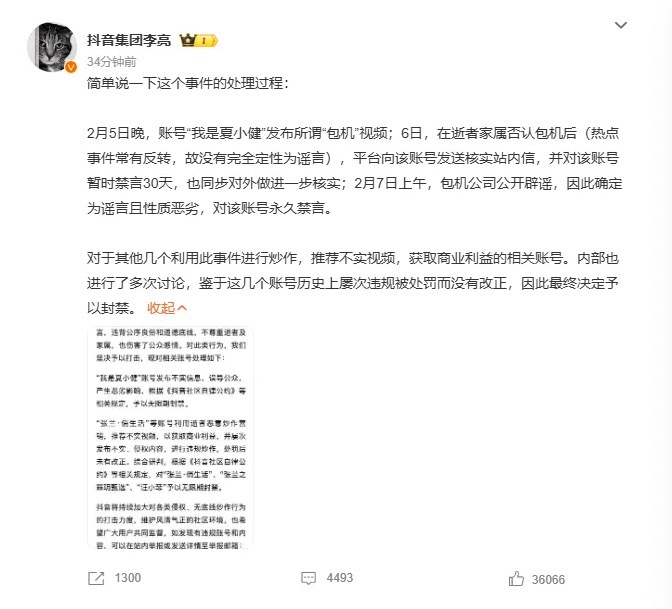

此次封号事件,缘于张兰、汪小菲团队在大S(徐熙媛)去世后编造“汪小菲包机送骨灰”的谣言,为直播带货多次炒作逝者的悲剧,这一给逝者及其家属带来二次伤害的行为激起了众多网友的义愤。而在此前,张兰的直播间里,从爆料家庭隐私到攻击他人再到售卖争议产品,将博眼球的言论和争议行为转化为带货的流量密码。

在直播行业发展的过程中,不少团队都将流量视作“金矿”而加以不择手段的挖掘,虚假宣传、低俗炒作、售卖假货等问题屡见不鲜,博人眼球、制造话题的“表演”如同肌肉记忆,成了利益驱动的条件反射。在热火朝天的“蹭热点”“造话题”之余,我们需要冷静下来思考,流量的背后不仅有着庞大的利益,也有着往往被忽视或遗忘的社会责任。随着媒体技术的进步,社交平台的发展,这个时代正如艺术家安迪·沃霍尔做出的预言,“每个人都有15分钟的成名机会”。众多普通人会因为踩中了某个“风口”一举成名,不过,这些获得了广泛关注、具备了相当的影响力的“素人”并未充分理解,具有强大力量的媒体传播本就是一把“双刃剑”。传统媒体时代,人们通过无数的经验逐渐摸索出来一系列的法律法规和传播伦理,如今,某些“网红”因为私利,不承担公众人物所应尽的社会责任,没有底线地追逐流量,媒体传播的放大效应使得舆论失控的教训多次上演,甚至让巨大的舆情力量作用在个体身上,导致了一些本可以避免的悲剧,最终自己也被流量反噬,所谓“兴也勃焉,亡也忽焉”。

“毒流量”造就的往往是一场场网络暴力狂欢。从大S去世事件中可以看到,情绪一旦因为夸大而失真,会形成对某件事、某个人的误判,粉丝看来千真万确,其实多为荒诞不经。个体的隐私借着明星的热度和话题度暴露在公众视野之下成为谈资,讨论焦点迅速跑偏,窥私欲增添了遮羞布,同理心沦为话术工具,评论区往往毫无对真相的挖掘和对人性的体谅与理解,只有通过庸俗骂战来发泄戾气和情绪的语言暴力,这些看起来莫名其妙的行径早就与当初进行讨论探究的合理动机风马牛不相及了。由此可见,听凭流量炒作,放任“魔法对轰魔法”,无形中会造成网络生态的日益荒芜和网民的理性人格的异化。

让流量回归理性,才能书写网络世界的美好未来。为此,要构建平台流量推荐的价值规范,抵制“流量至上”的畸形价值观,鼓励用高尚情怀、真才实学和真诚互动来赢得粉丝。从每个个体来说,我们也应该看到在当下的公共话语平台重提慎独和自律的必要性、重要性。自由、轻松的网络环境,尽管没有社会关系、环境伦理的束缚,其实也是一个交互式共享空间,一个复杂的人性试验场,有责任感的个体需要的是不忘初心,用自律坚守法规、道德和信念,在言行自由与社会责任之间寻求平衡。

(吴雨阳)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版