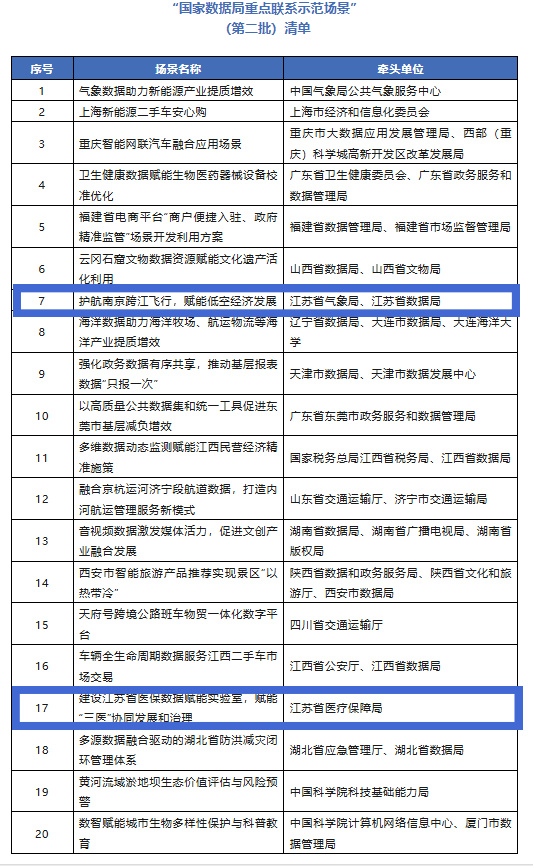

2月18日,国家数据局发布了第二批20个公共数据资源开发利用重点联系示范场景。其中,江苏省和南京市气象部门、数据部门等联合打造的“护航南京跨江飞行,赋能低空经济发展”场景入选。

这个“靠天吃饭”的项目,何以入选国家示范场景?新华日报·交汇点记者做了一番探访。

未来5万架次“一起飞”,蕴藏安全风险

这两年,“低空经济”热潮涌动。何谓低空经济?指的是依托于垂直高度1000米以下、根据实际需要可延伸至不超过3000米的低空空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

而在诸多发力的城市当中,南京无疑有着一颗“低空之城”的澎湃雄心。截至目前,全市获批空域已有35个片区,总面积达1388平方公里;获批航线118条,总里程1473公里,实现了全市所有辖区获批空域全覆盖、获批空域面积和航线里程全省领先。

而据相关规划显示,未来南京将在公共服务、生产作业、低空运输、航空消费四大领域,形成80个低空应用场景,具备同时服务5万架次低空飞行的能力。

在同一片天空下,5万架次如何一起管理好?飞得起、管得好,有望持续释放南京低空经济需求的同时,也蕴藏着不小的气象安全风险。“人们常说,好风凭借力,送我上青云。但对于我们行业来说,每一缕好风都蕴藏着飞行安全的‘变量’。”一家位于江北的无人机运输企业负责人坦言,低空飞行全程处于对流强、变化剧烈的大气环境中,低空风切变、低能见度、强降水、强对流、晴空湍流、积冰等气象易发频发,是导致低空航空器发生安全事故的主要原因。

“天有不测风云”,变成“天有可测风云”

而此次入选的“护航南京跨江飞行,赋能低空经济发展”场景,就是应“天有不测风云”痛点而生。南京市数据局数据资源处副处长肖袁向记者出示了一份“国家数据局重点联系示范场景”培育方案。方案显示:这一场景是由省气象局、省数据局牵头,南京市气象局、南京市数据局、江苏省气象台、南京市交通集团等单位参与。聚焦的其中一个痛点是:南京气象卫星低空观测数据少、精度低,垂直廓线站网密度也不够,导致现有低空1公里以下尤其是300米以下的精细化、微观化气象监测能力不足,而这块“短板区”却正是低空活动的主要区域。

痛点就是工作的突破点。这两年,南京市整合“高精度、多要素、立体化、分钟级、全覆盖”的低空气象数字底座,初步建成特大城市大气垂直廓线观测系统,可实现水平分辨率城区4公里、郊区6.2公里的精准预报,低空500米和1000米两个高度的覆盖率分别达93.1%和100%。

记者还了解到,南京自主研发、上线的“低空飞行气象保障平台”,可提供2周以内逐日到分钟级、水平分辨率2.5公里到500米、垂直分辨率1公里到50米的预报预警,精准捕捉“每一次风云变化”;还能开展不同航线飞行活动的气象环境评估,实现精准放飞、安全调度等功能。“平台日均为1000余架次的低空飞行活动提供气象保障服务。”平台相关负责人介绍道。

如何持续高质量推进气象保障服务,让“天有不测风云”变成“天有可测风云”,低空飞行“更安全”?这一场景,积极开发低空飞行关键气象要素三维数据集,建立低空气象预报预警技术指标和业务流程等,为目前南京市级低空飞行服务平台日均2000以上架次、未来5万架次的低空飞行提供气象保障。

让低空飞行更智能,也更好玩

这一示范场景,还有望拓宽更多更广阔的“未来飞行场景”。南京城区横跨长江两岸,对跨江投送、执法飞巡、交通巡航、应急救援等低空应用场景需求较为突出。比如,为海事部门定制的“海事巡航气象服务场景”,融入长江海事指挥中心平台,推进气象数据在长江巡航、船舶安全运行、水上搜救应急、船舶火灾探火、船舶溢油带监测等领域的应用,平均每天为1300余艘船舶提供气象服务,帮助其精准规划安全路线,提升通行效率。

既让低空飞行更智能,也让低空飞行更好玩。记者看到,通过场景配套的精细化、个性化气象保障服务,有望带动南京低空文旅产业的创新发展。未来,游客可搭乘直升机、热气球、eVTOL等,享受到独特的“俯瞰金陵”体验。无人机灯光秀和空中特技飞行表演,将为游客献上一场高科技与艺术完美结合的视觉盛宴。此外,还有,航空运动、空中摄影摄像、定制化飞行线路等,带动城市新消费,以数智气象赋能南京低空经济高质量发展,为低空经济“展翅高飞”保驾护航。

新华日报·交汇点记者 聂伟

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版