据不完全统计,在《现代汉语词典》(第七版)中,“⼥”字部⾸下,共有240个左右的汉字。这些与女性相关的文字,在日常生活中被如何理解?提到与女性有关的词语,你的第一印象是什么?潮新闻在一周前发起了一次网络调查(关于“妇女”,你的第一印象是什么),共回收有效问卷545份。

今天是“三八”国际妇女节,我们重新审视这个纪念女性争取平等权利的节日本源。成为“女神”还是“女王”?她们选择重拾“妇女”称谓。

“姣”“婍”“妍”

部首为女的汉字大部分“看脸”?

当刻刀在龟甲上勾勒出第一个“女”字时,这个双手交叠、屈膝而跪的象形符号,便开启了“女”这个符号历经三千多年的意义编码。

汉字作为典型的象形⽂字,字形和字义之间有很深的联系,即使到了当代,字义和造字之初或许没有很⼤的关联,但依然可以寻找到⼀些意义演变的脉络。

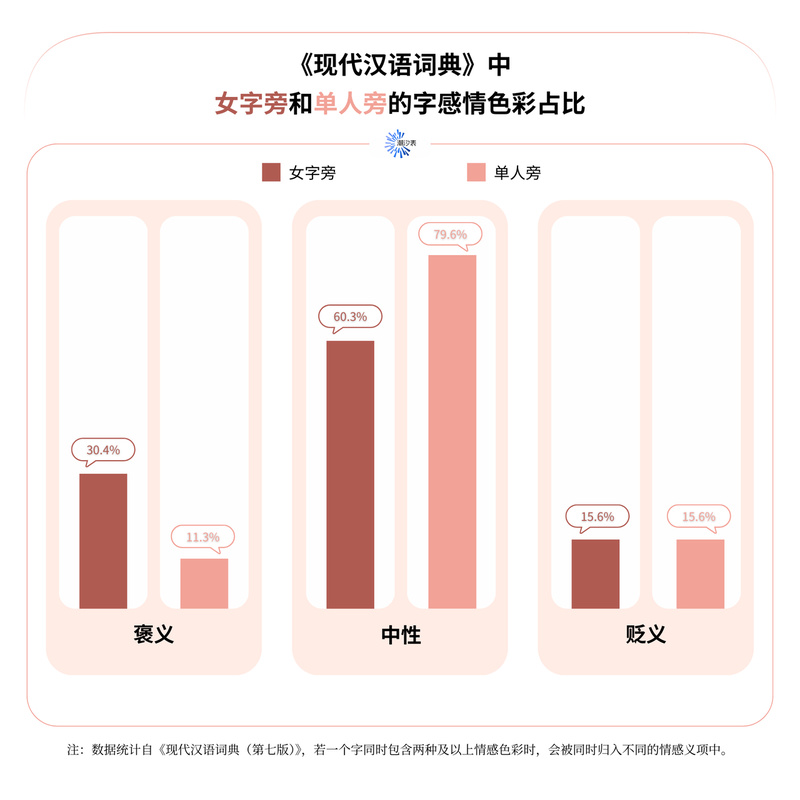

我们梳理了《现代汉语词典》(第七版)内⼥字旁汉字的褒贬⾊彩,并与单⼈旁的汉字进行比较,其中,女字旁的汉字中贬义词约占15.6%,与单人旁汉字占比相同,而褒义词占⽐为30.4%,高于单人旁的11.4%。

耐人寻味的是,大部分部首为女的褒义词多描述容貌体态,比如“姣”“婍”等,夸赞的品格更多偏向“娴静”“温柔”等。

北京大学中文系教授孙玉文指出,汉语词义演变主要受三个因素影响:社会生产力发展、认知水平提升及语言系统自身调整。以女性相关褒义词为例,其多聚焦外貌描述的现象,与特定历史时期的社会文化密切相关。在当时的语境下,社会评价体系更强调女性的外在形象,对性格特质的期待也更多指向温婉、娴静等传统特征。这些词就与“俊杰”“仁士”等强调社会价值的单人旁字形成微妙对照。

当“女神”还是“女王”?

更多人选择重拾“妇女”称谓

我们回收的调查问卷中,受访者⼥性占⽐61.8%,男性占⽐38.2%,受访者年龄集中在26岁及以上,其中46岁及以上占31%。问卷征求了受访者们对于“女性”“妇女”“女神”和“女王”这四个词的第一印象。结果显示,“女性”关联“温柔”“独立”,“女王”对应“霸气”“强势”,“女神”唤起“优雅”“高贵”,而“妇⼥”则更多与“勤劳”“善良”“半边天”“妈妈”这些词挂钩。

在商家热捧“女神节”、网络流行“小姐姐”的当下,我们调查中的一组数据值得深思:半数的受访者仍选择坚持使用“妇女节”称谓。这个曾被冷落的词汇,正在新一代女性中完成价值重构。

孙玉文教授认为当下社会文化风尚的改变以及妇女地位的提高,带来了“妇女”一次含义的转变。

北京语言大学语言文化国际传播联合研究院教授韩霄认为,“妇女”一词被重拾,主流媒体在其中起了很重要的正⾯引导作⽤,“早些年社交媒体中出现一批对女性污名化的字词,无论是无意调侃,还是有意冒犯,都让越来越多女性感受到‘背刺’。”在这种背景下,很多正式⽂件报道中对“妇⼥”这个词的郑重使用,反而让大众重新认识到其承载的女性价值与力量,让越来越多女性感受到,“妇⼥”这个词恰好是最能体现⼥性的各种优秀品质。

去掉“女”字前缀

我们能否重新书写定义?

我们在问卷的最后,让受访者写一个“最想重新定义的关于女性的词”,有424名受访者提出了想重新定义的字或词。很多受访者表示, 不少受访者希望将“女神”从消费符号转变为自我肯定的勋章,让“妇女”突破“劳动”“生育”的单一联想,展现各年龄段女性的多元魅力。

还有很多受访者提出希望可以去除掉各种职业前的“女”字前缀,如“女司机”“女学者”等,这种前缀的存在,本身隐含着一些职业刻板印象。

就像“她”字在民国时期被发明时引发的争议,今天的女性正在通过日常表达参与新的文字革新——不是创造新字,而是改写附着在旧字上的陈旧认知。这些希望被重新定义的字词的背后,是⼥性打破刻板印象的努力和希望不被定义的⼼声。

祝所有女性妇女节快乐!

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版