去年底,一部名为《我们生活在南京》的网络科幻小说,凭借其独特的叙事视角和深刻的人文内核,一举斩获中宣部“五个一工程”优秀作品奖,成为获此殊荣的首批三部网络文学之一。

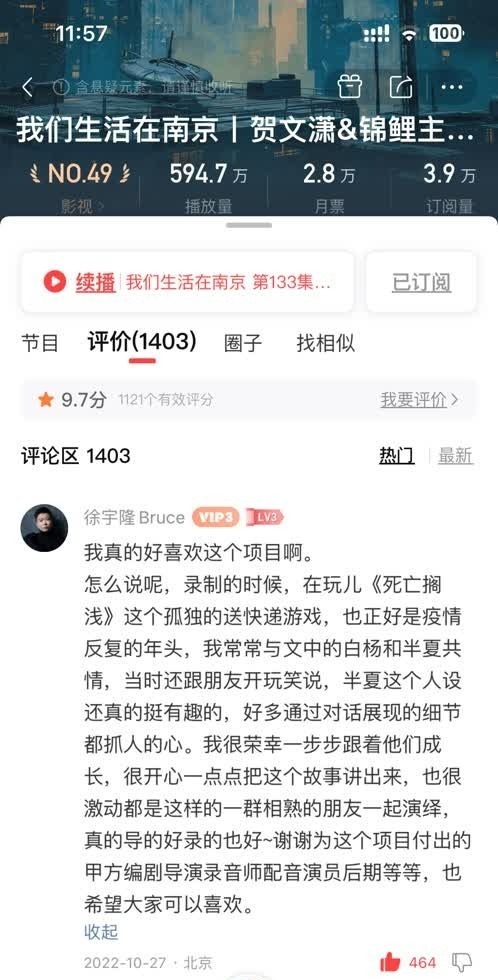

前不久,优酷宣布将于3月底开机拍摄科幻剧《我们生活在南京》。同时,由路阳执导的同名电影也在紧锣密鼓拍摄中。不过,其实《我们生活在南京》早已通过“有声书”的形式,被声音艺术赋予了全新的生命力。新华日报交汇点专访了有声书《我们生活在南京》主创团队——边江工作室的配音导演文靖渊、玄耳,以及主役配音演员锦鲤、贺文潇,深入探访这部有声书的创作故事。(文末有彩蛋)

文学与科幻碰撞:一部交口称赞的诚意之作

“这本书超好,真的超好!”

“剧中的女主角半夏好有能量!”

“白杨是我从事配音工作六年来挺高光的一个角色。”

一说到网络小说《我们生活在南京》,其有声书的几位主创人员便交口称赞。据该书作者、“95后”网络作家天瑞说符介绍,最初的创作灵感来自日本动画电影《你的名字》,“当年看完电影,我很喜欢那个故事基调,于是寻思着自己也可以写一本。”值得一提的是,这部硬核科幻作品,不仅囊括了中国科幻银河奖、华语科幻星云奖、科幻星球奖等众多国内外科幻文学大奖,还被大英图书馆收录。

《我们生活在南京》是一部以现实主义写作手法创作的科幻小说,讲述了生活在现代南京的高中生白杨,因痴迷无线电技术,意外联系到未来末世中唯一的幸存少女半夏。两个少年人通过电波相互扶持,在拯救世界的命题下,展开了一场关于勇气、孤独与责任的对话。

“它把科幻作为‘菜’,情感作为‘调味料’,最终呈现出一场丰盛的盛宴。”配音导演玄耳如此评价。在创作团队眼中,这部作品最动人的并非宏大的科幻设定,而是人物细腻的情感脉络。白杨的单纯与挣扎、半夏的孤勇与坚韧,以及三剑客(白杨父亲及其好友)的幽默与热血,共同构成了故事的灵魂。

导演文靖渊坦言,团队最初选择这个IP时,曾担心其“硬核”设定可能小众:“书中涉及大量无线电专业知识,但作者用通俗语言将其包裹,精彩的人物剧情线让人不知不觉沉浸其中。”这种“硬核外壳下的柔软内核”,成为团队坚持制作的核心动力。即便预判市场声量有限,他们仍决定“为热爱买单”。

多人有声书:从文字到声音的精密转化

与单人朗读的有声书不同,多人有声书的制作,是一场从文字到声音的精密转化。边江工作室的制作团队为此投入了非同一般的匠心。

作品中的两个世界——现代南京与未来末世,对声音氛围提出了截然不同的要求。“末世需要营造孤寂感,现世则需生活气息。”导演玄耳介绍,团队通过旁白与角色配音的差异化处理实现这一目标。配音演员徐宇隆在录制旁白时,会反复听取角色配音片段以调整情绪,给出时而欢快、时而低落、时而“沉稳与势在必得”的声线特质。为增强代入感,团队在录制群杂场景时,曾组织20余人集体观看我国航天发射视频,模拟“满怀希望”的集体情绪。“当所有人齐声喊出发射倒计时的那一刻,录音棚里仿佛真的升起了火箭。”

选角是配音创作的关键。导演玄耳坚持“角色贴合优先”原则:白杨的单纯由配音演员锦鲤的“少年感声线”诠释;半夏的直率与生命力,则与贺文潇本人“理科生”的理性与热情高度契合;幽默的“三剑客”组合邀请了“特别能耍得开”的三位配音演员,营造出既专业又喜感的效果。

锦鲤透露,自己通过配音逐步了解角色,深深被人物所吸引:“录制过程就像跟着白杨一步步成长,到最后自己几乎和角色融为一体。”尤其面对“牺牲一人还是拯救世界”的终极抉择时,他在棚内数度哽咽,面对采访也难忍落泪:“明明白杨只是个高中生,为什么要承受这样的痛苦?”

贺文潇对半夏的塑造则充满理性思考:“她从小在末世长大,孤独已是常态。但当她第一次通过电波听到人类的声音时,那种‘世界突然亮了’的冲击感,让我瞬间理解了角色。”为表现半夏的“直接”,她在棚内彻底释放情感:“现实中的我们习惯克制,但半夏的世界没有这种束缚。”

作品中还藏有大量细节彩蛋,成为声音创作的点睛之笔。白杨怀念半夏而哼唱《一生有你》的片段,让无数听众泪目。锦鲤坦言,为唱好这首歌,他私下练习了数十遍:“这是两人跨越时空的情感纽带。”而“时间胶囊”这一剧情中的关键道具,更引发创作团队的集体共鸣。导演文靖渊笑称,自己曾想效仿白杨埋下一颗时间胶囊,却因“怕20年后自己早把这事忘记”而作罢。这种“戏里戏外的情感投射”,让创作过程充满温度。

主创感悟:从书中人物获得满满的能量

采访尾声,主创们分享了创作背后的个人感悟。锦鲤将白杨视为“职业生涯的高光角色”:“他让我重新审视‘勇气’——即使明知结局痛苦,仍选择直面责任。”贺文潇则从半夏身上汲取力量:“她的世界没有退路,反而教会我‘少想多做’的简单哲学。”

导演玄耳的经历更具深意。那时刚走出产后抑郁的她,在创作中找到了共鸣:“半夏的‘孤勇’让我明白,痛苦常源于对比。当你专注当下时,事情反而简单。”

尽管有声书《我们生活在南京》在喜马拉雅的播放量未达“爆款”级别,但其影响力却以另一种方式蔓延。许多业内同行都听过这一作品,并表达赞赏;作者天瑞说符更向每位主创赠送亲笔签名书,以示感谢。

有声书制作完成后,配音演员们甚至专程前往南京,寻找书中提到的苜蓿园大街、梅花山庄、新街口等场景。“站在真实的‘半夏世界’里,突然觉得角色就活在我们身边。”贺文潇感慨。

对于有声书的行业价值,文靖渊抱有坚定信念:“无论是大IP还是小众作品,有声化都是不可或缺的环节。它让文字以更立体的方式触达人心,甚至反哺IP的影视化进程。”

有声书《我们生活在南京》的成功,不仅在于文学与声音艺术的完美融合,更在于它证明了“小众”与“优质”并非悖论。当影视改编将这个故事推向更广阔的舞台,当南京的街景因一部作品成为读者和听众心中的圣地,我们或许能更清晰地看见:真正的创作,从不会因形式或载体而褪色。

正如有声书几位主创所表达的意思——哪怕只为一人感动,这场奔赴就值得。这份“用爱发电”的纯粹,或许正是文艺创作最珍贵的底色。

文末彩蛋来了,记者专门采访了书中两位主役配音演员锦鲤和贺文潇,听他们聊聊自己的配音故事。

新华日报·交汇点记者 高利平 /文

舒畅/视频

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版