周末遛娃哪里去?越来越多的家长选择直接带着娃去博物馆。不过,随着文博热持续升温,预约博物馆也越来越难。

这两年,江苏的博物馆有点“忙不过来”。南京博物院预约系统常常开放即“秒空”,扬州中国大运河博物馆日均接待量超1万人次,苏州博物馆外排队的游客能把东北街堵得水泄不通。旺盛的文化需求撞上有限的接待能力,预约难、排队久、观展挤的“甜蜜烦恼”随之而来。

文博游热潮下,冷热不均的问题也愈加明显。有的馆“人潮汹涌”“一票难求”,但也有的馆“门庭冷落”“待字闺中”,即便是双休日、节假日,人气也始终不旺。原因是多方面的,有的是展馆主题较为专业,参观门槛较高;有的是展品吸引力不足,布展理念不够时髦。总而言之一句话,缺乏一个让人“必来”的理由。

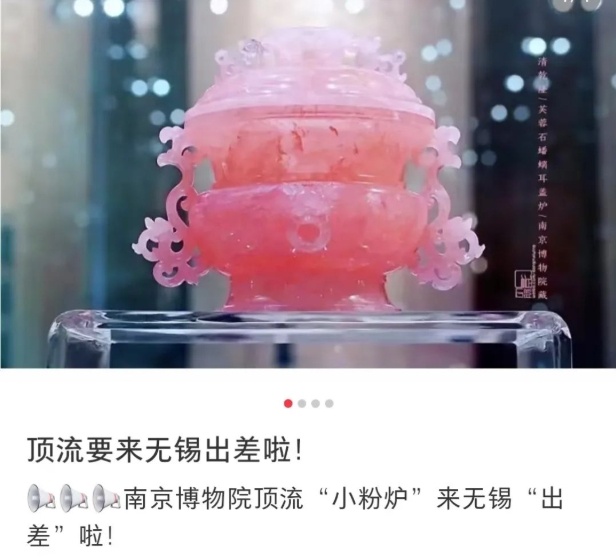

怎么破题?既然热门馆承载能力有限,想来的游客进不来,那不妨换个思路,让“爆款”的文物走出去,走进有条件办展的地方,走近群众身边。好处很明显,一来,让爱好者“圆个梦”,无需抢票也能一睹热门文物的“芳容”;二来,让热度“匀一匀”,在办展交流中提升更多文博场所的人气。这种“大馆”带“小馆”的方式,正在江苏掀起新一轮的观展热潮。去年10月起,江苏推出“数见苏韵·家门口看大展”环省行活动,创新推出的“珍贵文物+数字展+文创艺术”相结合的形式,让所到之处皆成城市文化盛事。镇江市博物馆,正是最新的受益者。近日,镇江市博物馆迎来了前所未有的游客潮,来自南京博物院、中国大运河博物馆和苏州博物馆的30余件“镇馆之宝” 吸引了众多游客打卡,其中南京博物院的“小粉炉”更是“人气之王”。

一个博物院就是一所大学校。人们需要的博物馆,既要能“教得好”,也要能“教得多”。“教得好”,靠的是文博场所苦练内功,提高办展策展服务能力;“教得多”,就要不断拓展“文化半径”,让更多人享受到博物馆文化的滋养。热门博物馆“破例”把“镇馆之宝”主动送下去,正是以文化体制机制改革拓展博物馆“文化半径”的积极探索。

文物来到家门口,是破解看展难的好办法。但博物馆的潜力,显然还更大。从更大的视野来看,让文化服务突破时空边界,将更有力地拓展博物馆的“文化半径”。有的博物馆深挖新业态,把历史内容打造成时尚单品,比如凤冠冰箱贴、铜奔马毛绒玩具、三星堆盲盒全网走红,它们的“文化半径”,已经在地图上画了一个超大的“圈”。有的博物馆乘着科技的风潮,用数字技术加持文化服务,比如江苏在全国率先建设“云上博物”数字展示空间,让人们随时随地可以领略精品文物风采。还有的博物馆将文化功能与旅游、教育相融合,帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”,比如江苏梳理文脉,建设“新四军东进北上”“运载春秋”等文物主题游径。这些,都是拓展博物馆“文化半径”的有效方式。

博物馆的容量有上限,能量却不可估量。向改革要办法,向科技要答案,或许不久的将来,我们不必再纠结“看展难不难”,因为博物馆早已成为生活的一部分。(

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版