安邦智库(ANBOUND)

长三角G60科创走廊的建设与发展,既是一个致力于科创产业发展的系统工程,又是一个需要不断改革突破和创新服务的政府治理创新工程。在“不破行政隶属、打破行政边界”的原则下,G60科创走廊在区域协同发展取得了多项突破和创新。

(一)以开放理念打破行政界限推动区域协同创新发展

在新阶段,国内迫切需要突破囿于行政区域限制的发展模式,普遍加强区域协同创新发展。早在2007年,主席在上海工作期间就对松江提出了“推动与长三角周边城市的分工合作,不断提升产业能级和水平”的指示。2023年主席明确指出,“长三角区域要加快完善一体化发展体制机制。必须从体制机制上打破地区分割和行政壁垒,为一体化发展提供制度保障。”

作为G60科创走廊主要策划者和重要践行者的松江区委书记程向民表示,党的二十大报告提出要构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系,这条由G60高速公路连接的科创走廊,正是深入实施区域协调发展的生动写照。松江作为策源地,对长三角G60科创走廊的谋划,正是顺应了地缘经济、资源配置、城市群发展等内在规律。

合肥市是目前G60科创走廊最西部的成员城市,前合肥市委书记虞爱华曾多次表示,合肥市从长三角一体化和G60科创走廊中受益良多,二者的关系也在改变,从“我们与长三角”到“我们的长三角”,合肥实现了从“旁听生”到“正式生”的转变,正努力成为“优等生”。工业强市苏州也是G60科创走廊成员城市之一,苏州市委主要负责人曾高度赞扬,“G60科创走廊是协同联动的平台,是优势互补的平台,是要素对接的平台,是资源共享的平台。”

很显然,G60科创走廊的协同共享让合作城市都从打破行政界限中受益匪浅,显示了G60区域协同创新发展的突出成效。

(二)创建“央地联动、区域协同”的工作机制

G60科创走廊的发展既靠地方的努力拼搏,也离不开国家层面的肯定和支持。首先,主席的重要指示为G60科创走廊发展指出了重要方向,赋予其科技创新和区域协同发展的基因。其次,科技部联合六部委制定顶层规划,赋予长三角G60科创走廊先试先行的重大使命和“三先走廊”的战略定位,并支持建立了“央地联动、区域协同”的合作实施机制。

在国家层面成立由科技部牵头的推进G60科创走廊建设专责小组,由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会等、沪苏浙皖科技委(厅)、G60科创走廊九城市人民政府组成及办公室,国家部委和上海地方实行双组长制,出台《推进长三角G60科创走廊建设专责小组工作规则》等央地联动工作制度。

在区域层面,长三角G60科创走廊以联席会议办公室运作模式创新区域协同机制。九城市共派干部、实体化运作长三角G60科创走廊联席会议办公室,出台《长三角G60科创走廊联席会议工作制度》等区域协同工作制度;九城市分别成立了由市(区)政府领导牵头抓总、相关职能部门协同推进的专责机构,建立人大、政协定期会商机制和科技、发改、经信等30多个职能部门的定期交流对接机制,常态化开展工作交流、要素对接、干部培训等专项活动,推动形成共商共建共享的跨区域合作发展格局。

(三)以系统的制度创新和制度供给保障G60发展

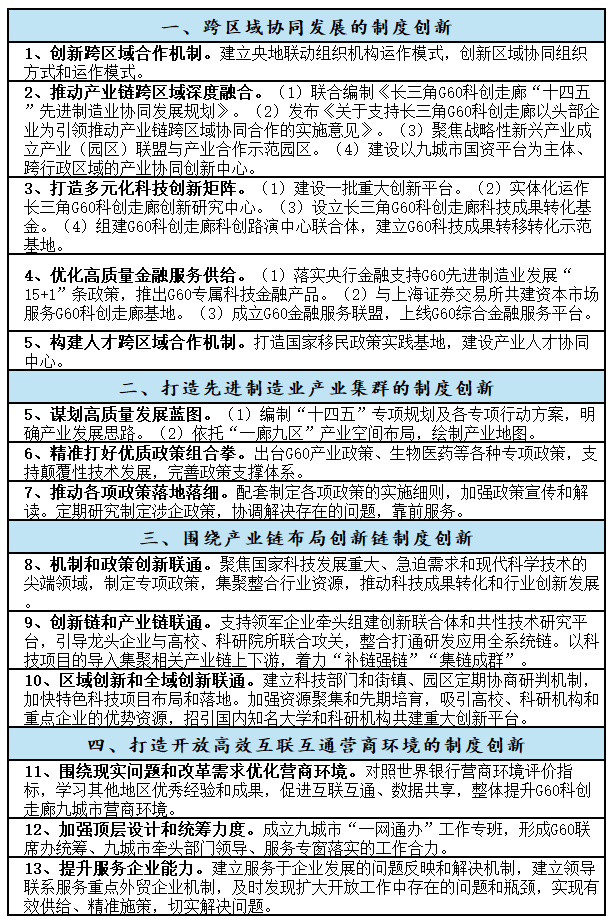

长三角G60科创走廊的建设和发展就是落实主席讲话精神的制度创新。制度创新与制度供给是复杂的系统工作,涉及区域协同发展、产业集群建设、产业链与创新链结合、公共服务与营商环境建设等多个方面的体制机制改革与制度建设。

表1:长三角G60科创走廊的制度政策创新体系

来源:长三角G60科创走廊网站。

从发展趋势看,G60科创走廊通过制度创新打破行政区划制约,依托长三角高素质的劳动者、高性能的劳动资料和高品质的劳动对象,通过生产关系的优化组合,正在G60科创走廊创造出适宜新质生产力发展的优良制度环境。

(四)着眼区域合作建立科技协同创新体系

在创新平台共建、科研资源共享、关键技术共研、成果转化共投等方面,长三角G60科创走廊探索构建科技协同创新体系,在建立面向关键核心技术攻关新型举国体制方面做出了示范性探索,区域科技协同创新取得显著成效。

一是共建共享科技创新平台。面向国家科技发展重大需求,G60科创走廊聚焦重点战略领域和前沿技术,已合力建设一批支撑原始创新的高水平创新平台,如松江G60脑智科创基地、安徽合肥综合性国家科学中心、苏州市国家生物药技术创新中心、之江实验室、科恩实验室、优图实验室等。

二是建立科技创新联合攻关机制。九城(区)积极推动《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》,联合编制《长三角G60科创走廊联合攻关行动方案》,依托九城市龙头骨干企业、科研院所和高校联盟,推进在脑科学、量子科技等领域的联合攻关。

(五)创建协作平台与合作机制,推动产业协同发展

发展科创产业是G60科创走廊的核心目标。在九城市政府的共同推动下,G60科创走廊着眼促进产业链、价值链深度融合,积极搭建城市间沟通协作平台,创新合作机制,瞄准国际先进产业体系,从多方面构建产业协同创新发展格局。

一是共编产业协同规划。G60科创走廊从2019年开始研究推动区域产业协同的机制和举措创新,以加强各地优势产业协同。2021年九城市联合编制《长三角G60科创走廊“十四五”先进制造业协同发展规划》,该规划方案强调错位发展、合作共赢,共同打造先进制造业集群。

二是推动头部企业引领合作。打造头部企业引领跨区域产业链合作模式,联合发布《关于支持长三角G60科创走廊以头部企业为引领推动产业链跨区域协同合作的实施意见》,健全完善与头部企业产业链合作需求相匹配的企业项目库、数据资源库,积极开展供应链对接、关键产品联合研发、产业项目落地等合作。

三是搭建产业合作平台。制定出台《关于推动长三角G60科创走廊产业(园区)联盟建设发展的指导意见(试行)》《关于推动长三角G60科创走廊产业合作示范园区建设发展的指导意见(试行)》《长三角G60科创走廊产业联盟十大服务举措》,打造“1+7+N”产业联盟体系。

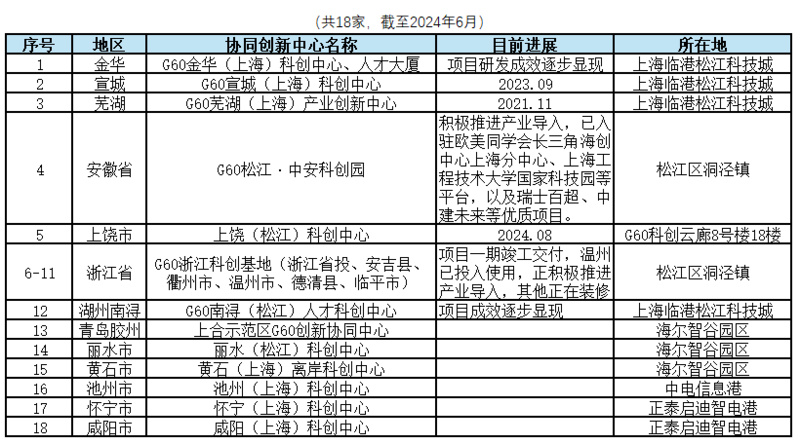

四是建设产业协同创新中心(即“科创飞地”)。发挥上海的龙头带动作用,探索“研发总部在上海、生产制造在当地”的一体化发展新模式,建设以九城市国资平台为主体、跨行政区域的产业协同创新中心。

五是跨区域推进数字化绿色化改造。联合推动工业互联网发展,加快制造业数字化转型。产业链贯通,价值链互补,供应链对接,数据链共享,创新链整合

表2:长三角科创走廊产业合作示范园区

来源:长三角G60科创走廊联席办,赛迪研究院。

表3:长三角G60科创走廊产业协同创新中心

来源:长三角G60科创走廊联席办

(六)构建多维度金融服务矩阵为区域产业赋能

为支持科创产业发展,在国家和三省一市金融监管部门的支持下,G60科创走廊构建起债权、股权、基金等联动的金融服务生态和多维度综合金融服务矩阵,为科创企业提供全牌照、全产业链、全生命周期的金融服务,面向科创产业发展构建起有力的金融支撑体系。

图1:长三角G60科创走廊金融服务矩阵

来源:长三角G60科创走廊创新研究中心。

表4:G60科创走廊专属金融产品矩阵

来源:上海市松江区长三角G60科创走廊创新研究中心。

在金融服务政策上,长三角三省一市金融监管机构先后印发《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》和《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业产业链供应链稳链保供循环畅通的专项行动方案》,强化金融政策支持长三角G60科创走廊。建立科创板上市全流程辅导培育机制,设立专属指数成为科技创新风向标。

图2:上交所资本市场服务长三角G60科创走廊基地

来源:G60联席办。

在企业上市融资方面,为加速G60科创走廊的优质企业上市融资,G60与上交所合作,成立了上交所资本市场服务长三角G60科创走廊基地,向区域内企业提供上市、融资融券、融资租赁等金融服务,建立就城市拟上科创板企业储备库,邀请上交所专家针对性开展上市辅导,分城市、分行业、分领域、常态化、精准化培育科创板上市公司。

(七)创新人才合作机制促进人才要素流动

在人才利用方面,九城市共建立互认互通的人才合作机制,统一人才认定标准和流程,大幅提升人才跨区域流动便利性。经国家移民管理局备案通过,成立G60移民政策实践基地,印发实施了《长三角G60科创走廊推荐外籍高层次人才申请在华永久居留的认定管理办法(试行)》,实现九城市相关人才认定标准和流程统一。出台九城市互认互通人才18条政策,实施“长三角G60科创走廊百万科创人才引进工程”,建立全球引才顾问专家库、城市联盟人才培训资源库。

建立融合工作机制,加速高端人才聚集。九城市建立“基地+中心+峰会+培训”四融合工作机制,通过打造国家移民政策实践基地、建设产业人才协同中心、轮值举办G60人才峰会、联合开展高层次人才培训、成立长三角人才一体化发展联盟等,共建共享人才发展高地。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版