“热烈的爱和稳定的情绪始终无法共存。”对于这句话,编剧罗周认为自己“微需”。作为江苏文艺名家,她创作的六部大戏不久前在北京展演,每一部都承载着对经典的重新解构与生命意识的独到表达。画家吴道子在《六道图》的创作中经历灵魂的煎熬,文人郑板桥以扬剧的质朴风格跃然眼前,曹雪芹化身宝玉入梦红楼……在罗周笔下,这不仅是对历史的回望,更是对人性与命运的深刻叩问。

“接住”人物:

在心灵绝境中绽放

“生命意识”是罗周戏剧创作的核心。昆剧《六道图》的灵感来自唐代笔记小说《酉阳杂俎》中“吴道子嫉妒画坛新秀皇甫轸”的记载,本就蕴含着巨大的戏剧张力;罗周以惊人的艺术想象力,将吴道子嫉妒的对象虚构为其恩师卢罂公,这一大胆的戏剧重构,不仅强化了故事的悲剧张力,更将人物推向精神绝境。一对“师徒”,一场惊心动魄的心灵博弈:正值盛年的天才画家吴道子为画作难成而苦闷,一步步坠入自己的心灵炼狱;卢罂公识破弟子困局,愿以生身度化,为让弟子感受“地狱”苦厄从而画得此图,巧借吴道子的嫉妒和毒酒杀了自己。奇崛的笔法、险峻的戏剧冲突、极致的人性考验,逼迫那些幽微曲折的心灵隐秘彻底暴露,最终,吴道子画出了“地狱道”,却也永远背负着良知的拷问。而卢罂公饮下毒酒,在死亡中完成了艺术的献祭。

骄矜乖戾,虚荣嫉妒,失魂落魄……剧中的千古画圣,如此品行称不上高尚,但所作所为一旦转化成戏中的表演,灵魂挣扎被淋漓尽致地展现,却立刻变成了一种“美”,一种不同于视觉直接感受的舒服与愉悦,却以形式的美感和思想的含量震撼人心的美。“最痛苦之时,也是艺术家最快意之时。”罗周认为,“在惯常思维中,老师高于弟子;而在艺术前行的路上,弟子应该要高于老师,如此,人类才能不断攀上更高之境。《六道图》中的师徒关系正是如此:独特、鲜活、复杂,看似无比残忍,实则无上快慰。”当一夜将近、晨曦升起时,无论吴道子还是卢罂公,都在疼痛中抵达了艺术的大满足、大畅快,追求艺术的疯魔和执着,焚就了艺术的“舍利子”。

“接住队友”:

以生命共振传承

《六道图》可能是著名昆曲表演艺术家石小梅舞台生涯的最后一部作品。76岁的她,竟硬生生让观众看见一个“清亮的少年”。“除了艺术,人间再没有第二种力量,能实现这个奇迹。”罗周感叹。《六道图》在北京演出结束后,她借用李白“不敢高声语,恐惊天上人”的诗句,表达了对石小梅老师欲言又止的复杂心绪和敬重之情。

创作初期,石小梅曾长时间无法捋顺人物的内心,“吴道子画不出,我创作不出,内心一样煎熬。”她的体力不比年轻时,但最终她选择咬牙完成,用燃烧生命的表演方式跨越了岁月,“站在台上,我就是吴道子”。罗周说,“吴道子”这一艺术形象,可以说是为石小梅等一众跋涉的艺术家量身打造的——写他们承担的苦乐,写他们登攀的执着,也写他们奉献的洒脱,因此毫不吝惜用最炽热的文字:“为自己、为他人、为时代,登上前所未有的高峰,精疲力竭,又畅快淋漓。然后我们倒下,成为后人继续攀行的阶石。”

“扬剧王子”李政成以末应工,展现了跨越剧种的勇气。腰椎骨折、腿伤困扰、经费短缺……曾经在求艺的道路上,种种困难都未能让他退缩,对于此次与石小梅同台演出昆曲《六道图》,他同样毫不犹豫地应承。“干就完了。拼就是了。他只是——不退!”在罗周看来,这位“勤奋的天才”面对舞台,舍不得吝啬丝毫气力,怀着一颗谦逊柔和的勇毅之心跌打滚爬,以近乎苛刻的标准打磨表演,最终与石小梅共同塑造了一对张力十足的师徒形象。

第30届梅花奖获得者、越剧小生李晓旭,第31届梅花奖获得者、昆剧小生施夏明,以及江苏省昆剧院优秀青年演员周鑫担任检场,昆剧表演艺术家钱振荣吟念画外音……此次齐聚《六道图》的舞台,成为戏曲人代代传承的缩影。“我们因《六道图》相聚,倾听众多生命震荡的风雷。”罗周说,“这是时代给予我们的礼物,我们也用《六道图》献礼于这个时代。”

“接住自己”:

人性点燃创作之光

纵观罗周100多部历史题材的戏剧作品,会发现其创作并非复刻史实,而是通过艺术虚构、重构,挖掘“历史不曾触及之处”,完成对“人”的发掘、观照与塑造。

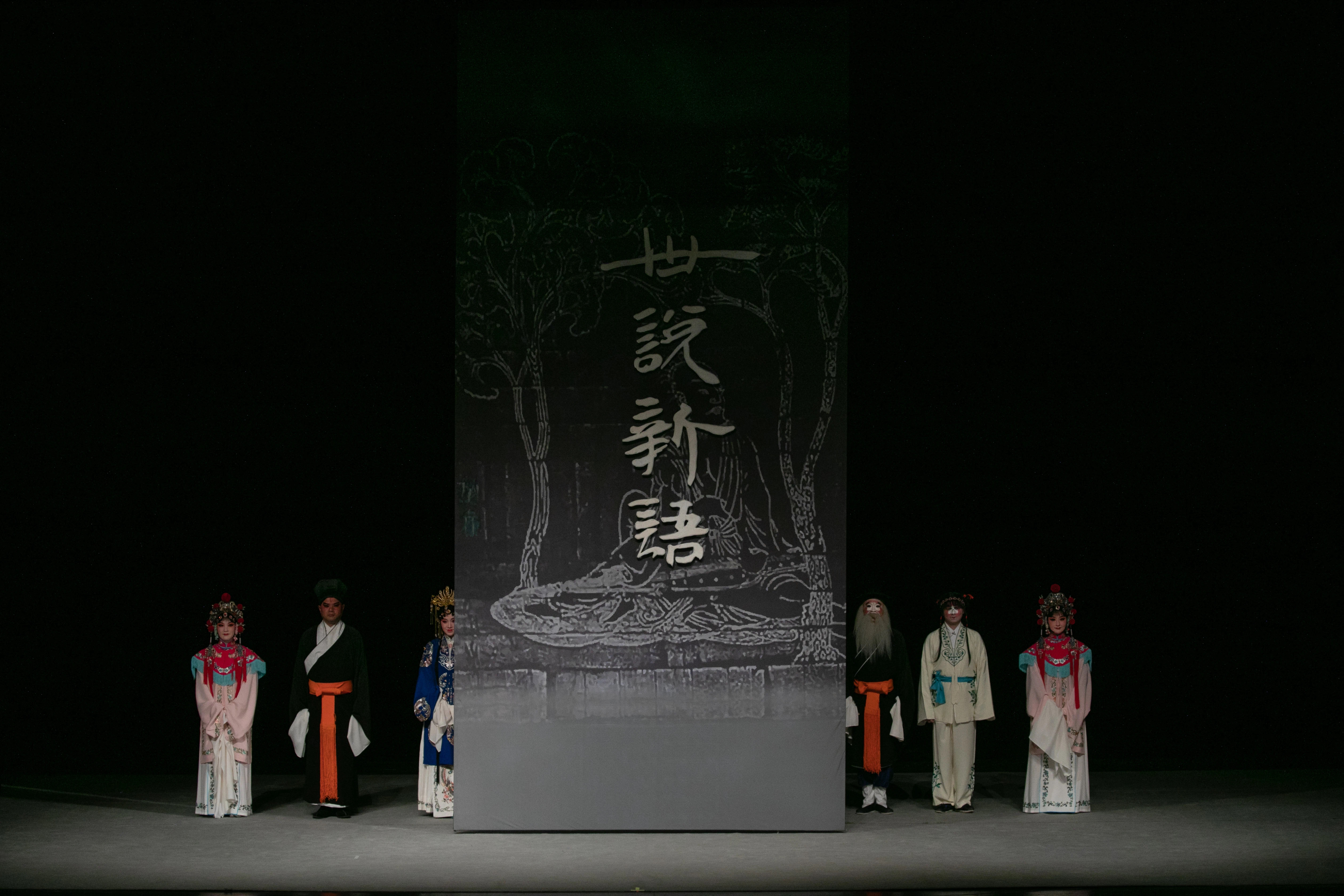

比如,昆剧《世说新语》系列以魏晋名士的轶事为蓝本,走过了东汉末年的连天烽火,直走到东晋谢安的生命消歇,在188年的历史跨度中以昆曲写意美学创新重构“名士风流”。罗周没有局限于简单改编,而是旁征博引,大胆原创,通过对魏晋士人生活和思想的描绘,展现了那个时代特有的率真旷达、从容放纵,以及对生命本质的深刻感悟,使观众得以跨越时空感受文化震撼。在她笔下,一个个历史人物挣脱了刻板印象的桎梏。武则天不是权与欲的符号,也不是谁的妻子、谁的母亲,而是一个“摧枯拉朽、一往无前”的女性生命;汉家公主刘细君的形象超越了政治联姻的单一叙事,既非悲情无奈的牺牲品,亦非简单的民族团结象征,而是以高贵的心灵和丰沛的情感,谱写出超越时代的精神力量。

这一切都源于罗周始终将“人”作为创作核心的深切观照。在她看来,创作者必须刻画真实的人性和人性的深层逻辑,而非制造违背人性的说教或刻板的政治宣传。“每个角色都应当被一种独特的甚至常人难以理解的内心驱动力所推动。”罗周说,这种隐秘而强烈的精神追求,构成了戏剧最动人的力量源泉,也映照着她作为创作者的内心独白。从2010年写出《春江花月夜》一举成名,到如今连头带尾15年的编剧岁月,她终于有一种量变积累成质变、俯瞰人间星河灿烂的感觉,茫茫众生都有她主观的投注和写生,充满寂寞与坚守,充满自度与度人。

“苦到这个地步,又灿烂到这个地步!”在她眼中,那些以生命为燃料,精疲力竭、燃身成灰、在最灼烈的火焰中完成自我淬炼的灵魂,终将照亮观者的心灵,完成传统文化精神的当代传承。

新华日报·交汇点记者 吴雨阳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版